キラリふじみシーズンレパートリー『僕の東京日記』──館長・松井憲太郎と演出家・田上豊に聞く

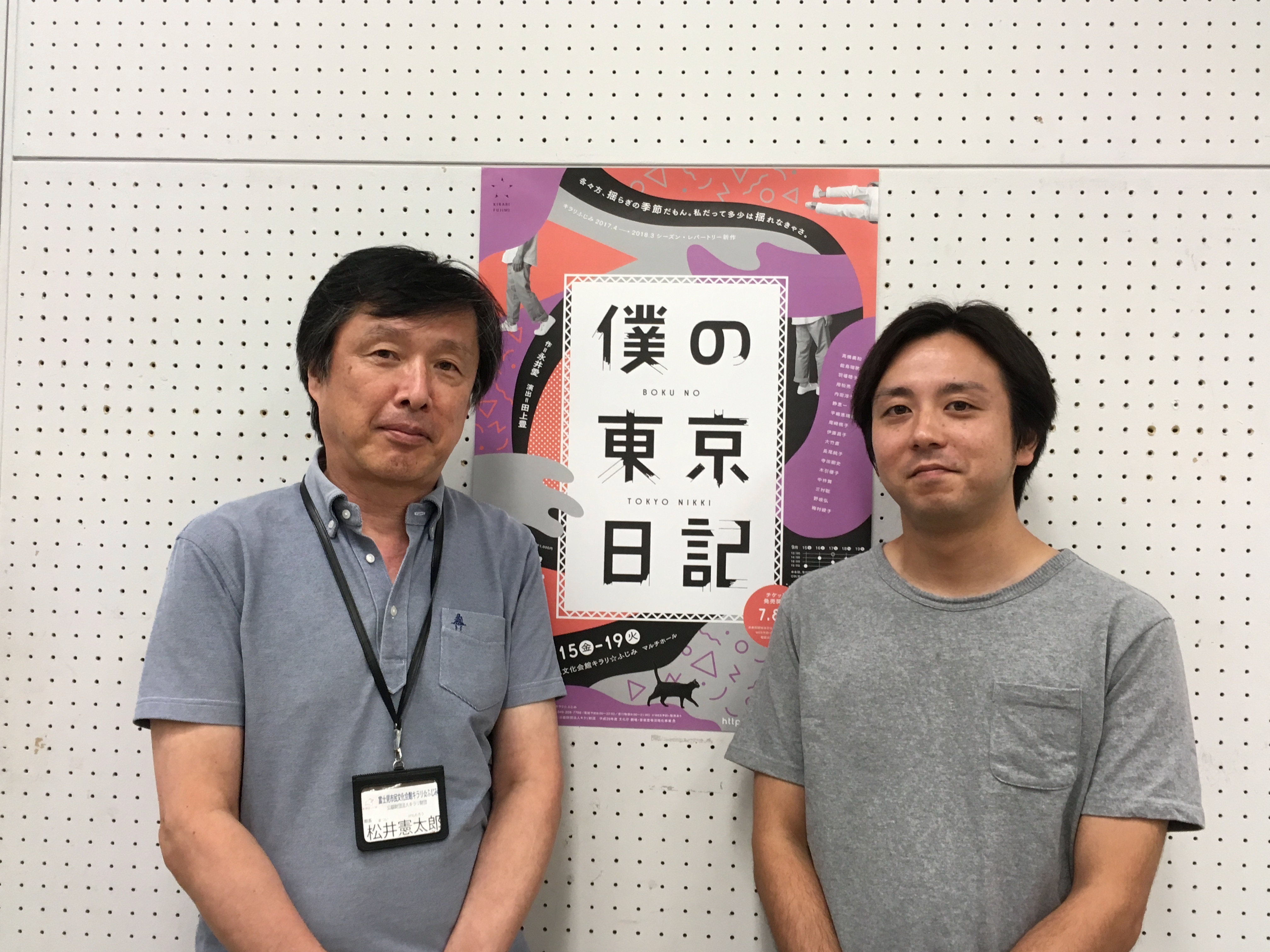

キラリふじみシーズン・レパートリー『僕の東京日記』(永井愛作、田上豊演出)、左から、松井憲太郎さん、田上豊さん。

埼玉県富士見市に2002年オープンをした総合文化施設の富士見市民文化会館 キラリ☆ふじみが、いま面白い。ベテラン演劇人と若手俳優がいい感じで組み合わさることで、充実した舞台を作っているのだ。ここでしか見られないパフォーマンスも少なくなく、富士見市民会館はユニークな発信地になっている。

現在は2017年9月15日からキラリふじみシーズンレパートリー『僕の東京日記』が上演中だ(9月19日まで)。戯曲『僕の東京日記』は、同館のアソシエイト・アーティストである永井愛が1996年に発表した。彼女の主宰する劇団「二兎社」の新機軸となった「戦後生活史劇三部作」の第三部である。今回は、これも同館アソシエイト・アーティストである1983年生まれの田上豊の新演出により、個性豊かな俳優陣を取り揃え、新たに甦ることとなった。上演に際して、キラリ☆ふじみ館長・松井憲太郎と、演出家の田上から話を聞いた。

『僕の東京日記』との出会い

──2008年から、田上豊さんは主宰される劇団・田上パルがキラリ☆ふじみホールのキラリンク☆カンパニーとして選ばれ、2011年からは劇場のアソシエイト・アーティストになられました。『僕の東京日記』もその立場での上演になりますか。

田上 はい、そうです。

──永井愛さんの「戦後生活史劇三部作」は、発表された順に『時の物置』『パパのデモクラシー』『僕の東京日記』の三作で構成されていますが、そのなかで『僕の東京日記』を選んだ理由について聞かせてください。

田上 ぼくは大学生のとき、大学で上演されてるのを見たことがあって、そのとき永井さんの作品と初めて出会ったんですけど……。

──それは桜美林大学のときですか。

田上 桜美林のときです。文学座の坂口芳貞さんの演出で、2004年前後だったと思います。ぼくのなかでは永井さんの作品の原風景になっているものですね。

──では、その前に書かれた『時の物置』『パパのデモクラシー』があることを知らないで、はじめに『僕の東京日記』をご覧になった?

田上 まったく知らずに。三部作というのも、台本を買って、全部で三作あるんだと知りました。

──『時の物置』が昭和30年代、『パパのデモクラシー』は時代が戻って、昭和20年代、そのあと昭和40年代を描いた『僕の東京日記』が発表されて、三作で「戦後生活史劇三部作」になります。

田上 大学1年生のときに1回、永井さんの授業が1日だけあって、たぶん、永井さんは覚えていらっしゃらないかもしれないけど、18歳ぐらいのときに、永井さんにはお会いしているんです。それを経て、大学の上演を見て、「あっ、こんな面白いのがあるんだ」と思ったという感じですね。

──そのときの永井さんの印象はどうでしたか。

田上 やわらかくて、やさしい感じでした。まあ、1日だけでしたしね。1シチューションで、なんか台詞を言うという課題をやった気がします。

──坂口演出で『僕の東京日記』をご覧になった感想はどんなものでしたか。坂口さんだったら、リアリズムで丁寧に演出されたと思います。

田上 大学生のときは、昭和の劇は古くさくて説教くさいと勝手に思いこんでいたんですけど、こんなにふつうに人間讃歌みたいなものもあるんだなと。なので、固定観念からの反動がすごくて……。

──昭和を描いた劇については先入観があったんだけど、実際に見てみたら……。

田上 ぜんぜんちがった。こういうのもあるんだという新しい発見が大きかった。

世代を超えたごちゃごちゃ感

──どんなところが新しい発見でしたか。

田上 1970年代が出てくるんですけど、ぼくは83年生まれなんで、だいたい浅間山荘のことなどは知ってはいたんですが、それを直接的に目の前にドンと持ってこられた感じ。テレビとか教科書で見たり読んだりしただけで、直接は知らないことも、劇にするとこんなに肉迫して、理解できることもあるんだなという感じでしたね。

あとは人間模様や劇構造自体も面白かったので、永井さんはこういう戯曲を書くんだと思いました。まあ、1作だけしか見てなかったんですけどね。

──その感想は面白いですね。子供のころでしたが、その時代を生きた者としては、とても新鮮に感じます。それはわたしにとって、戦中・戦前に発表された劇を見る感覚にも似ています。いま、それを書いた劇作家が亡くなられ、戦中・戦後の体験や記憶が風化しつつあるなか、その時代を生きていなかった者が、体験をどうやって受け継ぎ、後の世代に伝えるかという問題に直面していますが、それと同じように、高度経済成長期の東京も、それを知らない世代が上演することによって、新しく体験されるようになったんだなと。

田上 再体験というか、発見というか……。

松井 ぼくのような世代にとっては、田上さんの世代の人たちとキラリ☆ふじみで仕事をして、思いも寄らない反応を返してもらうことで、非常に得難い体験をしてるなということが、この作品以前からもありました。

世田谷パブリックシアターがオープンしたとき、いちばん若いスタッフとは20歳ぐらい離れていたので、それだけ離れていると、演劇を軸にしながら、いろんな経験や体験や記憶を共有するのは正直難しくて、距離が埋まらないような感じがあったんです。

キラリ☆ふじみで、田上さんや多田(淳之介)さんたちに出会ったのはたまたまなんですけど、彼らの作品に参加する俳優とかダンサーは同じ世代の人たちが中心だから、なんかね、すごくいい経験をしてる。いっしょに飲みに行って、話したりして、それぞれの世代が体験したことをつないでいくみたいなことを、少しはやれてる感じがあります。

田上 やっぱり年齢がちがうと、向こうは向こう、こっちはこっちみたいになりそうなところがあるんですけど、時間の経過とともに擦り合わせがしっかりおこなわれていって、「館長ならどう言うだろう」と聞きにいくこともありますし……。

松井 ここは永井愛さんもアソシエイト・アーティストだし、田中泯さんもいるし、みたいな感じで、ぼくより上の世代の人たちもいて……このごちゃごちゃ感が、やってる中身とか方向性もですけど、世代的なごちゃごちゃ感というのは面白いですね。

田上 不思議な劇場になってきました(笑)。

松井 めぐりめぐって、ずいぶん遅れてから、おたがいに出会った感じですけどね。田上さんが選んだ『僕の東京日記』は、初演を見てるんですけど、『時の物置』や『パパのデモクラシー』と比べると、ぼくは魅力がわかってなかったんです。だから、今回、テキストを改めて読んだり、通し稽古を見ることで、田上さんがこれをやりたいのはこういう意味だったんだとよくわかって、永井さんの戯曲のよさを改めて勉強した感じがありましたね。

キラリふじみシーズン・レパートリー『僕の東京日記』(永井愛作、田上豊演出)稽古場風景。 撮影/北川姉妹

揺れ動く登場人物たち

──田上さん作・演出による『Mother-river Homing』は、九州の大家族の話ですよね。ああいったお茶の間で起きる家族の出来事ややりとりに、いまは関心があるんでしょうか。

田上 それにいちばん興味があるわけではないですけど、『Mother-river Homing』はぼくが生まれる前の、両親がまだ若かったころの実際のきょうだいの話を軸に書いています。

──実際の出来事が、すでに柱としてあるわけですね。

田上 だから、両親や親戚にインタビューして、ちょっと不思議な七人きょうだいなんですけど、いろいろ聞かせてもらって書きました。

──わたしの父も7人きょうだいで、母は6人きょうだい。親たちの世代は兄弟姉妹が大勢いますね。

田上 だから、いまの若い人は、そういう大人数のきょうだいというイメージがあまりないだろうなと思って。親戚が集まると、すごい数になるじゃないですか。一同大集結みたいな。

──お祭りみたいになっちゃう。

田上 『Mother-river Homing』を作ったときに、自分が知らない昔のことも書いていいんだなと思ったんですよ。永井さんも『パパのデモクラシー』は……。

──『パパのデモクラシー』は東宝争議のことが出てきますから、永井さんがまだ物心つく前の話で、それについては当事者に綿密な取材をなさっています。取材をして、言葉をもらっておけば、劇を構成できるかもしれないですね。

田上 そういうところに魅力を感じて読んでたんですけど、人が揺れ動くのが多いなと。『僕の東京日記』もそうですけど……。

──特に主人公の大学生が……。

田上 揺れ揺れですよね(笑)。でも、そういうことだよな、時代を描くのはと、最近思ったりして。

──それから、猫に餌をやっている女性も、最初はすごく引っ込み思案な女の人だと思っていたら、突然、豹変するし、クリーニング店に勤める刺青をいれた男も、気が強いんだか弱いんだかわからない。新劇女優も舞台をとるか、スナックのママになるかで迷ってる。たしかに、みんなが揺れ動いていて、どうなるかわからない面白さはありますね。

田上 でも、いま生きていても、そういうことはけっこう多いじゃないですか。ぼくらの世代や、たぶん20代でも、こういうふうに社会を見てるんじゃないかなと。こういう考えかたで生きていけば幸せになれるというモデルは、もうなくなってしまった。そのなかで、どう生きていくか、選択するかが問われている感じがある。でも、歳を重ねると、さらに考えかたも変わっていくだろうし……そういう揺れ幅が全部濃縮して入れてあるところが、いまぼくが劇を書くうえで、人間を描きだすこととすごくリンクしてる。

──劇団3○○の渡辺えりさんがおっしゃってたんですが……まだ劇団2○○のころかな……劇団員の男は深夜の道路工事、女は飲み屋かスナックでアルバイトというのが定番だったと。で、夜中に仕事をして、昼頃、稽古場に……。

松井 ぼくらのころはそうでしたね。女の子は水商売で……。

田上 羽場睦子さんもそう言ってました。

──で、やっぱり、応援してくれるおばちゃんがいてね。だれにあげるかわからないのに、何枚もを買ってくれる人がいるんですよ。そういう時代ではだったのかもしれないですね。

知らないことや劇の余白を想像する

──実際に、若い世代の人たちと『僕の東京日記』を稽古してみてどうですか。

松井 実はそれほど若くもないんだよね。

田上 わたしは演出家なんですけど、下から何番目かの若さで……。

松井 けっこう若く見える俳優さんが多いんですが、実年齢は……。ただ、70年代は経験していない人が大部分ですけど……。

田上 時代背景と闘いつつ、ここに書かれている言葉とも、みなさん闘っているという段階です。

書かれていることは、情報として最小限の重要なことが羅列されているんですが、それ以外にも、いろいろあっただろうという余白がすごく楽しくて。みんなで文化的背景を手がかりに、シーンで起こることだけではなく、2階へあがったときに、そこでは何が起こっていたんだろうとか、そういうことを重層的にイメージしていくと、分厚さが出るんじゃいかと言いながら、いま稽古は第2クール目に入っています。

──木造モルタル製のアパートは、2階の人が部屋を移動すると、音が聞こえるんです。だから、1階の住民は、階上の人の動きを察知してたりする。だから、部屋ごとに不思議なつながりがあるんです。

松井 いまのマンションとはぜんぜんちがいますよね、間取りもね。空気が通いあってるみたいなね。

──しかも、大学生のお母さんがご挨拶に来てという……でも、ああいう感じでした。

松井 ちょっと場違いな人が来ちゃったりね。

田上 そういう角度の認識がないから、逆に面白かったりとか。母親が隣室の住民に挨拶に来るところも、経験則がないから、どうしてこういう挨拶をするんだろうというところから出発したり……。

──引越しすると、ご近所に挨拶しなければいけないという社会常識がある一方で、本人は親に干渉されるのが嫌で、自立するために自宅を出てきてるのに、家にいるとき以上に干渉されちゃうという(笑)。

松井 でもね、阿佐ヶ谷に住んでて、高円寺に下宿……ちょっと自立の意思が……

──中央線でひと駅、お隣ですからね。

田上 なんと情けない……。

──自立したい気持ちを満足させるための疑似体験というか……。

田上 そういうところも想像の余地があって、このアパートの一室がたまたま空いてたのか、でも、ちょっと「保険」をかけてるのか、お母さんが近くしか許してくれなかったのか……そういう想像を進めていくと、少し当たりかたが変わるかなと。

エチュードでシーンに描かれてないこともやってみてるんですが、「引越しを決めた日」という設定では、主役の人が「いま阿佐ヶ谷に住んでるんだけど、まあ、高円寺に決めたというか、決められたというか……」ということを即興で言っていて、たしかにそういう感じかも(笑)。

──そのうち、社会運動のグループに影響されたり、過激派にものを頼まれたり、そのアパートでいろんな体験をしていく。まあ、なんとも情けない自立生活なんですが、そこで約1週間、かけがえのない体験をするという話ですね。

田上 そうですね。そういうことを議論したりするのも、楽しかったりとか。ぼくが台本を書くときはだいたい「これはこうです」と言えるんですが、永井さんに聞かなければわからないことも類推して、みんなで話すしかないですからね。

キラリふじみシーズン・レパートリー『僕の東京日記』(永井愛作、田上豊演出)のチラシ。

キラリ☆ふじみシアターのレパートリーとして

──今回は芸達者な俳優さんが揃いましたね。

松井 すごい人ばっかりですね。

田上 サーカス小屋みたいになってきました。でも、話のなかで、ここはがんばって見せなきゃいけないというポイントは、みなさん、ちゃんと的確に、嗅覚がある感じでやってくださるので、ただ色が強い役者が集まっているだけじゃない雰囲気は出てきました。でも、まだ面白シーンが飽和してますね(笑)。

──見せかたの整理や強弱をつけるのも、これからですかね。指揮者として全体をまとめあげていく。

田上 これからはそういう時間になっていくかな。だから、一度、飽和させてから次の段階に入るという感じ。いろんなアイデアを出す時期として、前半戦を終えたんですけど。

──キラリ☆ふじみとしては、今回のような昭和の一時期を描いた作品を、これからも企画される予定はありますか。

松井 基本的には、アソシエイト・アーティストが作品を選ぶんですけど、いろいろ相談するんですよね。永井さんとも、多田さんとも、白神さんとも話していくうちに、いま、この時代状況のなかで「歴史」がどうなっているのかが、作品を選ぶときのひとつの軸にはなっています。

田上 キラリ☆ふじみで作るときは、劇団で作るときとモードがちがうんです。劇団のときは、妄想を全部爆発させちゃうみたいに、アーティスティックなところをフル回転させるんですが、ここでは作品がキラリ☆ふじみのレパートリーになっていくことを考えたとき、劇場の近くに住んでる人たちが見にいらっしゃるということがあり、やっぱり10年ぐらいここにいると、どういう人たちが集まってくるかもわかってきたので、そういう人たちに届けるときに、「まあ、こういう劇だったら、キラリ☆ふじみに見に行ってもいい」と思ってもらえるような芝居を考えていたときに、それには家族じゃないかと。

──家族だと、だれもがかつては家族の一員ではあったわけですし、いまもそうかもしれないし、いちばん身近な存在ですよね。

田上 そういうことですかね。それだけではなかったりもするんですけど、『Moher-river Homing』をやったときに、すごい強度で受けとめてもらったなという感じがあって、家族設定が功を奏したわけではないと思うんですが、誰しも家族の一員であり、社会を生きてるなという、改めてそういう感覚になりました。

松井 田上さんは熊本の出身なんで、『Mother-river Homing』は熊本が舞台になっている、それも好評だった理由じゃないかと思うんです。一般的に、地方の方言を使う劇は、都市生活者にとっては遠いものとして、珍しいという観点で楽しむこともあるんですが、いま富士見市というローカルな、さらにそのなかの家族みたいな、かなりピンポイントなところまで行くと、ある種の普遍性というか、みんなが感じていた何かに突き当たるところがあるような気がするんです。

だから、田上さんが熊本の自分の家族を題材に、キラリ☆ふじみのお客さんに向けて芝居を作ろうとしたときに、その地域差や世代差や置かれている状況のちがいを突き抜けて、これにはみんなの共通点が詰まっているという舞台ができた。家族という問題を描いているんだけど、さらにまた一段上のみんなが抱えている煩悶とか、そこまで到達できたような感じがあるんですよね。

田上 結果としてですけどね、やってみて。

松井 だから、ものすごい反応なんですよ、お客さんの。特に地域の人たちのね。見てる最中から、ボロボロ泣いちゃうみたいな……。

田上 ぼくもちょっと衝撃でした。

──今回の『僕の東京日記』は家族じゃないんだけど、トイレが共同の木造アパートで、賄いのおばさんがいるから、それがお母さんみたいな存在で、それぞれの住人は仲の悪いきょうだいみたいなところがあったり、小競り合いをつづけながら暮らしているという話なんですが……。

田上 これも普遍的な話だと感じるのは、いろんな男女ペアが出てくるんですけれど、さまざまな愛のかたちを見せてくれる。親子の母と息子だったり、複雑なカップルだったり、反戦おでん屋のカップルだったり、過激派が出てきたり。でも、なんだかここに住んでいたり、会いにきたりする根源には、愛情みたいなものが流れている感じがして。どこか歪んだりもしてるんですけど。

あと、もうひとつはアイデンティティの確立の話が入ってるんで、若い人が見ても、自分はこれからどうなっていくんだろうというふうにも見れるし、もうそういう時期を通過したかたも、昔、こんなふうに揺れていたなと思い出すこともできるので、劇中に何度もラブ&ピースという言葉が出てきますが、これはラブ&アイデンティティのドラマだなって。そこらへんをしっかり押さえながら、いま稽古を進めているところです。

松井 ちょっと話が飛ぶんですが、稽古を見てて、面白いんですよ。まあ、田上さんもだけど、みんな真面目だなって。もちろん、面白いことをやりたくてしかたがない人たちだから、面白くしちゃうんだけど、それが永井さんの書いている本質的な部分をより深く探っていくためにやっている感じで、みんなで稽古しながら、ときどきワークショップ的なことをやって、話しあったりしてる様子がまさに70年代みたいな、なんでこんなに真面目な人たちが集まったんだみたいな。やってることはおかしいんだけど。それはもう稽古の段階で、すでに収穫だなと感じています。

田上 でも、演出だけやるというのも、けっこういいですね。楽しいです。演出をやってると、早い段階で、こういうふうに固めなきゃいけないみたいな雰囲気になってくるんです、本の力によって。で、だれがやっても、こうなるだろうなみたいなふうになっちゃうところを「ちょっと待てよ」と考えたりしながら、そういう駆け引きがあるんで……。

──そうすると、先ほどおっしゃったエチュードみたいな試みが、またひと味ちがった膨らみをもたらしてくれるかもしれませんね。

田上 そこをいま目指しているんですけどね。

──そういったこと、どんどんできる俳優さんばかりですから。

松井 『僕の東京日記』は、永井さんのなかで完璧な演出プランのもとに作られたもので、それを田上さんが、いま、演出してるじゃないですか。もちろん、永井さんが設定したものから大きく外れることはないんですけど、田上さんの演出で、この世界がちょっとちがったかたちで掘り起こされてくるみたいな感じがするんです。すごく細かいことなんだけど、けっこうその細かい変更というか、新しい解釈みたいなものが、見えてなかった世界を切り拓くみたいな感じがあって、それが永井さんにとっても新たな刺激になったら、この作品は大成功だと思います。

取材・文/野中広樹

■作:永井愛

■演出:田上豊

■日時:9月15日(金)〜19日(火)

■会場:富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ マルチホール

■出演:高橋義和(FUKAIPRODUCE羽衣)、能島瑞穂(青年団)、羽場睦子、用松亮、内田淳子、静恵一(サミットクラブ)、平嶋恵璃香(ブルーエゴナク)、尾崎桃子、伊藤昌子、大竹直(青年団)、長尾純子、寺田剛史(飛ぶ劇場)、木引優子(青年団)、中林舞、三村聡、野坂弘、梅村綾子(文学座)

■公式サイト:http://www.kirari-fujimi.com/program/view/517