ACIDMAN×ストレイテナー×THE BACK HORN 盟友が集ったツアー初日の速報到着

Photo by AZUSA TAKADA

2019年6月5日、『ACIDMAN×STRAIGHTENER×THE BACK HORN Tour “THREE for THREE”』ツアーの初日、Zepp Tokyoには超満員の観客たちが詰めかけた。ほぼ同世代でいずれも結成20年を超えたこの3バンドは、大きくくくればオルタナティヴ・ロックという共通項はあるものの、音楽的志向や実際に鳴らす音、歌うメッセージは三者三様だ。が、むしろだからこそ、ここまでのキャリアで通じ合い親交を温めてきた彼らは、メンバーのほとんどが不惑へと足を踏み入れたこのタイミングでついにともにツアーを廻ることとなり、我々は彼らの不変と進化を目の当たりにすることとなった。

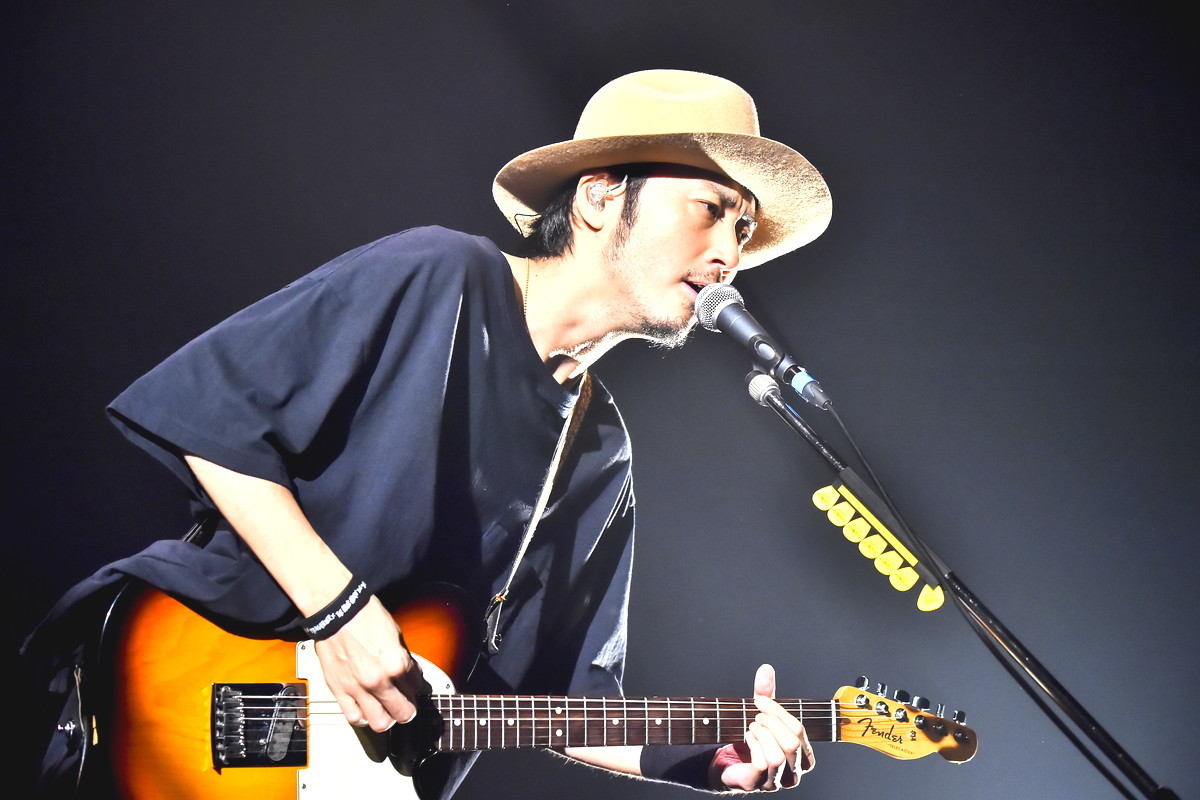

「初回、一発目。俺たちストレイテナーって言います」

Photo by AZUSA TAKADA

ホリエアツシ(Vo/Gt/Key)が告げ、まずはストレイテナーが先陣を切ると、「Melodic Storm」といった人気曲はもちろん、新曲やちょっと珍しい曲であっても、ACIDMANやTHE BACK HORNのTシャツを着た観客たちも含めた皆が大盛り上がりで受け止める。曲の始まりや終わりだけでなく要所のキメなどあらゆるタイミングで歓声が起こり、高い熱気の中ライブは進行。ナカヤマシンペイ(Dr)が強烈なアタックで攻め立てれば、日向秀和(Ba)はテクニカルなフレーズを苦もなく弾きこなしつつ笑顔で盛り上げる。大山純のギターはノイズから美麗なアルペジオまで変幻自在だ。腕利きたちによるアンサンブルを背負って立つホリエのボーカルは真っ直ぐによく通る。新曲の「スパイラル」が音源よりも初披露時よりも、ライブ曲として育っている点も印象的だった。

Photo by AZUSA TAKADA

MCでホリエが言う所の「果てしない馴れ合い」というこのツアー、たしかにMCの内容や表情は力が抜けて楽しそうだけれど、演奏面では一切手加減なし。気負いは無いが、気迫とキレはすさまじかった。

気迫、といえば2番手のTHE BACK HORNも全く引けを取らない。楽曲自体もヘヴィな質感のものが多いがそれ以上に、激しく動き回り弾きまくる菅波栄純(Gt)、どっしりと構えつつもダイナミックなプレイの岡峰光舟(Ba)、タフなビートでバンド全体を推進させる松田晋二(Dr)、そして全身全霊で観る者に挑みかかるようなスタイルのボーカリスト・山田将司という4人の一挙手一投足には鬼気迫るものがある。たちまちライブは肉弾戦の様相を呈し、フロアが大きく波打っていった。

Photo by AZUSA TAKADA

「今日の楽屋、友達が11人集まったみたいで」(松田)、「(ギリギリ30代のメンバーがいることで)まだ若いよ俺たち」(山田)と語るなど、普段のライブよりも和やかなシーンが多めに見受けられたものの、とはいえ彼らはTHE BACK HORNだ。目まぐるしい構成に合わせて眩く明滅する照明の中、山田がステージ端まで進み出て歌った「シンフォニア」や、曲がはじまった瞬間からあたり一面に無数の拳が突きあがった「刃」など、早くもクライマックスか?という凄絶な光景を幾度となく作り出してステージを後にした。

Photo by AZUSA TAKADA

濃密で真っ向勝負な40分×3本のライブ、トリはACIDMANだ。おなじみのSE「最後の国」での手拍子のタイミングも、この日の観客にかかれば完璧で、歓迎ムードに満ちた空気と熱演のバトンを受け取ったACIDMANもまたハイ・ボルテージなライブを展開する。大木伸夫(Vo/Gt)の思想と詩情を綴った歌と、「ある証明」のイントロに代表されるような鮮やかなギタープレイを軸に、浦山一悟による細やかさと強靭さを備えたドラムと、冷静と情熱を音にもアクションにもにじませる佐藤雅俊のベースによって構築されたトライアングルは、パンキッシュからダンサブル、壮大なスケールを持つ楽曲まで様々な表情をもつACIDMANサウンドの醍醐味を、限られた時間の中でも存分に示す。

Photo by AZUSA TAKADA

最新作『Λ』に収録されここ最近のライブで大きな存在感を放つようになっている「MEMORIES」では、佐藤の渾身の檄に会場中が拳とコールで応戦。お待ちかねの宇宙にまつわる話や出演者いじりも忘れないMCコーナーでは、「この3バンドを1つのバンドだと思って楽しんでください」という大木の発言にこの日一番の喝采が飛んだのだった。

Photo by AZUSA TAKADA

競い合うライバルでも単なる友人でもなく、互いにリスペクトと適度な刺激と馴れ合い感を持った同志、3バンドの関係性を彼らは口々に語っていた。会場全体がある種のデッカい愛で包まれたようなライブは、20年以上走り続ける彼らにとって、追いかけてきた我々にも、素敵なご褒美のようなもの。今後とも適度なスパンで集まってくれることを願いつつ、まずは残る名古屋と大阪での公演を心ゆくまで楽しもうじゃないか。

文=風間大洋 Photo by AZUSA TAKADA