現代アートってどう観ればいいの? 鑑賞の仕方を『笑点』に例えて教えてもらいました

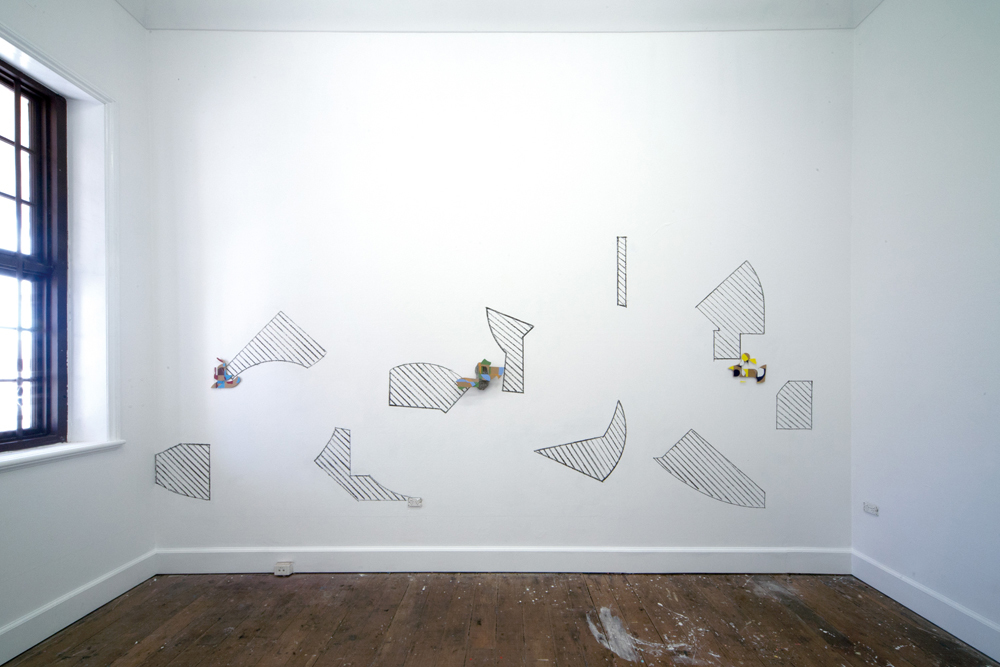

金井学《パラタクシス、日々の暮らし》2016年 Fremantle Arts Centreでの展示風景

美術家やアーティスト、ライターなど、様々な視点からアートを切り取っていくSPICEコラム連載「アートぐらし」。毎回、“アートがすこし身近になる”ようなエッセイや豆知識などをお届けしていきます。

今回はライターの塚田史香さんが、アーティストの金井 学さんにインタビュー。「現代アートの見方」について教えていただきました。

現代アート、むずかしくないですか?

目に映るものすべてを理解し、感動して生きたいの! とは言いませんが、美術展に行くときは、何かしらを感じて帰りたいと思います。しかし中には、特に現代アートには「はて?」としか感じられない作品も多々あります。そこでアーティストの金井学さんに、現代アートの見方を伺いました。現代アートは楽しむもの? 学ぶもの? 現代アートってむずかしくないですか?

現代アートは勉強するもの?

金井学

――「文章で説明できないから作品で表現する」のが生業のアーティストさんに、現代アートの見方をお訊ねするというチャレンジングな企画ですがよろしくお願いします! さっそくですが、現代アートは勉強しないと理解できないものですか? よくわからず、むずかしいと感じることがしばしばあります。

僕自身アーティストをしていると、「現代アートはむずかしい」と本当によく言われます。でも、そういう時に言われる「現代アート」には、かなり色々なタイプの作品が含まれている気がするんです。たとえばどんな作品が「わかりにくい現代アート作品」と感じますか?

――パッと見では、きれい! とも、すごい! とも反応できないタイプの作品です。とくに物や言葉だけがあるだけの作品は、はて? と……。

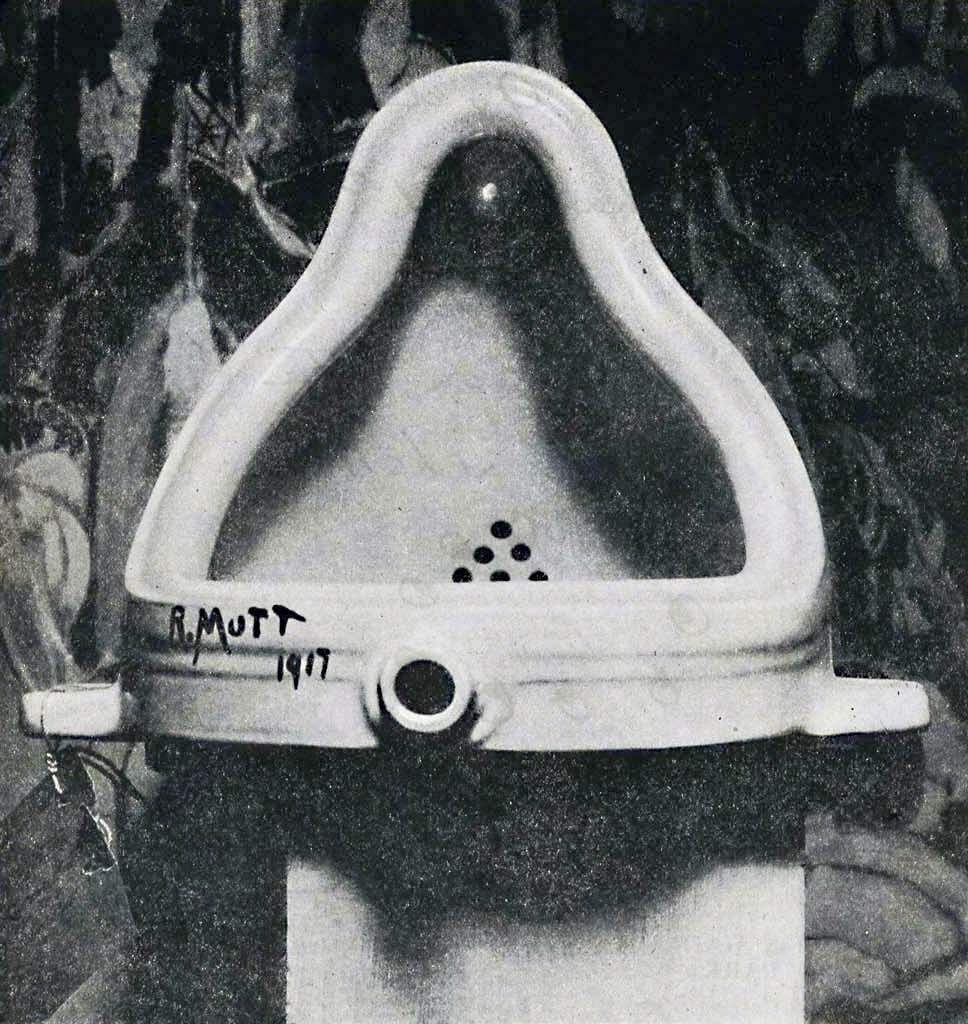

なるほど。たとえばその代表格はマルセル・デュシャンの作品でしょうか。「レディ・メイド」と呼ばれる既製品を使った一連の作品が有名ですね。でも、これらの作品がいつ頃に作られたかを見てみてください。

――最初のレディ・メイド作品とされる《Bicycle Wheel》は1913年、男性用小便器で知られる《Fontaine(泉)》が1917年の作品で……、もう100年前!

Duchamp《Fountaine》Public domain, via Wikimedia Commons

そう考えると、「わかりにくい」と言われる「現代アート」も、全然「現代」の作品だけではない。100年前の美術作品さえ「すでにわかりにくい作品」だと言えませんでしょうか。

先ほど「物や言葉があるだけの作品がわかりにくい」ということでしたが、絵画や彫刻のような「親しみのある形式の美術作品」ならば、わかりやすいと言えるでしょうか。たとえばエドゥアール・マネの《アスパラガス》。これは単にホワイトアスパラを一本描いただけの絵です。ただアスパラが一本、ぽんと置いてあるだけ。こうなるとほとんどデュシャンのレディ・メイドと変わらないように思いませんか?

エドゥアール・マネ《アスパラガス》1880年 オルセー美術館 Public domain, via Wikimedia Commons

あるいはキュビスムで有名なパブロ・ピカソ。中でも「総合的キュビスム」の時期に作られたパピエ・コレと呼ばれる紙のコラージュ作品などでは、主題は「たった一本のギター」なのに、画面が訳がわからないほど複雑に構成されています。デュシャンとは違いますが、これもまた「わかりにくい」作品です。

――なんだか、わからない範囲が広がっていきます。

ピカソは1881年生まれ、マネに至っては1832年生まれ。約200年前に生まれた芸術家です。ざっと振り返っただけで、少なくとも200年ぐらい「アートはわかりにくい」ものという可能が出てきます。仮にそうであるとしたら、前提を考え直した方が良いのかもしれません。現代アートのみならず、美術作品は基本的にわからないものなのではないか、と。

――ここにきてコペルニクス的転回!?

あくまで僕の仮説ですが、そもそも芸術は、私たちが普段するのとはまったく違う形でこの世界を認識する方法を作り出すもの。つまり、芸術作品が指し示すのは「私たちにとってまったく新しい世界の捉え方」なのだと考えてみてはどうでしょうか。

――えーと……、つまり?

パッと見ただけでは、わからなくて当然なんです。わからないからこそ作品と向きあい、その中に「世界の捉える方法がどのように独自に構成されているのか」を探る。それこそが「作品をみる」経験であり、その時間の中で(部分的ではあっても)その作品の構造が把握される瞬間がやってくる。これこそがアート=芸術作品を鑑賞する真の経験、醍醐味ではないでしょうか。

――なるほど。では「なんだこれは 」と向き合うこと自体は、悪いことではなかったんですね。

とは言え現代アートがわからない

――とはいえ金井さん、じっくり観察しようにも、とりつく島もないような作品もありませんか?

そうなんですよね。たった今「美術は、わからないもの。わからないものと向き合い、その中を探索することにこそ経験の核がある」と言いましたが、一方では、少なくない数の「現代アート」作品が、もはや作品単体ではほとんど把握しきれないのも事実です。現在制作され展示されているという意味で「現代アート」と呼ばれる領域で、ハイコンテクスト化が進んでいるせいでは? と考えています。

――ハイコンテクスト化ですか?

そこにある美術作品そのものだけでなく、直接的には見えない文脈を含めて機能すること。たとえば『笑点』の「大喜利」コーナーも、ハイコンテクストの世界です。司会者が「あたくしが〇〇と言いますんで、それにうまいこと返してください」とお題を出す。お題を出し、落語家は笑いをとるための答えをいう。時にはそれぞれのキャラクターを反映した回答。木久扇さんはラーメンを売り、楽太郎さんは腹黒い。それらの文脈=コンテクストを視聴者も把握しているから、誰かがラーメンの話を出せば笑い、すかさず楽太郎がちょっと意地悪い笑いをかぶせると、さらに大きな笑いが起きる。

――三平さんの夫婦円満の話に昇太さんが怒るのも、昇太さんが独身という前提を視聴者が知っているから成立する笑いですね。ちなみに楽太郎さんは、現在、圓楽さんです。

わかりました(笑)。現代アート業界に限って言えば、「現代アート」という特定の文脈の中で、今注目の「お題」に様々な作家が「うまいこと返す」ことで展開している面がある。ハイコンテクスト化とは、こういったことです。

2017年はヨーロッパで複数の芸術祭が開催され、日本ではその報告会が開かれました。美術の批評家、理論家、美術史家といったプロフェッショナルが集まる報告会でしたが「スマートフォンで検索しながら観た」というお話があったことが印象的でした。「作家の出身国。過去にどのような作品を作り、何にアプローチしようとしているか。どのような文脈におかれ、どのようなアーティストたちと仕事をしてきたのかなどを調べながら観た」と。調べて前提知識を得ないと、「ある種の現代アート作品」は理解しようがない。それが良いか悪いかは一旦置いておきますが、「とりつく島もないような現代アート作品は、とにかく調べてなんとかしましょう」が、先ほどの問いの答えになります。

「大喜利だけをしていていいのか」問題

――現代アートを観るなら、わからないものと割り切り、調べて学ぶ姿勢が必要そうですね。

まずはそうなりますが、個人的には“現代アートの大喜利化”に疑問も感じているんです。例えば「現代アート」では、現在の社会問題を扱うことも多いので、そのような深刻な「お題」に対し、次々とうまいこと返す作品が生まれ、文脈を形成します。応酬の洗練があり、その文脈を追うことで新たに発見や学びも大いにあるでしょう。でも「世界の新しい捉え方」そのものを生み出すのが美術だと考えてみるならば、このような大喜利のコンテクスト=文脈の洗練の中からは、文脈の前提自体を超えるような「全く新しい世界の捉え方」が生じる余地がないようにも思うんです。落語家が「笑い」そのものを追求しようという時に、「大喜利」だけをやっていていいの? という話です。

――『笑点』に出る落語家さんも大喜利だけをやっているわけではありませんし、「大喜利の洗練=落語という芸能の洗練」でもないですね。

現代アート作家には、業界内の流れや理論に関してはよく勉強し、俊敏に反応する人が多くいる。でも、「そもそも美術とは?」と土台から問い直す動きは、置いてけぼりを食っている気がするんです。

有史以前から、人間は美術をして今に連なります。ラスコーの洞窟壁画も長谷川等伯の日本画もデュシャンの便器も、人間の文化的活動の流れから生まれたものです。では、なぜ人間はこのような活動をするのか。芸術を行うことは人間をどこへ連れていくのか。粗雑かもしれないけれど、このような大きな枠組みの中で、これから500年先、1000年先に向けて、人間と芸術を巡る本質的な問いを立てることができるのか。僕自身はそういうところに興味があり、これからも問い続けていきたいですね。

取材・文=塚田史香 撮影=SPICE編集部