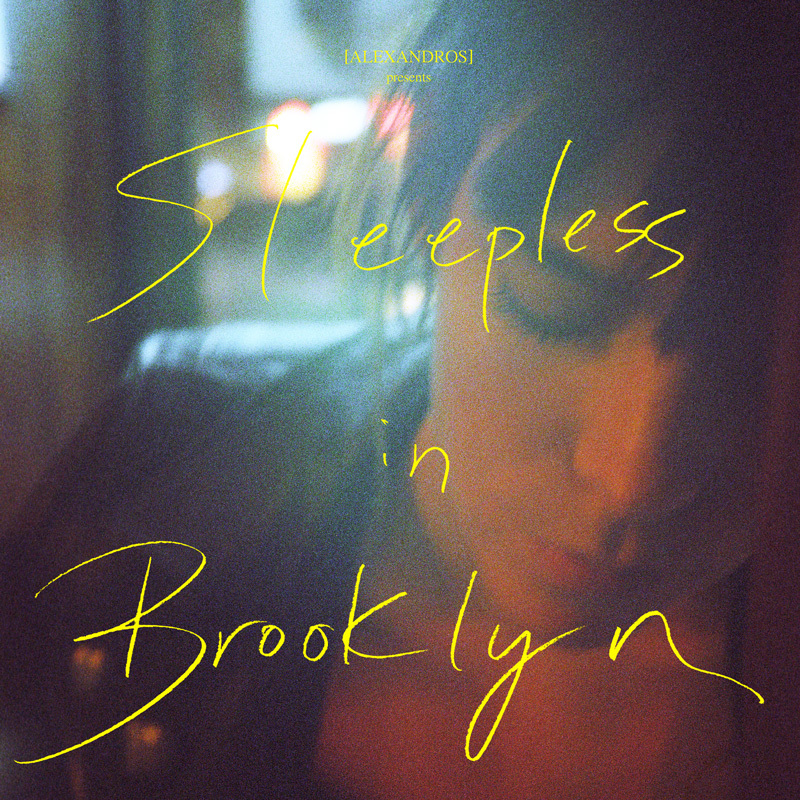

[ALEXANDROS]インタビュー 7枚目のアルバム『Sleepless in Brooklyn』を貫く確信と挑戦

![[ALEXANDROS] 撮影=高田梓](https://spice.eplus.jp/images/sxVvrdk2u5wTvtKGe5wMBKNf2v0KYn0DVmJ74vLdw4ZVor2riUV3ihDDbL0gBy1N)

[ALEXANDROS] 撮影=高田梓

国内でアリーナクラスの会場を含むツアーも行ったし、スタジアムでのワンマンも成功させた。というタイミングでメンバー4人がニューヨークに住んで曲を作り、ニュー・アルバムを完成させた──というのが、[ALEXANDROS]の7thアルバム『Sleepless in Brooklyn』である。

もともと、デビュー時から「目標はグラストンベリー・フェスティバルのヘッドライナー」と公言していたような、洋楽志向の強いバンドが、国内での一通りの成功を実現して次は海外へ目を向ける、というのは、順当ではある。ただ、その「順当」の中にどんな真意があったのか、どのような思考と行動原理に裏打ちされてのことだったのか、その結果『Sleepless in Brooklyn』がめったやたらとハイ・クオリティな曲が揃った作品になったのはなぜなのか。訊けるだけ訊いたら、やはり「順当」では収まらない言葉が返ってきた。

■ニューヨークに行ったのは、住むことが一番大事だった(川上)

──前作のリリースやツアーが一段落したところで「よし、次はニューヨークで作る!」と思ったんでしょうか。

川上洋平(Vo/Gt):いや、その時に思い立ったわけじゃなくて。向こうに行って曲を作って、ライブをやりたいっていうのは、昔からずっとあったんですけど。でも、成果も実力もないのに行っても仕方ないのもわかってたんで。ずっと頃合いを見計らっていた感じです。それで「もうそろそろいいんじゃないですかね?」っていう話をスタッフにして。日本で曲を作って、ライブをやって――っていうルーティン的なものに飽きてきたのもあって。それが積もり積もって爆発したのが、去年のツアーが終わったぐらいだったのかもしれないです。ここまで来た、幕張メッセでやってZOZOマリンも決まった、ここで新しいフェイズを迎えたいっていうのがありましたね。

磯部寛之(Ba/Cho):こういうのって、きっかけとタイミングじゃないですか。どうしようもなく我慢してたとか、そういうことでもないし。ずっと行きたいとは思っていて、でも日本で楽しかったし、発見もいろいろあったし。ただ、それがルーティン化したって洋平が言ったみたいに、8年やってきて「そろそろいいかもね」っていうタイミングが、本当にその時だったんだと思います。

──それで4人で半年、ニューヨークに住んだ。このバンドは、デビュー前にも一回、4人で住んだ時期があるんですよね。

川上:はい、はい。

──何か新しく始める時は一緒に住む、というのがあるんですか?

![[ALEXANDROS]・川上洋平 撮影=高田梓](https://spice.eplus.jp/images/W06zlFuYvZaFb7er7eXZdq745rTP48KJIVZZx3uvjQR4ZmPbLPXS2UssBfZOGp8k/)

[ALEXANDROS]・川上洋平 撮影=高田梓

川上:(笑)。いや、別に……あの、レコーディングでニューヨークに行くっていうのは、僕は特に興味なくて。向こうの伝説のスタジオとか、そこに行ったからといって良い曲が作れるかっていうと、そんなことないから。一番僕がこだわったのは、向こうで生活しながらできる曲を求めに行くことだったんですよね。だから住むことがいちばん大事だった。もっと言うと、住んで、曲ができたら、レコーディングは別に日本でもよかったんです。「せっかくだからレコーディングもやろうよ、エンジニアさんもいるし」っていう話になりましたけど。だから、住むことによって、こんなに違う曲ができるんだな、っていうくらい、自分の中では変化があった。

──それは生活が違うから?

川上:うん、そうですね。

──どう違って、どんな刺激がありました? これはそれぞれお願いします。

庄村聡泰(Dr):やっぱり、音楽との距離がとっても近かったのが、違うところでしたね。いろんなジャンルのライブに行ったんですけど、どこもかしこも、お酒だったり、ご飯だったりと音楽がセットで。ライブハウスにいる音楽好きの人、っていうんじゃないんですね。もっと全然普通、映画を観に行くぐらいの感覚。それに刺激を受けました。日本には全然来ないアーティストも普通に観れるし、あと、ビリー・ジョエルなんかがそうだったんですけど、日本で人気の曲と向こうで人気の曲が全然違ったりするのもおもしろかったし。

川上:あと単純に、みんなレベルが高い。4人でスタジオに入っていても、防音がしっかりしてないんで、近くの部屋の音が漏れてくるんですよ。それがめちゃくちゃクオリティ高くて。普通の街スタだから、プロじゃないと思うんです。こんな演奏でプロじゃない人たちが普通にいるんだな、って。電車に乗ってても、ミュージシャンが入ってきていきなり演奏始めて、それがすごいかっこよくて、思わずおカネ払いたくなるくらいで。それがまず、最初の刺激でした。「なんでもないな、うちらなんか」って、へこみましたね。

![[ALEXANDROS]・川上洋平 撮影=高田梓](https://spice.eplus.jp/images/FCDHeYM328yf1jaFGwtAvCy69uXUspnvDiJE5PPMgYG2zXXavMCXRqHPSnNfUJUv/)

[ALEXANDROS]・川上洋平 撮影=高田梓

磯部:日本でも才能のある人たちとか、センスのいい看板とかいっぱいあるんですけど、日本に住んでいて、日本人で、このカルチャーになじんでるからこそ理解できるっていう……それは日本の素敵なところでもあると思うんですけど。でも向こうだと、アメリカのカルチャーのことを何もわかってなくても、有無を言わさずかっこいいというか。いちいち看板がかっこいいし、歩いてる人もイケてたりとか、そういうオープンなかっこよさがあって。みんな肩肘張ってないんですよね。自分が魅力的であることが、外に漏れてる。それすごくかっこいいなあと思ったし、こんなかっこいいところで、イケてるバンドで売れたら、そりゃ世界で受け入れられるわ、って自分の中で納得がいったというか。それはめちゃめちゃ刺激的だったですね。

白井眞輝(Gt):ニューヨークは人種がいっぱいいるんで、一概に「ニューヨークの人はこうだ」って言えないんですけど。でもなんか、みんな自由に感じましたね。レコーディングのエンジニアさんもそうですし、ミュージシャンもそうですし。素直にやりたいことをやっているっていう感じが。……日本にいると、何か理由付けみたいなのがないと夢が追えない、みたいな風潮を感じる時がたまにあるんですよ。「おまえにはその覚悟があるのか?」みたいな。そういう覚悟とかじゃなくて、やりたいから俺はこれをやってるんだ、これを追求して、極めて、これで食っていくんだ、っていう、もっとストレートな感じっていうんですかね。乗り越えなきゃいけない障害とかはもちろんあるけど、単純に、音がよければ、腕がよければ、パフォーマンスがよければ、どんどん評価をされる。そのへんが、ストレートな感じがしたんですよね。みんなすごい楽しそうだし。そういうストレートさが、日本でずっと育って来た自分的にはカルチャーショックで。

![[ALEXANDROS]・白井眞輝 撮影=高田梓](https://spice.eplus.jp/images/kZTsXoJA6jlok8L4pj8LmNTNAfMO6b7WYSQmPkY6wobzTwzN3TO6IvnvNTLnnNpp/)

[ALEXANDROS]・白井眞輝 撮影=高田梓

■「Mosquito Bite」で「ああ、やっとここでも通用する曲ができたな」って思いましたね(川上)

──それらの刺激によって、変わったということが、特に強く出た曲ってどのあたりだと思います?

川上:「Mosquito Bite」って曲は、二回目のニューヨークだったんですよ。一回目の時は「明日、また」とか「Last Minute」とか作ったんですけど、ライブがあって一回日本に帰って来て、また二回目のニューヨーク滞在がスタートして。その時に最初にできたのがこの曲だったんですけど、「ああ、やっとここでも通用する曲ができたな」って思いましたね。ニューヨークで、誰も俺のことを知らない中で、ブルックリンのスタジオに一日中こもって、「どうしたらここで市民権を得られるんだろう」みたいなことをずーっと考えながら作った曲なんです。たとえば俺がアコースティック・ギター一本持って行って、アンプもなく弾いて、通用するかどうか?みたいな感じで作ったところがあったんですよ。だからこのリフ、アコギで作ったんです。

庄村:スタジオでもアコギで弾いてたよね。

川上:駅の構内で弾いても、これだったら絶対人の耳に届くはず、っていうふうに思って作った。そういうとにかく強いものが、一個のリフにもあるような。だから、最初にへこんだ時に、僕ができることはなんだろう?って思った時に、やっぱりかっこいい曲を作ることだ、うちらはロック・バンドなんだな、っていうことをすごい認識したんですよね。それはいろんなバンドのライブを観たり、いろんなヒップホップのライブを観たり、エスニックも観たし……「今、ロックはあんまり流行ってないんだな」とか。でも、マジソン・スクエア・ガーデンを埋められるバンドもいたし。The 1975もそうだし、Queens of the Stone Ageもそう。その中でうちらは絶対に、負けないリフを作ることができるって思ったんですよね。それでできた「Mosquito Bite」をバンドに持っていって、みんなすぐパッと合わせてくれて、形になった時、さらによかったんです。最初、俺がアコギで弾いたものをみんなに聴かせて──

![[ALEXANDROS]・白井眞輝 撮影=高田梓](https://spice.eplus.jp/images/KSlgq7OHAzirHVLEYBUfe0BABnuQ26tOrfempQB7wXtrk7pz7RLmS4T2SFN0Zcq1/)

[ALEXANDROS]・白井眞輝 撮影=高田梓

庄村:「いいリフができた!」って連絡が洋平からあって、スタジオに集まって……これはドラマーからの視点ですけど、アコギを弾いてる背中がすでにもうグルーヴしてたんです。その感じで俺もドラムをのっけてみたら「サトヤスそれだ!」みたいにバシッとはまって。バンってはじけた洋平に呼応したらばっちりはまった、その一体感が……曲によっては、そういうふうにすごいミラクルが起きる曲ってあるんですよ。

磯部:難しくないリフだっていうのがさらによかった。弾きたくなるリフというか。残ってる名リフ曲って、そういうの多いじゃないですか。あんまり複雑じゃないというか。あとサビのメロディもめちゃくちゃフックがあって、ただのリフ曲じゃない。すごいワクワクしたのを憶えてますね、最初スタジオでこれを洋平が弾いた時に。

白井:リフって往年のロックとかから来てると思うんですけども、そういうのを継承しつつ、また何か新しいものだと思ったんですよね。今までにない感じっていうか。ギターの低音弦を使ったリフっていうのは何十年も歴史がある中で、「あ、まだこの突破口があるんだ?」っていうぐらい、革新的だなと思って。で、ドラムが入って、ベースが入った感じも……生楽器だけでやってるんだけど、DTM感っていうんですかね。鳴ってないのにコンピュータの音楽感がちょっとあるような、ちょっと不思議な。ロックの新しい形だな、と思いました。

![[ALEXANDROS]・磯部寛之 撮影=高田梓](https://spice.eplus.jp/images/RbpDbcMDQy9lYBnDyYXqmRxXGY26GvHjQMPK1rt1sYhfq2kM7juwmW0B3z2z5Jko/)

[ALEXANDROS]・磯部寛之 撮影=高田梓

■7枚目の作品にして、やっと自分たちのジャンルがわかった(川上)

──マスタリングまで終わったアルバムを通して聴いた時、どんなことを感じました?

川上:……うーん……あの、すごいペラい言い方かもしれないですけど、オルタナなんだな、と思いました。7枚目の作品にして、やっと自分たちのジャンルがわかったというか。1曲1曲バラバラだけど、どの曲も[ALEXANDROS]だなというか。しかも、どれもやりたい曲だったし。これがうちらなんだな、っていうのは毎回思うんですけど、今回特に思いましたね。「PARTY IS OVER」みたいなチルな雰囲気の曲もあるし、「FISH TACOS PARTY」みたいな踊れる曲もあるし、「明日、また」みたいにU2のような曲もあるし……まあ、かなり変わったと思いますけどね。自分たちが本当にかっこいいと思ってるものをやろう、っていうところで作っていったんで。それは日本を離れてみて良かったところかもしんないですね。日本で作ると、テレビつけたらCMが流れて来て、自ずと「あ、こういう音楽が使われるんだな、こういうふうに人気出るんだな」とかいうのが入ってくるので、頭の中に。で、曲を作ってレコーディングしてっていう時に、どっかでそれを意識するじゃないですか。そういうのがまったくなかった……というか、向こうのテレビを観て「あ、こういう音楽がいいんだな」っていうのはあって。それもよかったんですね、いいインプットになって。

──前に、POLYSICSのハヤシくんに「オルタナだよね」って言われてハッとした、という話を、インタビューでされてましたよね。

川上:そうそう、本当そうです。ZOZOマリンスタジアムのワンマンを観に来てくれて、そのちょっと後にうちらの事務所のイベントがあったんですけど、その打ち上げで「あんだけライブハウスっぽい曲をスタジアムでぶっ放せるバンドってほんとにいないよね、こんなにオルタナなの、すごいよね」って言ってくれて。「あ、そうだ! オルタナだよな、うちら」ってすごい思ったんです。なんか変なことをしたがるし、王道っぽい雰囲気なんですけど、そこを歩いてると気持ち悪いというか、痒くなるというか。という中で、でかいとこを目指す面白さが、たぶん自分たちの中で痛快なんだと思うんですね。

![[ALEXANDROS]・磯部寛之 撮影=高田梓](https://spice.eplus.jp/images/wnmSUUaZIftQS5mNZ02ejf6bmZyNLtM3mubtVPEy27THfsuXzHbEzn1ZJFMNwiFX/)

[ALEXANDROS]・磯部寛之 撮影=高田梓

■日本を無視することが世界を意識することではない(磯部)

──このアルバムを聴いて、いいなあと思ったポイントのひとつが、海外で認められるのはこういうもの、国内でウケるのはこういうもの、っていうふうに分けて考えられてないなあと。

川上:僕、分かれてないですね。それはたぶん、僕と磯部くんが帰国子女だったのが大きいと思いますね。で、こうして1年、向こうと日本を行ったり来たりして、英語のカンも取り戻して来て……でも、日本にいる時間の方が長いので、ガチ帰国子女ではないんですよ、2人とも。中途半端な帰国子女、って言ったら良い言い方じゃないけど、それだけにどっちの感覚もわかるというか。日本人のノリもわかる、向こうの感覚もわかる、そのふたつを組み合わせるのがいちばん俺ららしいな、って思った1年でもありましたね。もちろん向こうにいる時は、向こうっぽいの作ろうぜ! みたいな思いもあったんですけど。でも、レコーディングしてて、ボーカル・ブースに入った瞬間に「いや、この曲は日本語の方がいいかも」とか思っちゃうんです、どうしても。仮歌、全部英語なんだけど──それ「LAST MINUTE」なんですけど──日本語の方が面白くなると思ったんですよね。そういう時に、自分たちらしさみたいなものが、見えた気がした。

磯部:そのバランス感覚が……その時俺、「すげえな、こいつ」と思って。ニューヨークに住んで作ってるし、そこで「イェイ!」って英語で行っちゃいそうなもんですけど、「ちょっと待てよ、これ、実際に日本でライブしてんの想像すると……」っていう。だから、日本を無視することが世界を意識することではない、すべてをうまく巻き込めないといけない、そこを常にプライオリティのトップに持ってこれているかどうか?っていうのは、分かれ道だと思うんですよ。このアルバムはそこで成功したのかな、とは思ってますけどね。

──最近アメリカでライブ2本やったんですよね。

川上:はい、ワシントンとニューヨーク。なんて6人とか10人とかだろうなと思ったら、全然来てくれて。日本人ばっかりなのかなと思ったらそうでもなくて、半々ぐらいで。それが僕はすごい嬉しかったですね。まだそんなに向こうでちゃんとしたプロモーションも出来ていないのに……日本の文化が好きな人たちなのかもしれないけど、でもすごい盛り上がってくれたし、みんな楽しんでくれて。

![[ALEXANDROS]・庄村聡泰 撮影=高田梓](https://spice.eplus.jp/images/U4qdsI0MTacGvSa9IaxNwW7Lv9yeJniBm3jYh5cuPO7wStyCkgr1fckZ1djgWvJa/)

[ALEXANDROS]・庄村聡泰 撮影=高田梓

──今後もやっていこうと思いました?

川上:これはどんどんやっていきたいなあと思った。自分たちで向こうに行って、ライブをやって、口コミで増やしていくことが必要なのかなって。それは日本でデビューした当時と同じで、みんな知らないんだから満員になるわけがなくて。満員でやってる景色、でかいところでやっている景色は、自分たちから掴みに行かないと。たとえばタイアップとかが付いて、偶然世界でそれに火がついて、一気に人気が出て、いきなりスタジアム満員の状態で行く――っていうのもあるかもしれないし、実際そういうアーティストもいるだろうし、全然いいんですけど。でもそれを待ってても意味ないし、どんどん自分たちから掴みに行かないとダメだと思ってて。

磯部:日本でもそれをやってきてないバンドなんで。

川上:そう、日本でもとにかくライブをやって、自分たちで掴んできたバンドだから。それにプロモーションとかが加わるのは素晴らしいことなんだけど、ただそれは、鬼に金棒だったら金棒の部分というか。バンドがしっかりしてないと、最終的には歴史に残るバンドにならないから。そこらへんは、向こうでライブやって痛感しましたね。楽しかったし、悔しかったし、もっと俺らはできるはずだって。日本で最初に感じた初期衝動を……今でも感じてますけど、それを向こうでも痛感して帰ってこれた、っていうのは、自分の中ですごい大きかった。今回行かなかったらこういう思いをすることはなかった、って考えると、このタイミングで行って本当によかったと思うし。

![[ALEXANDROS]・庄村聡泰 撮影=高田梓](https://spice.eplus.jp/images/vKMMTMbEYx0vSqbeTvYE6TlKIt5btUIgPpsBxeE4AeiuAVcWDPSZ0VfjSX41RjYx/)

[ALEXANDROS]・庄村聡泰 撮影=高田梓

──かつて路上ライブや下北沢のライブハウスで始めたことをもう一回やる的な?

磯部:そうですね。毎回そう思ってます。日本でもそういう気持ちはありますし、今回は偶然アメリカでしたけど、今後はもっといろんなとこに行きたいし。そうなった時に、それの繰り返しだと思うんですよね。そこで最後まで登りきる体力とメンタルは持ち合わせておかないとな、っていうのはあります。

庄村:体力は自信ありますしね(笑)。

──12月からは国内で、ライブハウスとアリーナを混ぜたツアーがありますが。

川上:ニュー・アルバムのツアーなので、その曲がメインのツアーになると思うんですけど。この前のZOZOマリンの時は、歴史を振り返るみたいなセットリストでしたけど、それでも漏れた曲があったんですよね。そういう最近やってなかった曲とか……アメリカでは久々に「涙がこぼれそう」をやったんですけど、そういうふうに昔の曲をひっぱり出して、さらにかっこよく磨いて、っていうこともしたいし。ニュー・アルバム+ベスト・アルバム的なセットリストを作れればいいな、と、僕の中ではたくらんでます。

──ニュー・アルバムの曲は全部やる?

川上:やりますね。二回やるかもしれない(笑)。

取材・文=兵庫慎司 撮影=高田梓

![[ALEXANDROS] 撮影=高田梓](https://spice.eplus.jp/images/pQBeqJEKtCxrHo1Zm5LyuWyPz4WU4nb9bWBkR4Ncw1IplvrpUhYq0hYp8upSG7pq/)

[ALEXANDROS] 撮影=高田梓

リリース情報

発売中

通常盤

UPCH-7471 ¥6,800(税抜)+税

【初回限定盤B】<CD+DVD(VIP PARTY 2018 at ZOZO MARINE STADIUM)>

UPCH-7472 ¥5,800(税抜)+税

【完全生産限定盤】

<CD+T-shirt(Free Size)+ USA Recording Document DVD + Rare Tracks & Demo CD>

UPCH-7470 ¥8,800(税抜)+税

【通常盤】<CD>UPCH-2180 ¥3,000(税抜)+税

※初回限定盤A・Bの収録内容は同一となります