Mr.Childrenの“すべての重力に対峙する”と銘打ったツアー、東京ドーム公演を振り返る

Mr.Children 撮影=渡部 伸

『Mr.Children Dome Tour 2019 “Against All GRAVITY”』 2019.5.20 東京ドーム

「東京ドーム、広いけれど、大丈夫です。僕ら、イチロー選手のレーザービーム以上のスピードと威力で遠くまで届けるから、ビシッと受け取ってよ!」

そんな桜井和寿の言葉がこの日の公演の特徴を的確に表していた。ドームという巨大な空間でありながら、ステージと客席との距離を感じさせないライブとなったからだ。彼らの歌がすぐそばにあるという感覚が最初から最後まで途切れることなく持続した。身近な歌と壮大な演出が両立していた。これって、イチロー選手がホームランかというような大飛球をジャンピング・キャッチし、レーザービームによって、3塁ランナーをホームで刺すくらい、すごいことなのではないだろうか。

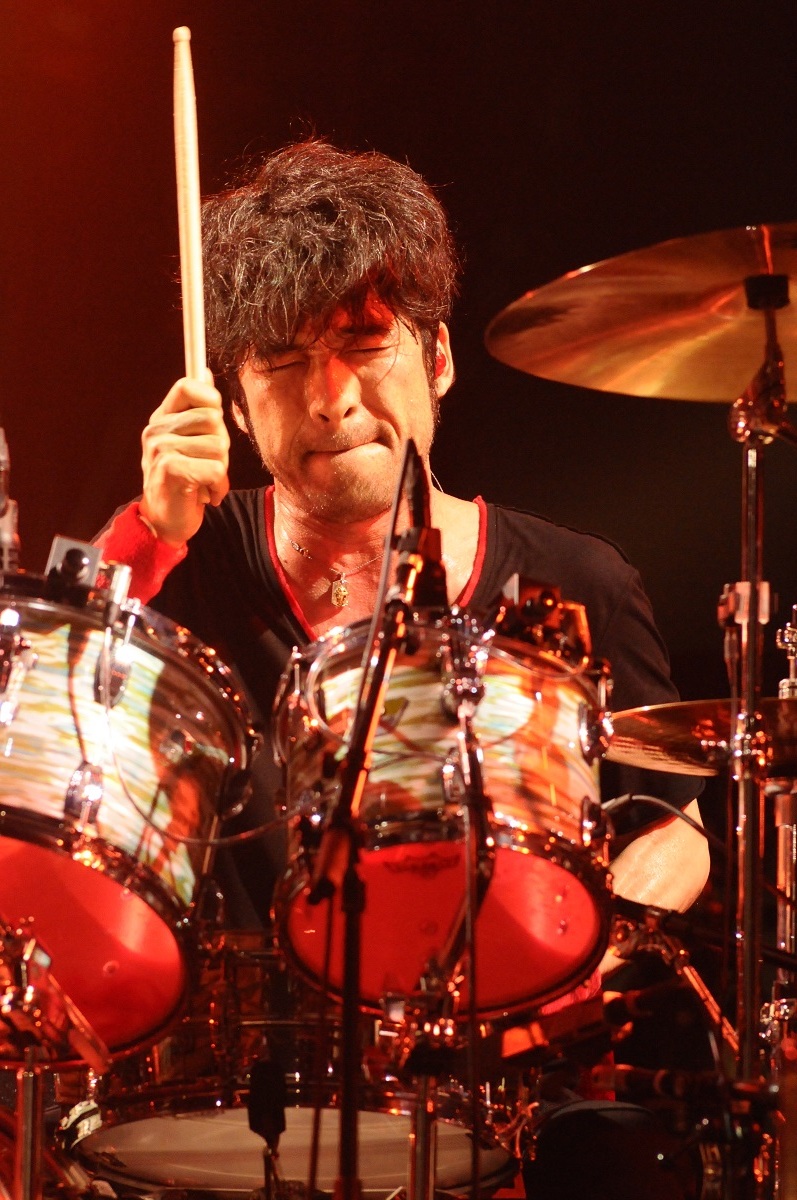

『Mr.Children Dome Tour 2019 “Against All GRAVITY”』7本目、東京ドームの2日目。昨年10月から今年2月にかけて行われた『Mr.Children Tour 2018-19 重力と呼吸』と同様に、メンバーは桜井和寿(Vo)、田原健一(Gt)、中川敬輔(B)、鈴木英哉(Dr)というMr.Childrenの4人に加えて、SUNNY(Key/Cho/Gt)、世武裕子(Key/Cho)という6人編成。前回のツアーのアンコール・ラストで演奏された「Your Song」がオープニング曲になっていたのも象徴的だった。前のツアーの先にある景色を見せてくれるステージとなったからだ。

Mr.Children 撮影=渡部 伸

田原の透明感のあるギターでのオープニング。ダイナミックなバンドサウンドが展開されて、桜井が花道を走り、中間部に立って歌い始めた瞬間に、会場内にとてつもないエネルギーが渦巻いていった。その熱気の渦の成分は感動、歓喜、熱狂、興奮、驚きなどなど。「さあ、一緒に。ちょうだい!」と桜井が促すと、待ち構えていた観客たちが歌い出す。ライブが進行していく過程で少しずつ距離を縮めていくのではない。いきなり歌が至近距離にグッと寄ってきた。わずか数十秒でこれだけ濃密なる空間を作り上げられるところに、ライブバンドとしての彼らのすごさが表れているのではないだろうか。バンドサウンドはさらに磨きがかかっていた。Mr.Childrenの奏でる歌がこんなにも近くで鳴り響いていると感じるのはなぜか。不特定多数に向けて演奏しているのではなく、ひとりひとりの“君”に向けて歌い、演奏しているからだろう。これこそまさに「Your Song」。Mr.Childrenの歌はすでにこの時点で5万人の“君”の歌になっていた。

Mr.Children 撮影=渡部 伸

アリーナからドームへと規模が大きくなるのに伴って、セットも大掛かりになっていた。ステージの背後には可動式の9面のLEDスクリーンが設置されていて、曲によって、様々な映像が様々なサイズで映し出されていく。ステージ中央からセンターステージへと伸びる花道は床もLEDスクリーンになっていた。高い位置から観る人、横から観る人、多様なアングルでの鑑賞を考慮に入れたセットなのだ。選曲も演出同様に様々なニーズに対応するものとなっていた。前のツアーが最新アルバム『重力と呼吸』を軸として構成されていたのに対して、今回は最新作の曲をポイントポイントに置きながらも、代表曲、人気曲、久々の曲をバランス良く配置したセットリストになっていた。おそらくバンドは観客が喜んだり、驚いたりする顔を想像しながら選曲していたのではないだろうか。映像も照明も素晴らしかったが、Mr.Childrenのライブにおける最大の強みは楽曲だろう。誰もが知ってる名曲がたくさんある。いつも口ずさんでいる曲がこれでもかと演奏される。

「Starting Over」、「himawari」、「everybody goes -秩序のない現代にドロップキック-」などなど、1曲演奏されるたびに大きな喜びの声が起こった。最近の曲はもちろん、以前からある曲が新鮮に響いてきたのは、歌の中にリアルタイムの感情や意志までもが封じ込められていたからだろう。「Starting Over」での<また何かが始まるんだ>というフレーズからは、今の瞬間の胸の高まりまでもが伝わってくる気がした。ネオンの映像が映し出される中での「everybody goes -秩序のない現代にドロップキック-」は令和という時代へのドロップキックへと更新されていると感じた。時代が変わったって、ドロップキックしたいことはなくならない。Mr.Childrenの音楽は、誰でもが口ずさめる良質なポップスとしての普遍性とともに、時代と対峙していくロックとしての同時代性を兼ね備えているからこそ、鮮度が落ちないのだろう。

Mr.Children 撮影=渡部 伸

「令和に変わりました。平成のヒット曲を。もう一回もう一回」という桜井の紹介に大歓声と拍手が起こる。Mr.Childrenの平成のヒット曲は何十曲もあるが、“もう一回”というヒントにおそらく5万人が同時にピンと来たのではないだろうか。ほとんど全員正解状態で、イントロが鳴り響いた瞬間に、ハンドクラップが起こった。もちろん演奏されたのは「HANABI」だ。桜井はアコギを弾きながらの歌。ここでも5万人が一緒に歌っていた。ステージの後ろの大きな可動式モニターには色とりどりの光の粒の映像が映し出されていく。夜空にあがる花火ならぬ、映像での光の花にハッとさせられた。ドーム内はすでにフィナーレのような高揚感に包まれている。桜井の温かな歌声によって、5万人を抱擁していくかのようだったのは「Sign」だ。この曲には<時間の美しさと残酷さを知る>という一節があるが、この日は時間の美しさが際立っていた。

「ツアー・タイトルはすべての重力に対峙するという意味です。でも単なる重力を指しているのではありません。今僕らが直面する“GRAVITY”とは時間です。楽しい時間は永遠には続きません。でもたまに奇跡的に心の中に永遠に刻まれるんじゃないかという一瞬がある。そんな一瞬を1つでも2つでも10個でも100個でも、みなさんと作っていけたら」と桜井のMC。さらには「変わったほうがいいものと変わらないほうがいいものがあると思うんですが、我々Mr.Childrenは自問自答しながら、この曲を演奏したいと思います」という言葉に続いて、桜井がアコギを弾きながら演奏したのは「名もなき詩」だった。まるで話しかけるようなさりげなさと気ままさが歌を解き放っていく。鈴木が桜井の歌に合わせてフリを付けて踊ると、観客から笑いが起こった。そんな反応も歌に集中する妨げにならない。桜井の歌が懐の深さと柔軟さを持っているからだろう。サビからはバンドが入ってきて、歌の世界が立体的になっていった。バンドがさらに進化していると感じたのは、歌を共有する密度がさらに濃くなっていたからだ。力は抜けているのだが、思いはたっぷり詰まっている。5万人の観客も一緒に歌っている。バンドの演奏の高まりと連動して観客の歌声も熱を帯びていく。バンドと観客とがともに歌を共有し、ともに奏でていると表現したくなった。

Mr.Children 撮影=渡部 伸

中盤はメンバー4人が花道の先のセンターステージに移動しての演奏となった。桜井のパーソナルな歌声と世武のピアノとが印象的な「CANDY」、SUNNYの繊細かつ流麗なピアノで始まった「旅立ちの唄」などなど。どの曲もイントロが始まった瞬間にどよめきや悲鳴が起こる。こうした反応からは彼らの歌がいかに熱烈に待たれていたのかがよくわかる。これはMr.Childrenの音楽が観客の人生と深く関わってきていることの証しでもあるだろう。「僕の中で歌詞が一番好きなんだよという曲があるんです」という桜井のMCに続いて演奏されたのは「ロードムービー」。イントロが始まると、ひときわ大きな歓声が起こった。花道の床のLEDスクリーンに光の筋が映し出されていく。バイクに乗って、大都市の高速道路を駆け抜けたら、こんな光景と出会うのかも知れない。そう思わせるような映像が歌の世界に臨場感を与えていく。風通しのいい演奏が気持ちいい。<もう1つ次の未来へ>という歌詞のとおり、新たなる未来へと誘われていくような気分になった。

Mr.Children 撮影=渡部 伸

その後はエネルギッシュな曲でたたみかけていく展開。「さあ、行くぞ!」という桜井の声に続いて、観客が一緒に歌うというよりも一緒に雄叫びをあげるという表現がぴったりな「addiction」へ。花火があがり、会場内が一体となって揺れた「Dance Dance Dance」、中川のベースが獣の咆哮のように不穏な空気を撒き散らし、花道が階段状になって上昇して、桜井が高い位置へ移動しながらのパフォーマンスとなった「Monster」などなど、ドーム内にアグレッシブな空気が充満していく。ドーム内に太陽が昇っていくようだと感じたのは、幻想的な照明と世武のピアノが印象的だった「SUNRISE」。桜井のヒューマンな歌声もバンドの表情豊かな演奏も唯一無二の輝きを放っていた。1曲1曲が鮮やかな場面転換の役割を果たしていく。「Tomorrow never knows」ではひときわ大きなシンガロングとなって、ドームが大団円と言いたくなるような高揚感に包まれていった。だが、まだ終わりではない。何度も何度もクライマックスが訪れていく。

「いつもこのステージの上に立って思ってること。ここにいるみんなを音楽という乗り物に乗せて、悲しみやさみしさや退屈から出来るだけ遠い遠い場所に連れていきたいと願っています」という言葉に続いては「Prelude」。<Hey you>というフレーズが観客ひとりひとりの肩を軽く叩いていくかのようだった。気さくで率直な歌が自然に入ってくる。「もっと歌え!」と桜井が叫び、シンガロングが響き渡っていく。その歌声がさらに大きくなったのは「innocent world」だった。銀テープが舞っている。本編のラストは「海にて、心は裸になりたがる」。桜井が上手へ下手へ、走って客席をあおりながら歌い、中川の前にマイクを差し出したり、鈴木のほうを見て、両手を広げたりしている。中川と鈴木が力強いビートを生み出し、観客がハンドクラップで参加していく。MCの中で桜井が、Mr.Childrenを“全員がゴールを目指す少年サッカーチーム”に例えていたけれど、この日のこの瞬間、5万人が一斉に同じゴールを目指しているかのようだった。シュートが決まったかどうかは問題ではない。その足を振り抜いたかどうかだ。バンドの全力の演奏を観客が全力で受けとめていた。双方向の渾身のパワーが開放感と爽快感と一体感とが混ざり合った空間を生み出していた。

Mr.Children 撮影=渡部 伸

アンコールの1曲目は「SINGLES」。 桜井が花道で歌っていた。せつなさの背後から力強さが伝わってくるようなダイナミックなバンドの演奏がグッと深く入ってきた。ギター、ベース、ドラム、ピアノがアグレッシヴなグルーヴを生み出していく。続いての「World end」での前向きなパワーが詰まった歌と演奏に胸が熱くなった。これからも進み続けていくのだという今のMr.Childrenの意志が曲とともにガツンと伝わってきた気がした。バンドは進化しつづけている。彼らの演奏は常に更新され続けている。だが、常に前に進み続けていく意志と音楽に対する姿勢は変わらない。

「デビューして27年になろうというバンドのライブに、月曜日だというのに、足を運んで聴きに来てくれて、歌ってくれて、日本一幸せなバンドだと思っています。これ以上望んだらバチが当たるなって思うんですが、それでもまだ続けているのは、僕の中からいまだにメロディが生まれるから。せめてあと1曲、いや、謙虚すぎるかな。10曲以上、5万人の心をひとつに出来る曲を作って、また5万人を相手にライブをしたいと思っています。このツアーが終わったら、ロンドンにレコーディングしにいきます。また再会できることを願ってます」という桜井の言葉に続いて、最後に演奏されたのは「皮膚呼吸」だった。世武のピアノで始まって、桜井が柔らかな歌声で歌っていく。生命力あふれる歌と演奏が見事だった。彼らの奏でる歌の世界にすっぽり包まれていくような不思議な感覚を味わった。

Mr.Children 撮影=渡部 伸

終演直後、「最高の月曜日となりました」と桜井からの言葉があった。カーペンターズに「Rainy Days And Mondays」という名曲がある。雨の日と月曜日は憂鬱な気分になるというモチーフが描かれた曲なのだが、Mr.Childrenはこの日のステージによって、憂鬱を吹き飛ばして、ハッピーな月曜日を5万人に提供した。彼らは月曜日という重力から観客を解き放っていたのだ。Mr.Childrenの音楽がこんなにも長きに渡って、そしてこんなにも多くの人々に愛され続けているのは彼らの歌が“夢と希望”の存在を思い出させてくれるからだろう。と言っても、安易に夢や希望を歌ったりはしない。彼らの歌はそんなに甘くない。むしろほろ苦かったりする。彼らの歌がリアルに響くのは、現実を直視して嘘のない言葉で率直に歌っているから。“夢と希望”はすぐ消えそうになるが、あると信じ続ける限り、なくなりはしないことを彼らは様々な歌の中で、描いているのではないだろうか。

彼らの歌がいつの時代も頼もしい味方になってくれるのは、彼らの歌が答えを提示してくれるからではない。彼らの歌に答えは存在しない。彼らの歌は答えを探しつづける意志を描いている。問い続けること、進み続けること、戦い続けることのかけがえのなさを歌っている。答えがないから、探し続ける。それこそが人生というゲームの最大の醍醐味であることを、彼らの音楽が示してくれている。

取材・文=長谷川誠 撮影=渡部伸

Mr.Children 撮影=渡部 伸