ゆうめい『姿』開幕直前、稽古場レポート 両親の出会いから別れを描く新作に実父が出演

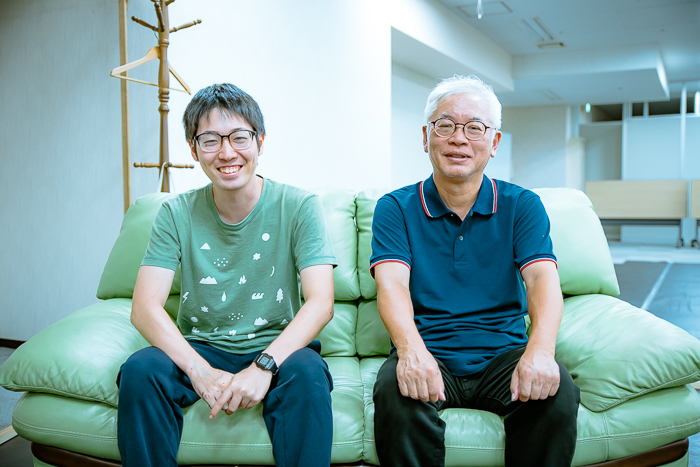

作・演出を手がける池田亮(ゆうめい)と池田の実父で俳優の五島ケンノ介

2019年10月4日(金)より三鷹市芸術センター星のホールにて上演される、ゆうめい『姿』。今年のMITAKA Next Sellectionのラストを飾る新作だ。これまでも実際の体験を深く掘り下げる手法で作品をつくってきたゆうめい。今作では、脚本・演出を手掛ける池田亮本人の父と母の出会い、結婚、そして別れまでを描く。ゆうめいのメンバーを始め、個性豊かな出演者の顔ぶれはさることながら、父役として池田の実父である五島ケンノ介が出演することも見どころのひとつだ。本番が1週間後に迫った稽古場をレポートする。

1つの家族における追憶、それに導かれる作品

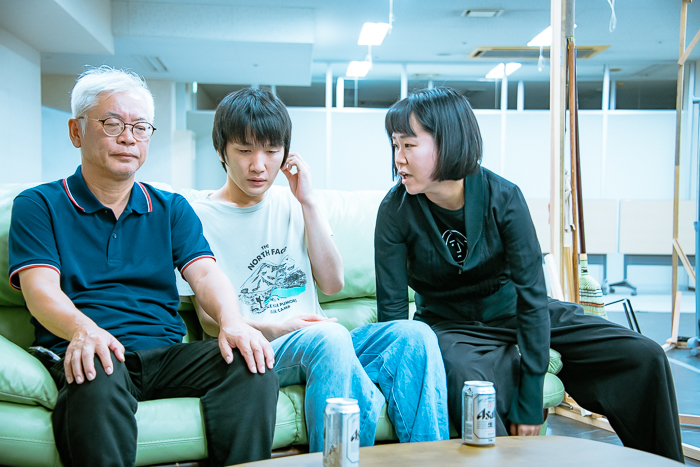

親子役を演じる五島ケンノ介と中村亮太(天ぷら銀河)

左から五島ケンノ介、中村亮太(天ぷら銀河)、児玉磨利(エンニュイ)、森谷ふみ(ニッポンの河川)、矢野昌幸

リビングに続く扉を開けるような自然な流れで、父子のシーンから稽古は始まった。父と子が、杯を交わしながら、テレビを見ている。

「放送おめでとう」

テレビの中では、子が脚本を手がけたアニメが放送されている。これも、池田の実体験なのだろうか。つい、そんなことを想像してしまう。

恥ずかしいような、形になった仕事を前にやっぱり嬉しいような。子を演じる中村亮太(天ぷら銀河)の、親といる時ならではな、“子ども”の表情がわずかに名残る横顔が印象的だ。

「離婚は平気か?」と訊ねる父。「テレビ見よう」と話を変える子。そこに母(高野ゆらこ)が帰ってくる。シーンは家族の風景へと変わる。

「この時、後ろにいる母をもう少し気にしてるんじゃないかな。着替えている音や動きも気にかけつつ話すみたいな…」

「お母さんが2人に絡む時、もう若干、仕事モードが残ってるバージョンも見てみていいですか?」

佇まいや所作、家族間の距離感に細やかな演出が入る。感情の動きによって、わずかながらも確りと変化が宿る、どれもが大切なところだ。

田中祐希(ゆうめい)

少し引いたところから全体の様子を見ながら、稽古場をリードしているのは、ゆうめいのメンバーである田中祐希。入念にセリフにチェックを入れながらも、面白い場面では誰よりも大声で笑う。素直な反応に稽古場の温度が上がる。

写真中央高野ゆらこ

中でも、家族3人のシーンでは、返す度にそこかしこから笑い声が漏れた。母の性格や家族間のパワーバランスを、身体をフルに使ってありありと表現する高野ゆらこだ。

「どう思いますか?」

池田が訊ね、演者が意見を答えるという場面が幾度もあった。

「この場面の母は、2人だけで楽しんでいる感じが嫌っていうか、寂しい。違うな、なんか結託感にイライラする?そんな気持ちなんじゃないかな」

役者陣も積極的に“追憶”に加わっていく。

テレビの中では、母に寄り添う子とそれを嬉しそうに眺める母のキャラクターが親子仲睦まじく寄り添っている。森谷ふみ(ニッポンの河川)と児玉磨利(エンニュイ)だ。その2人の様子が愛らしくコミカルな分だけ、笑いに誘われながらも、現実とのコントラストに胸がざわざわとする象徴的なシーンだ。

遡る時代、人が人を思い出すということ

写真中央石倉来輝(ままごと)

父と母の出会いに遡るシーンでは、若かりし父を演じる石倉来輝(ままごと)の初々しい声色、懐かしい心が滲むその語りで、昔のアルバムをめくるように時間が緩く流れる。若かりし母(児玉磨利)の佇まいもまた、その1枚の光景にそっと色を添えている。

矢野昌幸と森谷ふみが歌を歌うシーン。時間を旅するように歌詞を辿るその響きに、夫婦・家族のその中に、いくつもの時代が流れていることが知らされる。

シームレスな美術が追い打ちをかけるように、観ている者を記憶の世界へ誘う。音響と照明と衣裳は、果たしてここにどんな色をつけていくのだろう。劇場でまたぐっと変わるであろうその様を想像する。

黒澤多生(青年団)

稽古がひと段落をついた頃、2人のキャストが合流し、全員が稽古場に揃った。舞台監督を兼任する黒澤多生(青年団)と、残るゆうめいのメンバーである小松大二郎。黒澤は、ゆうめいの過去作品とリンクする役として登場する。

小松大二郎(ゆうめい)

小松は、田中とともに、物語に関わる多数の役を担うという。2人のシーンは見られなかったが、物語にどう関わっていくのかが気になるところだ。

こんな一幕があった。リビングで母になじられる子の膝にそっと父が手を添える。台本にはなかったようだ。

「(池田の演出に)基本的には従っています」と言う五島の、極めて自然なアドリブだった。

「お父さんが膝叩いたの、良かった」と頷く出演者たち。そこに、「ゆうめい」が大切にしていることが凝縮しているように思えた。『姿』の座組だからこそ生まれた何かを垣間見た気がした。

人が人を思い出すように、人が人の気持ちを思い返すように、人間関係が幾重にも重なって描かれていく。

1つの出来事に対して、人はどう思うのか。

左から矢野昌幸、高野ゆらこ

”追憶”とは、出来事ではなく、その“気持ち”を「探る」ことなのかもしれない。それを通して、見えなかった側の世界を知ろうとする。そんなまなざしの溢れた稽古場で、ふと池田が創作ノートに綴った言葉を思い出す。

「多分こうだ」と今まで決めつけていたものを掘り下げて、自分の想像だけでは終わらない話をしたい。

自分と他者の「多分」の中には何が含まれているのだろうと考える。

『姿』

ここから見えているものが、その“姿”? 本当にそれが全て?

そう、たずねられているような気持ちになった。タイトルに込めた想いを池田に尋ねようとして、ふと、「ゆうめい」の命名の由来を思い出す。

夕と明。人生が暗くなることから明るくなるまで。そして、「ゆうめい」という響きから「有名」と連想してしまうことを含んで、「物事には、別の本意が存在するかも」という意味が込められていること。

この出来事はどう演出したら「自然に見えるのか」ではなく、人が人の(そして、それは時として自分の)「気持ちに立ち返ること」で人間模様を紡いでいく。

ここから物語はどう続いていくのだろう。そこにどんな気持ちの重なりが見えるのだろうか。この丁寧な空間の中にもう少しいたい気持ちをぐっとこらえながら、これは、劇場で初めて、自分自身で確かめることなのだと思った。

池田亮×五島ケンノ介 10分間インタビュー

合間に見えた親子の素顔—父が父を演じるということー

──五島さんは今作以前にもゆうめいに参加されていますよね。そもそも一緒に演劇をやるようになったきっかけは?

五島 「定年したら一緒にやりたいね」って言ってたんです。息子が演劇をやり出したら、この子がやる芝居に出てみたいなと思って。それで、去年くらいからかな、俳優を始めたんです。

池田 もともと、父とは距離感が近かったんです。母ちゃんが怖くて、父ちゃんに近づくみたいな…(笑)。

五島 すごく仲いいですよ。プライベートでは、ベラベラ喋ってる。おい酒飲むぞ、カラオケ行くぞって。文句もばんばん言うしね。でも、舞台の上になると逆になる感じ。

──なるほど! そして、今回は夫婦、そして家族の話です。実の親子で家族の実話を元にしたお話をやるってどういう心持ちですか?

池田 演出している時は他の方と大差なく、対俳優として接しています。でも、ふと我に返った時に、「あれ、自分の父親がなんで舞台にいるんだろう」って(笑)。プライベートとパブリックが入れ混ざった感じ。でも、ドキュメンタリーとはまた違って、どちらかというと、現実に踏み込んでいく感じです。

五島 自分を演じるって難しいですよ。どうしても、客観視できないところがあるから。こんなに難しいことはないなって。

池田 そうですね。でも、稽古場では僕が言うようにやってくれますね。事実を元にしている分、「本当はこの時はこういうだったんだ」ってことももちろんあるんですけど。

五島 基本的には何も言わない。彼の演出に従います。「あれはそうじゃない」って言い出したら演劇じゃなくなるから。

池田 でも、実家に帰ったりしたときに「あれ、本当はね」って始まることも…(笑)。

五島 プライベートではさ、ほら、ちょっとくらいは言っとかないとね(笑)。

──でも、取材をベースに作品作りに取り組まれる池田さんにとっては、その本音も重要だったりするんじゃないですか?

池田 それはまさにそうです。取材して本を作って、稽古中に新たに分かることもあるので、さらに取材をしているような感覚になります。お母さんも出てくるので、一応本をラインで送ったりするんですけど、添削のような長い返信が来ることもあります。

五島 (笑)。

池田 父ちゃんが出てくれることも含めて、すごく個人的なことをやっているんだけど、楽しんで見てもらえるんじゃないかって今は思っています。自分の体験だけど、いろんな人にも引っかかる部分はあるんじゃないかなと思っています。

五島 懐かしいエピソードも所々ありますね。でも、何より共演者の方がそれぞれみなさん素晴らしいので、是非、そこを観て欲しいですね。演劇として純粋に楽しんでいただけると思います。

取材・文/丘田ミイ子 写真/塚田史香

profile

【ゆうめい】 池田亮、田中祐希、小松大二郎、田中涼子、黒澤たけるの5人から成る。テーマは、どこでも見かけそうな生々しい人々による「なさそうだけどあったこと」。メンバーそれぞれがダンサーやアニメーション作家としての顔も持ち、舞台の演出や出演に限らず、TVアニメ脚本、美術制作、映像ディレクションなどを手がける。NHK EテレやTOKYO MX等でも幅広い活動で活躍中。

写真/川喜田茉莉

公演情報