立川志の太郎が振り返る、落語会特別編『真景累ヶ淵』ひと粒の雪に重ねたイメージとは?

立川志の太郎「落語会・特別編 真景累ヶ淵」より (C)takashi07photos

立川志の輔の六番弟子、立川志の太郎が、今年9月に「落語会・特別編 真景累ヶ淵」を千本桜ホール(東京)で開催した。『真景累ヶ淵』は、近代落語の祖・三遊亭圓朝の代表作のひとつだ。全7話のいわゆる“大ネタ”を、志の太郎は、二部構成の落語会で披露する。二部構成といっても、落語だけをするわけではない。落語会の前半は作品概要と1話、2話の解説、後半に、3話目『豊志賀の死』を披露した。

立川志の太郎による『真景累ヶ淵』の特別公演が行われた(2021年は終了しました)

このスタイルに、師匠の志の輔がライフワークとする「志の輔らくご『牡丹燈籠』」を思い起こす方は多いはず。プレゼンのような解説と、落語の大ネタという組み合わせから、師匠・志の輔の『大忠臣蔵』を思い出す方もいるだろう。

「丸パクリでございます。何が悪いのでしょう。私は立川志の輔の弟子なんです!」

公演で、志の太郎は、冗談混じりに胸をはって笑いを誘い、師匠のスタイルを継承しつつオリジナリティも発揮した。配信公演の模様を、志の太郎へのインタビューとともに振り返る。『真景累ヶ淵』の魅力とは。それに挑む思いとは。

■怖さの根本に、人間の感情

圓朝の『真景累ヶ淵』は、江戸時代、実話をもとに出版された『死霊解脱物語聞書』に着想を得て創作された怪談噺だ。親の代からはじまった因縁因果に、非業の死を遂げた豊志賀という女性の怨念が重なる。この噺に興味をもったきっかけを、志の太郎は次のように語る。

「はじめは薄気味悪い、救いのない噺だとしか思えませんでした。でも、ある時お客さまから、『この噺をきいて号泣した。あんなに切ない話はない』と言われたんです。どういうことだろうと別の視点を探しながら聞き直したところ、なるほど……と」

変化したのは「怖さの捉え方」だという。

「今の時代は特に、“怖い”というと、猟奇的であったりグロテスクであったりするような、視覚的な怖さをイメージされがちです。もちろん『真景累ヶ淵』にも、殺しの描写は出てきます。けれども、この噺の中で一番恐ろしいのは人の感情の歪みなんですね。そこからくる怨念、恨み、つらみ、妬み。恐ろしいものの根本にあるのは、人間の負の感情だと気づかされたんです。そして、どうしてもやりたいと思うようになりました」

落語家が高座にかけるネタとして惹かれたのか。ひとりの人間として物語に惹かれたのだろうか。

「正しい考え方かどうか分かりませんが、たとえ不幸な方向であっても、自分が決して生きることがないであろう生き方に、惹かれることがある気がします。僕は36年生きてきた中で、ものすごく辛い経験もしましたし、修業で大変なこともありました。けれど、それとは比較にならない陰惨さがこの噺にはあります。自分が本当に幸せだなと思えると同時に、決して自分には歩むことができないからこその憧れから来るものがあると思っています」

■『宗悦殺し』から『豊志賀の死』まで

落語会は、会場と配信で行われた。これに先駆けて志の太郎は、台東区谷中にある圓朝のお墓をお参りし、会場には盛り塩も用意をしたという。そして迎えた当日は台風が直撃。志の太郎はその不運もマクラでネタに、笑いを誘っていた。

(C)takashi07photos

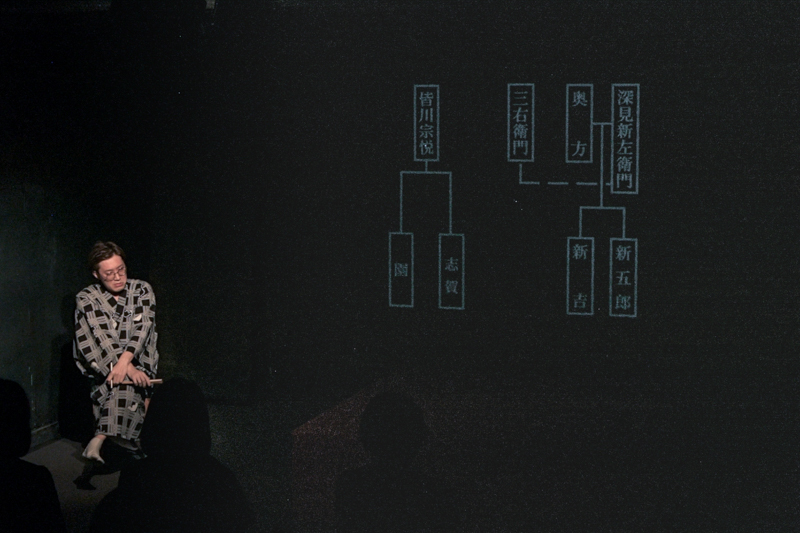

第一部は、『真景累ヶ淵』の概要の解説だ。落語家が座布団に座ることなくスクリーンを活用して、登場人物の関係を説明する。プロジェクターが映し出した名前は「新吉」。主人公となる人物だ。志の太郎の話にあわせ、人物相関図は広がっていく。発端の『宗悦殺し』にはじまり、時には解説に笑いをまじえ、『深見新五郎』のエピソードまで。終わる頃には、「新吉」ひとりではじまった相関図が、スクリーンいっぱいに枝を伸ばしていた。

(C)takashi07photos

仲入りをはさんで第二部。志の太郎が高座に上がり『豊志賀の死』を落語で聞かせる。

(C)takashi07photos

母と息子ほどに年の離れた豊志賀と新吉には、親の代からの因縁がある。解説をみた我々はそれを知るが、本人たちは何も知らないまま出会うことになる。距離が近づく過程は丁寧に、関係が深まる夜はじっくりと艶っぽく、一気にぐっと勢いをもたせ、仲睦まじい時間はコミカルに。志の太郎の語りが、さまざまな角度から緩急をつけて2人の関係性を描き出す。

お久が登場すると、ふたりの幸せに影が落ちる。豊志賀の顔に腫れ物ができ、面体を崩すほどに悪く広がって……。3人がそれぞれ魅力的に、適度な距離感で語られるので、豊志賀の嫉妬心にも、新吉の苛立ちにも、お久と新吉の心が近づく流れにも不自然がない。

(C)takashi07photos

誰に悪意があったわけでもないけれど、豊志賀と新吉の関係は捩れていく。それだけに豊志賀が心を病んでいく過程のどうしようもなさをリアルに感じることができた。くすぐりの軽快さ、怪談噺ならではのおどろおどろしさもありつつ、物語は第3話のクライマックスへ。

■重要な場面は劇中劇で

志の太郎が、落語として口演したのは3話目だけ。しかし振り返ると、1話目、2話目も通して聞いたかのように人物たちの声や表情が蘇る。

「前半の解説においても、重要な場面は劇中劇のようにお見せしたいと考えました。たしかに『頭にきて、宗悦を斬っちゃったんです』と言えば説明はつきますが、あえて、そうはせずに台詞で再現して。本来はすべて落語でやるものです(笑)。でも重い噺ですし、人間関係も複雑。お客様がついてこられるだろうか。どうしようか。そう考えた時に、『人物相関図』をつかった解説と落語というスタイルで、落語会をやる人がすぐそばにいました。それが師匠の志の輔です」

(C)takashi07photos

志の輔の『怪談 牡丹灯籠』は2006年にはじまった。いまもなお、が即完売する人気の公演だ。

「今から15年も前の落語界で、あのスタイルを考えつき、お客さんに伝わる形で確立されたんです。あらためて、うちの師匠・志の輔は本当にすごいと思います。ふつうの落語家では思いつきません。もちろん人物相関図自体は、誰のものでもありませんし、お芝居で用いられることもあります。けれども落語にとり入れたスタイルは、志の輔の弟子が受け継ぐものだと思っています」

■自分の会ですから! のアイデアとこだわり

『豊志賀の死』の最後には、志の太郎のオリジナルのアイデアを見ることができる。

「第3話で豊志賀が死に、その後、新吉とお久は下総羽生村へ向かいます。第4話『勘蔵の死』の冒頭にあたる、道行の場面です」

第3話に、道行を付け加えること自体は珍しくない。しかし志の太郎は、そこで独自の景色をみせる。

「僕はこの噺を、圓朝全集から覚えました。道行は、夜で天気は悪かったものの、雪は降っていません。けれども、僕は雪を降らせました。何かしらで豊志賀の気持ちを表したかったんです。それが雷でも雨でもなく雪でした。空から降ってきた一粒の雪が、お久の右頬につき、涙のようにすっと流れて解けていく。その一粒の雪に、死んだ豊志賀の切なさと冷たさ、顔にプッとできたできものを重ねました。鳴り物で雪の合方を流したり、鎌を振り下ろす場面ではツケ打ちを入れたりと……。あのシーンは雪のアイデアをきっかけに、自分の中で一気にイメージが膨らみました。そして会場限定ではありましたが、終演後にエンドロールをプロジェクターで流す。これも随分前から構想にありましたね」

(C)takashi07photos

豊志賀がお久とオーバーラップし、“やっぱり不実な男だね”と迫るまでを、途切れ目なく聞かせた。志の太郎の持ち前の芸の明るさが、本作の闇とのギャップによって一際強い影を落とした瞬間でもあった。白く積もり始めた雪の原に鮮血が広がるイメージは、凄惨だが陰鬱ではない不思議な余韻を残していた。

■1年たてば丁度良い感じ

入門して12年の二つ目。配信公演の中では「この会を真打昇進への足がかりにしたい」と気合いを感じるコメントもあった。今後の展望について訊いた。

「自分の落語には、自信があり真剣に取り組んでいます。ただ、自信があっても知名度や集客力がまだまだ。これは本当に難しいですよね。今回の公演は、コロナ禍の真っただ中に開催されたこともありますが、告知をしても予約が入らないこと! 焦りましたね(笑)。当日までには昼夜完売となりましたが、もっともっと多くの人に届けたいという思いが強いです。メディアに出て爆発的に、といったことでもない限り、真打昇進、集客や知名度の辺りも牛歩だとは思いますが、私の名前でお客様をより集められるようになることが、これからの課題です。そんな中、今回はお友だちを連れてきてくださったお客様が多かったです。欠かさず来てくれる常連のお客様、そして20代30代のお客様も多くいらっしゃいました。本当にありがたく、とても嬉しかったです。そのようなお客様をこれからもずっと大切にしていきたいです」

将来的には『怪談 牡丹灯籠』への挑戦も考えているのだろうか。期待を込めて訊ねると、「それは考えていません」と笑って首を横にふる。

「やりたいのは『真景累ヶ淵』なので。今回は、有名な3話目までをやりました。続きの4話目から7話目も、いずれご披露したいです。そして、さらにいつか、昼夜通しで1話目から7話目までをお聞かせするような機会を、作られたらいいですね。ただし今回の内容も、1年経てば皆さんの中で、丁度よい感じで記憶が曖昧になり、誰がどうだったかグズグズになられることと思います。来年もまた『豊志賀の死』までをやらせていただく可能性はあります!」

志の太郎のライフワークとなりうる特別公演だ。ブラッシュアップを経た次の機会も楽しみに待ちたい。

写真=(C)takashi07photos 取材・文=塚田史香