素肌の、そのまた奥まで描き出す才能 30年ぶりの回顧展『エゴン・シーレ展』レポート

『レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才』 エゴン・シーレ《ほおずきの実のある自画像》1912年 レオポルド美術館

『レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才』が、2023年1月26日(木)から4月9日(日)まで、東京都美術館にて開催されている。

28歳の若さで世を去った、世紀末ウィーンの画家エゴン・シーレ。人気の高さに反して、日本では30年ぶりの回顧展となるので「やっと見られる!」という人も多いのではないだろうか。本展では“シーレの殿堂”と称されるウィーンのレオポルド美術館の協力のもと、シーレによる油彩、ドローイングら計50点が集結。会場で直に向き合うシーレ作品には、画集をめくるだけではきっと感受しきれない、魂の震えが込められている。さっそく、その見どころを辿っていこう。

※以下、記載がない限り所蔵はレオポルド美術館

会場エントランス、右は美術アカデミー入学時のシーレ(16歳)

表れっぱなしの頭角

左:《イタリアの農民》、右:《毛皮の襟巻をした芸術家の母(マリー・シーレ)の肖像》ともにエゴン・シーレ 1907年

本展は全14章で構成され、作品はおおむね年代順に並んでいる。それにしても、展示冒頭で見られるシーレ母の肖像は、いきなりの衝撃である。弱冠16歳とは思えない描写力だ。シーレの才能は初等教育の間に見出され、彼は学年最年少の特別扱いでウィーンの美術アカデミーに入学した。

エゴン・シーレ《レオポルト・ツィハチェックの肖像》1907年 豊田氏美術館蔵

シーレの父の死後、後見人として面倒を見ていた叔父の肖像。ポーズもライティングもばっちりの、文句なしのダンディである。アカデミーに通わせてもらう経済的後ろ盾である叔父さんを、徹底的に格好よく描こうという画家の戦略が見え隠れするようだ。

ウィーンに咲いた分離派の花

展示風景

1897年のウィーンでは、既存のアカデミックな価値観に反旗を翻し、新しいアートを大衆に知らしめんとする芸術家グループ「ウィーン分離派」が生まれた。中心となったのは画家クリムト。そのスローガンは“時代にはその時代の芸術を、芸術に自由を”である。

左:アルフレート・ロラー《「第14回ウィーン分離派展」ポスター》1902年

とはいえ「ウィーン分離派」自体に革新的な絵画理論や様式があったわけではなく、初期はイギリス〜フランス発の新動向「アール・ヌーヴォー」の国内への紹介係といった側面が大きい。ドイツ風に「ユーゲントシュティル(青春様式)」、また「セセッションシュティル(分離派様式)」とも呼ばれるので混乱するが、要は優雅なくねくね、うねうねである。

「分離派展」のポスターでは回を重ねるごとに趣向を凝らしたグラフィックデザインが登場し、数々のポスターがウィーンの都市景観に新しい風を吹き込んだ。本展では6枚ほど「分離派展」のポスターが展示されているが、“SECESSION(分離派)”の文字を自由に飛躍させたデザインたちは圧巻だ。アーティストの創意工夫が、オシャレすぎてもはや大喜利のようになっているのでぜひ注目を。

エゴン・シーレ《装飾的な背景の前に置かれた様式化された花》1908年

そんな「ウィーン分離派」から、主にクリムトから、画壇デビューしたての頃のシーレは大きく影響を受けている。例えば《装飾的な背景の前に置かれた様式化された花》では、金色の背景や、分離派の面々が好んだ正方形のキャンバスを使っているところに、彼らからの明らかな影響が見られる。

エゴン・シーレ《菊》1910年

隣にもう一点、花を描いた作品が並んでいる。ぱっと見て花火かと思ったら、《菊》という作品だった。咲き誇る満開の花ではなく、少し萎びて、枯れかけている菊の姿に、シーレの描く痩せこけた人体が重なる。赤みを帯びた暗色の背景が不気味な奥行きを感じさせる、目の離せない一枚だ。

シーレだけではないんです

本展では、シーレと同時代に活躍したオーストリアの画家たちも積極的に紹介されている。特に見応えがあるのは、第6章「リヒャルト・ゲルストル 表現主義の先駆者」で登場するゲルストルだ。

リヒャルト・ゲルストル《田舎の二人》1908年

ゲルストルはクリムトやシーレに比べてあまり知られていない画家だが、今回はその熱い筆遣いを間近で鑑賞できるチャンスだ。ムンクを思わせる雰囲気の《田舎の二人》では、女性の顔や両腕はもはやカタチを成しておらず、画家が自然の“再現”を捨てて“表現”に専念しているのが分かる。当時ウィーンでこんな描き方をする画家はまだ誰も現れていなかったのだから、ゲルストルの先進性には大いに注目すべきだろう。なお彼は25歳の若さで命を絶ったうえ、死の前に自分の作品を焼いてしまったため、現存する作品は少ない。

ほか、第10章でフィーチャーされるココシュカの作品も見逃せない。シーレより4歳年上で、お互いを同世代のライバルと目しあっていたであろう、ココシュカ。写真でご紹介できないのが残念だが、彼自身が執筆・主催した演劇のポスター《ピエタ(「クンストシャウ、サマーシアター」の演目、「殺人者、女たちの希望」のポスター)》は必見である。展覧会場の片隅の野外劇場で上演されたこの芝居が、難解さと攻撃性のあまり来場者の大顰蹙を買った……というのは世紀末ウィーンの伝説的な一コマだが、ポスターにもその凶暴さのかけらを見てとることができる。

左:《テレーズ・クロネスの家》、中央《自転車に乗る人のいる郊外の風景》、右《ハイリゲンシュタットの聖ミヒャエル教会》すべてカール・モル 1902年

そしてもうひとり、本展で初めて出会えた印象的な画家がモルだ。日本の浮世絵に影響を受けたという彼の多色木版画は、寡黙ながら非常にスタイリッシュ! 隣で見ていた鑑賞者が「いいねえ」と独り言を漏らしているのが聞こえ、心中で「ですよねえ」と深く頷いてしまった。さらに木版画のほか、彼が風景を描いた美しい油彩作品も展示されているので併せて注目してみてほしい。

魂の内側を見つめて

本展最大の見どころである、シーレの代表作《ほおずきの実のある自画像》は、第7章で鑑賞者を待っている。「なんだ、来たのか」とでも言いたげにこちらを見据える、22歳の強気な自画像だ。実際に見るとけっこう小さい。レオポルド美術館にはこの作品と対になる恋人の肖像《ワリー・ノイツェルの肖像》も所蔵されているが、今回はシーレ単体での来日である(展覧会図録には参考として対になった状態でも載っているので、気になる方はチェックを)。シーレと一対一の対話を楽しもう。

エゴン・シーレ《ほおずきの実のある自画像》1912年

観賞用と思われる赤いほおずきが西洋絵画に描かれることはちょっと珍しいと思うのだが、改めてほおずきを観察してみると、エッジの立った形態や透けた葉脈などはシーレのイメージにぴったりかもしれない。ちなみに、ほおずきの花言葉は、膨らんだ袋の中身が意外と小さいことから“ごまかし”だという。

エゴン・シーレ《叙情詩人(自画像)》1911年

正方形のキャンバスに窮屈そうな体勢で収まるシーレ。自我の容れ物である自身の身体や、性への強い関心はシーレの画業を貫くメインテーマであり、裸の自画像や、ときには行為の最中の自画像も多く描いている。この《抒情詩人(自画像)》も濃厚な性の気配が漂う一枚だ。剥き出しになったヘソや下半身の、罪のない朱色につい目がいってしまう。

展示風景

そして、圧倒的な存在感を放つのが第9章「エゴン・シーレ 風景画」で見られる《吹き荒れる風の中の秋の木(冬の木)》だ。前に立つと、風の吹きすさぶ荒野に立たされているような、強烈な寂しさに駆られる。曇り空を背にして立つ、痩せて歪んだ一本の木。助けを求めるように四方に伸ばした細枝で、キャンバス全体にヒビが入っているように見える。「木を描いてみましょう!」というのは現代でもよく聞く心理学のテストだが、これは単なる風景画というより、画家の精神を丸裸に映し出した風景と言えそうだ。

エゴン・シーレ《吹き荒れる風の中の秋の木(冬の木)》1912年

右手の細枝の先端に、か細く記された「EGON SCHIELE」の署名が見える。シーレが癒しを求めて転居したはずの田舎で、猥褻画頒布などの罪で逮捕・投獄されたあとの作品である。禁固は短期間ではあったものの、自身の芸術への周囲の無理解は、画家を深い孤独に陥れるのに十分だっただろう。

シーレが逮捕され、街を追われたこの「ノイレングバッハ事件」は彼の伝記や解説本などでは大きく取り上げられることがほとんどだが、本展では必要以上にセンセーショナルな取り扱いをしていない。どちらかといえば淡々としたムードで展示が続いていくところには非常に好感を抱いた。

そのとき男は何を思うのか

第8章では、シーレの描いた女性像にスポットが当てられている。《悲しみの女》は、長年にわたってモデルを務め、シーレを支えた恋人のワリーを描いたもの。背後にはシーレと似た容貌の男が顔を覗かせている。

エゴン・シーレ《悲しみの女》1912年

彼女は泣き腫らしてアイメイクがよれよれになりながら、口角を上げて微笑もうとしているようだ。顔を左右半分ずつ隠してみると、向かって左側はかなりの美人、右側は何十歳も老けこんでいるように見えて怖い。男が女を捨てて中流階級のお嬢さんとさっさとゴールインしてしまうという、数年後の未来を予見しているかのようだ。一体どんなつもりで描いたのかシーレに説明を求めたくなる。

エゴン・シーレ《両手を合わせる少女(ゲルトルーデ・シーレ)》1910年

隣にはシーレの愛する妹、ゲルティ(ゲルトルーデ)を描いたデッサンも。彼女もまた、初期作品のモデルを数多く務めた画家のミューズだと言えるだろう。手を合わせたポーズが可愛い。

ちょっとドキドキの……?

展示風景

さて。エゴン・シーレ展といえば、「一体どれくらいセクシャルなのか?」という点は気になるところ。結論から言うと、そこまで過激ではない。シーレのドローイングには男女の身体をあからさまに描いたものも少なくないが、本展ではうわっと言うほど露悪的なものは展示されていない印象だった。

手前:《背中向きの女性のトルソ》、中央《赤い靴下留めをして横たわる女》ともにエゴン・シーレ 1913年

とにもかくにも、裸体ドローイングはシーレの真骨頂! 伸びやかな線と、モデルを捉える自由なアングルに驚かされる。第13章「エゴン・シーレ 裸体」はとても暗く、作品が闇の中に浮かび上がるような特別あつらえの空間だ。

エゴン・シーレ《黄色の女》1914年 宮城県美術館蔵

展示室の壁には、画家の「僕は、あらゆる肉体から発せられる光を描く。エロティックな芸術作品にも神聖さが宿っている」という言葉が大きく掲げられていた。なるほど、“発光する肉体”との表現には深く納得である。

新たな展開が、始まっていたのに

右:エゴン・シーレ《第49回ウィーン分離派展》1918年 宮城県美術館蔵

秘めやかな裸体画のエリアを抜けると、そこは最終章。写真右手に写っているのは、シーレが確固たる名声と地位を確立した第49回分離派展のポスターだ。この年の2月、ウィーン美術界を牽引してきたクリムトが世を去り、次世代を担うのはこのシーレであると、画家本人を含め誰もが感じていただろう。

エゴン・シーレ《横たわる女》1917年

そしてシーレの画風にも、少しずつ変化が訪れる。以前のような今にも折れそうなカタチ・腐りそうな色合いの人体ではなく、確かな量感のある肉体が登場するのである。この《横たわる女》のモデルは妻となったエーディトだ。結婚に伴う精神の安定が変化をもたらしたのか定かではないが、文字通り、彼の絵が“丸くなった”ことは確かである。表現主義的(主観的)な画風から、自然主義的(客観的な現実寄り)な画風へ、シーレは新たな広がりを持ち始めたのだ。

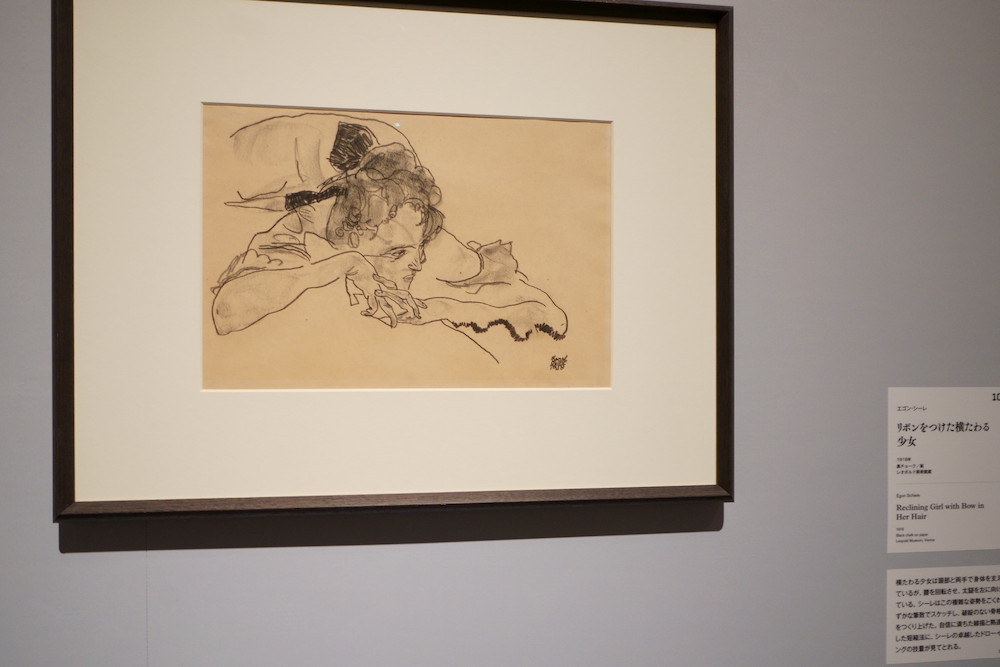

エゴン・シーレ《リボンをつけた横たわる少女》1918年

シーレ28歳のこの時期になると、ドローイングも一段と冴え渡っている。伝記によると彼は消しゴムを使わなかったそう。体をひねったかなり無茶な姿勢のモデルを描いている本作でも、試行錯誤の跡がほぼ感じられないところに凄みを感じないだろうか。

グスタフ・クリムト《脚を曲げ横たわる裸婦》1914/15年

すぐ隣にはクリムトのドローイングもあるので、二人の画家それぞれの持ち味を見比べてみると面白い。対象を世界から裁断するようなシーレの線に比べて、クリムトは少しずつ浮かび上がらせるように女性の体を捉えている。特に首筋やお尻のラインは、愛撫するかのように何度も線を重ねて仕上げているのがクリムトらしい。

エゴン・シーレ《しゃがむ二人の女》1918年(未完成)

展示の最後には、未完の作品《しゃがむ二人の女》が。国内外での評価が高まり、まさにこれからという時に、スペイン風邪で夫婦ともに世を去ってしまったシーレ。わずか28年間を駆け抜けたような画家の生涯だったが、彼が残した絵画はこうして時を超えて、見るものの心にさざ波を立て続けている……いや、とはいえもっと長生きしてほしかった!

そうとしか言いようがない

「ウィーンが生んだ若き天才」「夭逝の天才、その才能を目撃せよ」などなど、チラシやホームページのあちこちに踊る「天才」の文字に、正直ちょっと持ち上げすぎじゃない? と思いつつ内覧会を訪れたのだが……。個人的には、本当にそうとしか言いようがなかった。

ミュージアムショップに並ぶグッズは、シーレの作品をモチーフにしたもののほか、分離派展ポスターをデザインに落とし込んだものもあって非常にオシャレ。

本展の会場では、シーレの激動の人生をゴシップ的に煽り立てることなく、鑑賞者が真っ直ぐに彼の作品群と向き合えるようになっている。画家と来場者の双方にとってとても誠実な環境だと感じてうれしくなった。そしてフラットにシーレの画業を見渡すと、やはりどうしても天才と言い表したくなってしまうのである。それは迷いのない圧倒的な線の力であるし、衣服も肉も剥ぎ取った“裸の魂”を描き出す精神力なのかもしれない。

東京都美術館 会場前

『レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才』は、4月9日(日)まで東京都美術館にて開催中。まとめてウィーンから来てくれるなんて、この上なく幸運な機会だ。見ておくことをおすすめする。

文・写真=小杉 美香

展覧会情報

Egon Schiele from the Collection of the Leopold Museum – Young Genius in Vienna 1900

◼ 会 期 : 2023年1月26日(木)~4月9日(日)

◼ 会 場 : 東京都美術館(東京・上野公園)

◼ 開室時間:9:30~17:30、金曜日は20:00まで(入室は閉室の30分前まで)

◼ 休室日:月曜日

◼主 催 : 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館、朝日新聞社、フジテレビジョン

◼協 賛 : 凸版印刷

◼後 援 : オーストリア大使館/オーストリア文化フォーラム東京

◼ 公 式 サ イ ト : https://www.egonschiele2023.jp

◼ お問い合わせ : 050-5541-8600(ハローダイヤル)※全日 9:00~20:00