『漸近線、重なれ』一色洋平×小沢道成×須貝英×オレノグラフィティ座談会インタビュー 8年ぶりの集結が生む新たな二人芝居の形とはー

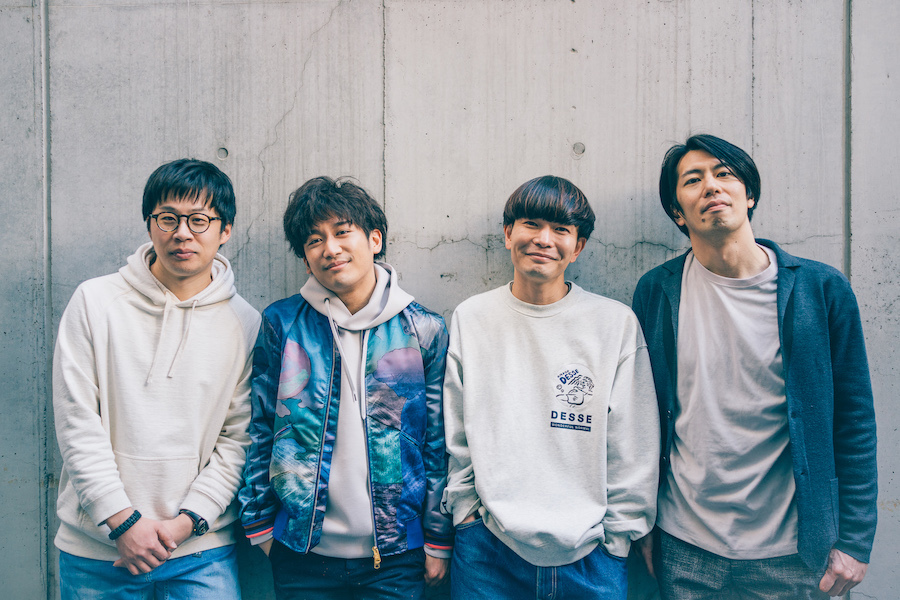

左から須貝英、一色洋平、小沢道成、オレノグラフィティ 写真/一色健人

2024年4月1日より新宿シアタートップスにて一色洋平×小沢道成の二人芝居『漸近線、重なれ』が開幕する。舞台での共演をきっかけに始動したこの二人芝居企画は『谺は決して吼えない』(14年)、『巣穴で祈る遭難者』(16年)の上演を経て、今回が第三弾目となる。演出・美術も兼任する小沢と一色。小沢は俳優として様々な舞台作品に出演する傍ら、自身による演劇プロジェクトEPOCH MANで多くのプロデュース公演を手がけ、昨年上演された『我ら宇宙の塵』で第31回読売演劇大賞優秀作品賞及び優秀演出家賞を受賞。身体性を駆使した高い表現力を以てミュージカルからストレートプレイまでボーダレスに活躍する一色は、舞台『鋼の錬金術師』での主演やIMM THEATER こけら落とし公演『斑鳩の王子 -戯史 聖徳太子伝-』への出演も記憶に新しい。

新作を書き下ろすのは、新国立劇場『私の一ヶ月』や『デカローグ Ⅰ~Ⅹ』などの話題作の上演台本を手がけ、気鋭の劇作家として注目を集める須貝英。音楽は、ミュージカル『刀剣乱舞』歌合 乱舞狂乱 2019、陣 一人芝居『Slip Skid』、EPOCH MAN『我ら宇宙の塵』など数々の舞台の楽曲提供を手がけるオレノグラフィティが務める。

個性溢れる四名の表現者の8年ぶりの再集結によって紡ぎ出される、新たな二人芝居。開幕を1ヶ月前に控えた稽古場で本作への意気込みを聞いた。

時を経たからこそ生まれた物語、四人だからできる創作

――脚本・演出・出演・音楽と、第一弾より共にクリエーションに励んでこられた皆さんですが、こうして稽古場に集うのは実に8年ぶりだそうですね。台本も完本しているとのことなので、その第一印象からお聞かせいただけますか?

一色 「久しぶりに須貝さんの言葉に触れた」っていう体感が始終ありましたね。須貝さんの優しさ、そして、後半にかけての厳しさにも胸を突き動かされました。過去2作では、どちらかの人物が相手に厳しさを与えることが多かった気がするのですが、本作では自らを厳しく問うようなセリフが印象的でした。

小沢 1、2回目だったら、須貝さんも僕たちに対してこういう作品は書かなかっただろうな、っていう感覚もありました。だから、須貝さんからの挑戦状みたいにも捉えられたし、「これをどうやって二人芝居でやっていこうか」とつくづく考えさせられるような本でした。

須貝 執筆中は「今の二人ならどうしてくれるかな」っていうことが常に頭の片隅にありました。それこそ、10年前は僕にもまだまだ尖った部分があったと思うんです。「年齢重ねたからってなんだよ、俺たちだって十分やれるぜ!」みたいな…(笑)。でも、実際に歳を重ねる中で、6、70歳で舞台に立っている素敵な先輩方を見ると、「時間を積み重ねることってすごく重要だな」っていう実感が湧いてきた。互いに10年の年月を重ねて、そんなみっちー(小沢)と洋平に書き下ろすんだ、って筆を執った時に自然に時間が言葉に乗っかっていくような感覚がありました。

小沢 挑戦状のように感じると同時に、僕たちのことをすごく信頼してくださっていることも言葉の端々から伝わってきました。歳月を経た積み重ねが本の中に見えたことで、それぞれの人生を生きてきた厚みや、再び一緒に創作をする意味を改めて感じました。だから、「何回もやる」ってやっぱり大事なことだなって。プロデュース公演は基本1回きりじゃないですか。かといって、この企画は劇団公演ともまた違う。そういう機会だからこそ生まれた作品だということはすごく感じましたね。

一色 第三者の立場から読むと、「なんとか主人公を救ってあげたい」、「そこまで思いつめなくていいよ」って思うのですが、自分自身に立ち返った時に「こういうこと思っているかも」って共感性が同時に心中に存在する感覚で…。その反比例にドーンと打たれるような。そんな印象も受けました。

須貝 今の二人にはこんな作品ができるんじゃないか。そんな気持ちで筆を進めていたようにも思います。この10年でどんな素晴らしい仕事をしてきたかも知っているから余計に。劇作家としては、常に「最新作が最高であれ」って思っているのですが、他のどこに書き下ろすよりもそんな気持ちが自ずと強く込められたような気もしています。今一番やらなきゃいけないこと、やりたいこと、そして、やれるかわからないけどやってみたいこと。その全てを込めて、「二人ならきっと大丈夫!」という気持ちで手渡しました。

須貝英

――台本には随所に音楽の気配も忍ばされていて、この物語にオレノグラフィティさんがどんな楽曲を寄せられるのかも楽しみになりました。

オレノ 過去二作でも思ったことなのですが、英ちゃんの本って本当に言葉がよくて、その中にすでにメロディーが乗っているんです。文字の中に音の全てが込められている印象というか…。なんだろう、すごく感覚的な話になっちゃうんだけど、毎回「これ(この音楽)でしょ?」っていうのが書き込まれているような感触を受けるんです。だから、今回も台本を読んだ日にそのまま曲を作ることができたんですよね。

小沢 まだ打ち合わせすらしていないのに、「浮かんだ」って二曲も送ってきてくれて…。しかも、聞いてみたらすごく良い楽曲で…。

オレノ 毎回そんな風にすぐに音楽が浮かぶわけじゃないんです。でも、英ちゃんの本は浮かぶ。脚本の中にパーツとしてある歌の役割がしっかりしているし、そこで伝えたい言葉が的確に書かれているんです。ある種、ミュージカル的に言葉を歌詞に紡いでくれているんだな、って思ったりもします。演劇のセンスが歌と合体していくようなイメージもあって、「こういう景色と音楽の融合見たいよね」という会話を台本を通じて交わしているような。僕の勝手な片想いだったらどうしよう、とは思うんですけど…(笑)。

須貝 そんなことない!バッチリ両想いですよ!

オレノ のっけから恥ずかしい話をしてしまった!

台本上にしか現れないト書き、その新たな表現方法とは?

――皆さんのチームワークの濃密さと音楽性を感じる台本の魅力が伝わるエピソードです。そんな台本を景色として立ち上げるにあたってはどんなアイデアを考えていらっしゃるんでしょうか?

小沢 第一稿を読んだ瞬間、小説のようなト書きにまず心惹かれたんです。これも過去2作には感じなかった新しい魅力だったので、今の須貝さんが台本を執筆する上で大事にしている主題の一つなのかなって思ったんですよね。

一色 すごく余韻のある言葉たちですよね。台本を通じて言葉を駆使するような楽しみが伝わってきたのも嬉しかったです。須貝さんが一つ一つの言葉を楽しみ、都度考えながら書いて下さっていることがト書き一つにも色濃く滲み出ているような気がしました。

須貝 嬉しいです。今の僕はト書きに命をかけていると言っても過言ではないので(笑)。というのも、日本の脚本では、ト書きは現場で指示するからいらない、って割愛されることが結構多いんですよ。対して、イギリスやアメリカの脚本には心情やキャラクター性が結構しっかりと書き込まれている。「この人は○○とこう言っているが、実際は◯◯である」とか、サブテキストに関係してくる部分まで言及してあったりするんです。

小沢 へえ〜!そこまで書き込まれているんですね。

一色 確かにそういう情報が書かれているものはあまり見かけないかもしれないですね。

須貝 自分も俳優だから思うんですけど、役に関わる情報はできる限り知りたいじゃないですか。同時に、劇作家としては演じる俳優の表現力も信じているので、「セリフだけじゃなく、ト書きも体に乗るはず」って発想で書きたいと思っているんです。だから、通常のト書きは「僕は…」っていう文章では始まらないんだけど、今回はそういったルールを逸脱してみよう、この作品ならできそうだ、と思ったんです。そのことによって書ける言葉の幅がグッと広がった感じがありましたね。

小沢 ト書きは台本上にしか現れない言葉だから「この情感溢れるト書きをどうやったらお客さんに伝えられるだろう」ということもすごく考えました。映像を用いる手もあるかもしれないけど、この作品ではどうやらそれは違う気もしていて…。そんな時にふと、「歌にするのはどうだろう」って思い立ったんですよ。そういう意味では、オレノさん同様に台本から音が聞こえてきた感覚があったのだと思います。それで、「ト書きの印象から歌詞を作ってもらって音楽にしてほしい」ってオレノさんに相談をして…。

オレノ 「ト書きを音楽にしたい」っていう提案を初めて聞いた時は、電話口で思わずニヤニヤしちゃいましたね。みっちーそうきたか!その発想があったか!と(笑)。

オレノグラフィティ

小沢 あと、最近のオレノさんの音の捉え方で個人的にすごく興味深いと思っているのが、「どうやって音をなくすか」ということを大事にしているところ。あれは何を意識して生まれた発想なのかな、ってずっと聞いてみたかったんです。

オレノ ターニングポイントはそれこそ、みっちーの『鶴かもしれない2022』って一人芝居だった。その前の年は、一つの演目に対して劇中曲をひたすら書くということが多かったんですよ。戦ったらBGM、喋ったらBGM、悲しくなったら泣きのBGM…というように手を替え品を替え曲を作っていく感じで、「これいる?」って思っちゃう瞬間もあったんです。「何のためにこの曲を作っているのか」っていうことを明確にしておかないと、強度がぶれるというか…。「本来この曲はいらないのでは?」っていう考えが頭をよぎった時点で、その曲って本当は自分が作りたくない曲だったりもする。そこを無理して、シーンの雰囲気を作る曲を渡す、ということに戸惑いを覚え始めていたんですよね。

一色 なるほど。作曲家が抱く「これいる?」は的確な指摘でもありますよね。

オレノ そんな矢先に『鶴かもしれない2022』の創作の中で「じゃあ、なんで音楽がいるんだろう?」ってみっちーと話した時に、「板の上にいる俳優に効果を与えるための音楽はありだよね」って一つの答えが出たんです。曲がかかったことによって生身の体で演じている人間に何かの感情が生まれる、モーションが始まってしまうという直接的なベクトルが音楽の力で起こせるのではないかと。それは、音が後付けの映画にはできないことだなとも思いました。そういう意味で「必要な曲以外は作りたくない」と思ったし、その経験が「音をなくす」という発想にも繋がっているのだと思います。

小沢 今回の打ち合わせでも「無音も一つの音だから」って言っていたよね。それは僕にとっても一つのヒントになっています。音があるってことはその後に無音がやってくるということでもある。その音がない状態のときに一体どういう感情が生まれるのか。そういう感触も含めてお客さんの中では「音」として残り続けるのかもしれないとも思ったんですよね。

一色 今回のト書きに「物音一つない」っていう一節があるのですが、それを読んだオレノさんが稽古場でふと、「物音一つしない音楽って作れるのかな?」って呟いたことがあったんですよ。僕はその瞬間に、「ああ、この人はもう菩薩の領域に入っている、悟りの境地に行ってしまった!」って思ったんですよね(笑)。

三人 あはははは!

須貝 もはや狂気すら感じますね…。

一色 音を突き詰めて無音に辿り着くって、本当に面白い発想ですよね。

小沢 でも、それはまさに僕が今脚本と対峙する中で直面している課題でもあるかも。人様の書いた言葉をどう解釈するか、っていう話にも繋がるというか…。「物音一つしない状態」を実際に劇場で作ればいいのか、それとも、この人物が「物音一つしない」って思っているだけだとしたら、かえって周囲は雑然としていた方がその状態を的確に表しているんじゃないか、とか…。そういうことも考えて、探っている感じがあります。そこが難しさでもあり、やりがいでもあるんですよね。

オレノ 完全な無音室に入ると、人間は落ち着くよりもびっくりしちゃうらしいですよ。今でも、何かしらの音は聞こえているじゃないですか。例えば、室外機の音や外の雨の音、そこを全部ひろって音響で再現しようとするとだいぶノイズが多いものになるんですけど、それはごく自然な音でもあるんです。だから、逆に完全な無音こそがうるさく感じるという心の現象が起きたりもする…。

小沢 なるほど! 「物音一つしないこと」を不安になるとか、胸がザワザワするっていう感情の状態に置き換えるといいのかもしれないですね。わあ、今日のこの対談で新たな気づきが得られましたね。話してよかった!

左からオレノグラフィティ、須貝英

人間一人の可能性と凄さを、「二人」という最小コミュニティに込めて

――住人が入れ替わるアパートを舞台に、他者との付かず離れずの交流が描かれていく様に会話劇の奥深さを感じました。並行して差し込まれる「僕」と「君」の往復書簡が時の流れや心の動きを繊細に捉えていて、人と生きていくことの温かさやもどかしさを諸共握らさられるようでもあって…。二人芝居という形式に対して登場人物の多さも印象的でしたが、この辺りはどんな方法で表現をしようと考えているのでしょうか?

須貝 配役に関しては早い段階から三人で打ち合わせをしていて、洋平が「僕」を、その他の役をみっちーに担ってもらう形になりました。EPOCH MANの公演でパペットやラジカセを使った演出をやっているのも知っていたので、そういったみっちーの演出の力を借りれば、複数の配役も実現できるのではないか。そんな発想で書き進めました。

小沢 僕が演じるのは大体12役ぐらいで、役の組み立てや入れ替えそのものは大変なところもあるのですが、今の段階ではスムーズにトライできています。この10年EPOCH MANで積み重ねてきた表現を、洋平くんとの企画でもギュッと詰め込んでいけたらと思っています。

一色 12役もやるから当然忙しいんですよ。でも、小沢くんはその忙しさまでを演出に活かして、あっという間に笑いに変えてしまう。そのタフさを心から尊敬しています。例えば、歌舞伎の早替えみたいに演じ分けをスタイリッシュに見せることもできるのですが、その選択肢一択には頼らず、コメディカルにやってのけるのが流石だなって思うんですよね。

小沢 結構サボるポイントも作っているんですよ(笑)。「サボる」というと誤解を招くかもしれないけれど、人ってやっぱりどんな時も呼吸をしないと駄目なんですよね。だから、「演出でラジカセを使う時は潔く休もう」とか、そういうことも考えながらやっています。

一色 もう一つ、小沢くんと「あんな風にできたらいいね」って共通のイメージにしているのが、ナショナル・シアター・ライブの『リーマン・トリロジー』という作品。あれは衣裳をそのままに内面だけでグッと役を変えているのですが、俳優の技術としてはそういった見事さも体現したいと思っています。

小沢 演劇の究極の形ですよね。お客さんの想像力をお借りすることで、心さえ変われば役が変わって見える。そういうところは目指したいよね。

一色 一口に二人芝居と言っても、今回は多様な表現方法に取り組むので、お客さんも時に笑ったり、また時には感動してもらったりして、いろんな役との関わり方を楽しんでいただけたらと思っています。

――私は二人芝居が大好きなのですが、自分がこんなに二人芝居に惹かれる理由を今ひとつ言語化できない感覚もあって…。企画始動から約10年、二人芝居を追求するお二人に、二人芝居ならではの魅力を改めてお伺いしたいのですが…。

一色 僕個人としては「小沢くんと芝居がしたい」という思いがまず大前提にあって、その価値観や美学、演劇観を学ばせてもらいつつ一緒に並走させてもらいたいと思っているんですよね。そこに自分の美学も少し忍び込ませてもらえたら…。そんな思いで始めたのがこの企画だったし、10年経った今もその気持ちは全く変わっていない。どころか、小沢くんは僕と離れている間もずっとそうした表現を追求していて、ついに読売演劇賞の優秀賞まで受賞されて…。受賞作『我ら宇宙の塵』は客入れの状態から本当に素晴らしかった。一人の男の子の人形が横たわっているあの空間。LEDディスプレイがハッとついて宇宙になる。そこから演劇が始まった瞬間は忘れもしないですし、小沢くんの創作や表現への魅力は増すばかり。なので、僕は「二人芝居」というよりも、「小沢くんとの二人芝居」に魅力を感じているのだと思います。

一色洋平

小沢 一人芝居を続けている理由にも繋がるんですけど、僕は「人間一人が持つ凄さ」を信じているんです。人が一人そこに立っている、息をしているっていうだけでも本当に凄いことだから、まずはそのことを大事にしたい。そして、それが二人になった時にどうなるのか。意見のすれ違いや価値観の相違、それゆえの葛藤っていうものが生まれて、ネガティブなものもたくさん生まれるだろうけど、同時に「誰かがいること」そのものの凄さや喜びを改めて感じることができるかもしれない。「一人と一人の凄さが交わる」瞬間が見てみたいという感じでしょうか。

一色 “二人”ってコミュニティの最少人数ですよね。二人になった瞬間に人からの影響が生まれる。それは、「人が生きていく上で他者と関わることが避けられない」という事実でもあって…。喜びや温かさもあれば、繋がらざるをえない残酷さや一人になりたいのになれない歯痒さもある。とくに今回の物語からはそういうことを突きつけられるようでもあります。舞台がアパートというのもすごく特徴的。隣人と話す時って、上辺だけで話すこともあるじゃないですか。でも、相手と自分の共感性を見つけた途端に思わず食いついちゃうとか、そういう心の変化も描かれているんですよね。僕はそのシーンがすごく好きなんですよ。上辺だけで済まそうって思っていたのに、ある一言をきっかけに大逆転したりする。それもまた複数人だと生まれにくい、二人というコミュニティならではの強みだとも思います。

小沢 『我ら宇宙の塵』がまさにそうだったのですが、俳優の人数が増えることで、一人芝居で突き詰めていることが目減りするわけではないんですよね。むしろ、人数の分だけ面白くなきゃいけないし、人間の凄さが増すかもしれない。だけど、大人数になればなるほど、各々の熱量が少しずつ減ったりすることも場合によってはある。そこが、僕が大人数のお芝居をまだ書けない理由でもあるんです。「自分がこの60分、90分を絶対に引っ張ってやるぞ」っていう一人一人の人間の覚悟、その塊の集合体が自分にとっては五人芝居だったり二人芝居だったりするんですよね。今回は洋平くんと二人きりでお客さんを90分の旅に連れて行く。そんな覚悟を持った二人の人間がこの目の前にいるっていうことが醍醐味なんじゃないかな。舞台上にいる人数が減るほど、観客の方の心もまた私事に近づいていくような気もしています。なので、僕たち一人一人がそこに立っている姿を見て、お客さんに「私も頑張れるかもしれない」と思ってもらえたら、そんなに嬉しいことはないなと思います。

小沢道成

――これまで言語化できなかった二人芝居の奥深さが伝わるお話の数々で、ますます上演が楽しみになりました。最後に改めて今回の座組の魅力をお聞かせください。

小沢 稽古が始まってまだ2、3日なのですが、この時期から僕たちがじっくりと創作に向き合えているのは、須貝さんが脚本を2ヶ月以上前に上げてくれていて、オレノさんが音楽をすでに送ってくれているから。今の段階でそれらが揃った状態で稽古ができていること。この環境は本当に大事だなって思うし、すごく感謝をしています。

須貝 これはいち脚本家として声を大にして言わなきゃいけないのですが、どの現場でもこの状態を当たり前にしていくべきなんですよね。稽古前に台本を上げるのは、脚本家の唯一の仕事と言ってもいいと思います。と、言いながら、遅れることもあるかもしれないから、ちょっと今、言い過ぎたかなと不安になってきた…。自分に返ってくるブーメラン投げたかなと(笑)。でも、戒めのように言葉にしておくことが大事ですよね!

オレノ 本当にそう!僕も締切の1日前を締切とするようにリマインドしています。

小沢 この時期に音楽までが数曲揃っているのは本当に有難いことですよ。俳優の心持ちが全然違う。もちろん、これから音楽が増えたり、作品全体をブラッシュアップしてもらえるのもすごく楽しみです。

オレノ 稽古を見てガラッと変わることもあるし、演出家が「やってみたら違ったから変えたい」ということも全然あるからね。

小沢 素朴な疑問なんだけど、そういうときに、オレノさんはイラッととかはしないの?

オレノ えっとね……4回続いたらイラッとする。

須貝 具体的な数字!「オレノの顔も4度まで」なんだ!

一色 いや、4回続いたら怒るから、仏と同じ3度までですよ! ここにきてさらにオレノグラフィティ菩薩説が濃厚になりましたね!(笑)

三人 あはははは!

左からオレノグラフィティ、一色洋平、小沢道成、須貝英

取材・文/丘田ミイ子

撮影/一色健人

公演情報

『漸近線、重なれ』

presented by EPOCH MAN

主催:EPOCH MAN

お問合せ:epochman.info@gmail.com