月や火星、遥かなる深宇宙を知るために挑む人たちの物語 この夏大本命の特別展『深宇宙展~人類はどこへ向かうのか』To the Moon and Beyond レポート

特別展『深宇宙展~人類はどこへ向かうのか』To the Moon and Beyond 会場風景

2025年の夏大本命の展覧会が開幕した。特別展『深宇宙展~人類はどこへ向かうのか』To the Moon and Beyondが、日本科学未来館(東京・お台場)にて9月28日(日)まで開催中だ。

この展覧会における「深宇宙(ディープスペース)」とは、地球からおよそ200万km先、月と火星の間から先の宇宙を意味するという。会場には、宇宙開発によってすでに比較的身近になっている宇宙と、人類がこれから目指してゆく深宇宙をテーマに、最新の探査技術や研究成果が集結する。まさに “日本最大級” の宇宙展と言える、深く熱い展覧会なのだ。

実物・実物大模型の迫力ある展示が豊富

展示の内容は宇宙に興味のある大人も子供も大満足できるであろう重厚なものだ。実物・実物大模型の展示も豊富で、貴重な資料を実際に触ったり覗いたりできるコーナーもあるので、小さい子供でも直感的に楽しめそうである。素晴らしいのは、どれだけ難しい内容を細かい字で解説していても、パネルのすべての漢字にふりがなが振ってあるところだ。こうして生み出された興奮が、いつか宇宙で活躍する人材を育むのかもしれない。

『深宇宙展』とコラボしている、テレビアニメ『宇宙なんちゃら こてつくん』のこてつくん

宇宙のすごさや面白さを手軽に知りたい場合は、随所に散りばめられた『宇宙なんちゃら こてつくん』のクイズをチェックしていくのがおすすめだ。設問が絶妙で分かりやすい。また、声優・小西克幸が担当する音声ガイド(税込650円)もとても良い。天文をテーマにしたアニメ『チ。ー地球の運動についてー』で宇宙に憧れる男の役を小西が演じていたこともあり、利用すれば鑑賞体験がいっそうエモーショナルになること間違いなしだ。

ロケット開発はここまできた

会場風景

まずは第一章「宇宙開発の最前線」を見てみよう。展示は人類と宇宙をつなぐ存在である、ロケットのセクションから始まる。左手の細長いドーム状のモノは、最先端の国産ロケット「H3ロケット」の先端部分の実物大模型である(右手に立っているのが全体模型)。漠然とイメージしていたより、だいぶ大きい。フェアリングと呼ばれるこの部分に、探査機や人工衛星が入っているのだという。

ペンシルロケット(実物)

戦後に作られた日本初の実験用ロケット「ペンシルロケット」の実物も見られる。全長約23cmという小さなロケットだが、この飛翔実験で得られたデータによって日本のロケット開発は飛躍的に進歩した。ちなみに製作者の糸川英夫博士は小惑星「イトカワ」の名前の由来となった、日本の宇宙開発界の父である。

日本のロケット開発の流れ(30種)(1/100模型)

隣に、日本のロケット開発がどのように発展してきたかを分かりやすくまとめたコーナーが。型番ごとのデータや特徴が総覧できるので、ロケット好きな人ならここの前から離れられなくなるかも。今後ももっと安全に・安価に飛ばすことを目指して、開発は続いていく。

本物の質感・手触りに大興奮!

H-IIAロケットのフェアリングの破片(部分/実物)

会場内で存在感を放つ巨大な破片は、実際に打ち上げられたロケットのフェアリングの破片である。中身を宇宙に届ける役目を果たした後、沖縄周辺の海に落下したものを回収したのだという。裂けた断面をよく見ると、徹底した軽量化のためハニカム構造が用いられているのがわかる。

「さわれる本物のロケット部品」コーナー

本物のロケットパーツを自分の手で触れるコーナーを発見。触れるのはカバー部分や中の断熱材などさまざま。技術の結晶である、驚くほどの軽さや滑らかさを体感してみよう。

宇宙旅行はもう夢じゃない

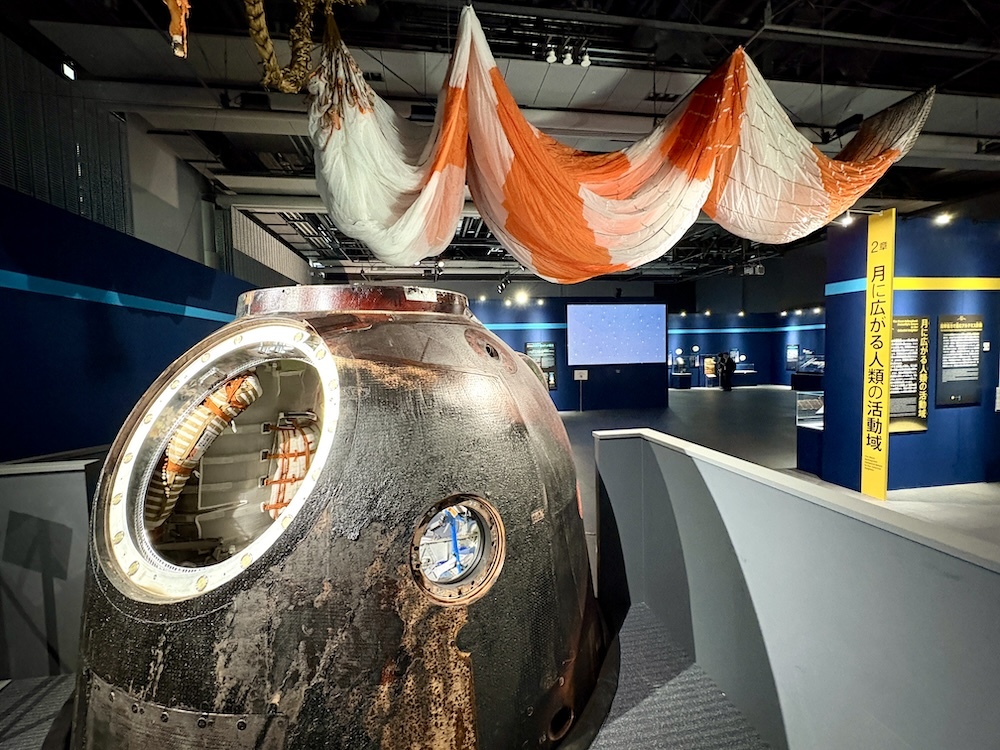

一章後半では「身近になった宇宙」として、実業家の前澤友作氏が2021年に宇宙旅行した際のソユーズ宇宙船(ロシアの宇宙船)の帰還モジュールやパラシュート、宇宙服の実物がまとめて特別展示されている。

会場風景

大気圏突入で焼けただれた帰還モジュールの表面が、説明不要の過酷さを醸し出している。宇宙に行って帰ってくるというのが途方もないことであり、でもそれはこうして本当に可能なことなのだ、と改めて衝撃を受けた。

ソユーズ宇宙船帰還モジュール内部

近くに寄って、内部もばっちり見られる。お寺の鐘くらいの大きさの内部に、最大3人乗るらしい。映画でよく見るようなスイッチパネルと、卵ケースのような搭乗シートでぎゅうぎゅうである。

実際に使われた前澤氏の宇宙服ソコルスーツ

実物の宇宙服とご対面。前澤氏は日本人初の、国際宇宙ステーション滞在を果たした民間人だ。探査ではなく、紛れもない“観光旅行”である。すごい……! 今はまだ莫大な費用が必要であるため簡単には実現できないが、切符を買って誰もが宇宙に行ける時代は、もう夢ではなくなっているのだ。

国際宇宙ステーション(ISS)(1/100模型)

前澤氏も滞在した「国際宇宙ステーション(ISS)」の模型。15か国が協力して1998年に建設が始まり、現在も運用が続けられている。この宇宙拠点では、無重力環境を活かした実験や地球観測が絶え間なく行われ、医学・生命科学・材料工学など多分野にわたる研究に貢献しているという。JAXAのロゴの入った模型の中央やや右下部分が、日本が開発した「きぼう」日本実験棟だ。

世界初公開「アルテミス計画」の有人月面探査車

いよいよ展示は第二章「月に広がる人類の活動域」へ。ここで来場者を待つのは、世界初公開となる有人月面探査車「有人与圧ローバー」の実物大模型だ。見上げるほどの大きさに圧倒される。こんなものを月に送り込んで、人を乗せて走らせるのか……。この車は、いわば月の万能キャンピングカー。車内では宇宙服を脱いで普段着で過ごせるらしい。車外で月面探査をした後、車内に戻ってサンプルの調査や分析もできる。

有人与圧ローバー実物大模型

NASA主導の国際的協働で進められている「アルテミス計画」をご存知だろうか。月面基地の構築、そして今後の深宇宙探査への足がかりにするべく、「アポロ計画」以来およそ50年ぶりに宇宙飛行士を月面へ降り立たせる計画だ。日本人の宇宙飛行士も2名参加し、これが日本人初の月面着陸となる。「アルテミス計画」での宇宙飛行士の月面着陸は2027年(日本人宇宙飛行士の月面着陸は2028年)を予定しているという。

有人与圧ローバー実物大模型(背面)

ローバーの乗り込み口は背面に。触れたり乗ったりすることはできないが、隅々まで精巧にできている模型なので、じっと見つめていると今にもハッチが開きそうだ。いつか人類が月へと移住する日が来たら、宇宙港にはこんな車が迎えに来て、私たちはこんなふうに乗り込むのだろうか。未来の景色を、先取りして眺めているような気になる。

有人与圧ローバーのタイヤ

有人与圧ローバーの車輪は、地球のタイヤのように空気で支えるのではなくオール金属製だ。月面の砂上をうまく走るために、砂漠をゆくラクダの足の裏の構造にヒントを得て製作されたという。

火星へ行ってみましょう

第三章「火星圏探査」では、地球の隣の惑星であり、いま宇宙関連の各分野で熱い視線を集めている火星に焦点が当てられる。たまにニュースで「火星に生命の痕跡が……」といったものを見聞きするが、現状人類はどのくらい火星のことが分かっていて、今後どんなプランが進んでいくのか? ここで知識を最新のものにアップデートしよう。

「火星ツアー」映像展示の様子

足元まで視界いっぱいに広がるワイドスクリーンで鑑賞する「火星ツアー」はぜひ体感してほしい。火星にある絶景スポットをめぐり、そびえる山脈や切り立った渓谷の景色を大画面映像で楽しむことができる。まるで遊覧飛行しているような浮遊感にワクワクすること必至だ。

「火星ツアー」より抜粋

上の画像は、映像の一部を写真撮影させてもらったもの。CGではなく、現地(火星)の風景をパノラマ撮影したものを繋ぎ合わせた映像だ。つまり想像ではなく本当に、火星に立つとこんな感じなのである。正直言ってここまで火星が身近になっているなんて思っておらず、また衝撃を受けた。夜空を見上げて遠くに見えるアレの景色がこんなリアルに体感できるなんて、一体どうなっているのだ。

MMX探査機(1/2模型)

続いて「火星衛星探査計画(MMX)」をご存知だろうか。こちらは日本のJAXAによるプロジェクトで、火星の衛星であるフォボスからサンプルを持ち帰ることを目標とするものだ(成功すれば世界初だという!)。会場ではMMX探査機の迫力ある2分の1スケール模型を見ることができる。この打ち上げは2026年度を予定しているとのことで、もうすぐなのである。このタイミングで宇宙開発の最前線について知っておけば、これから展開していく各プロジェクトに一層心を寄り添わせることができるだろう。もうすでに2026年が楽しみで仕方がない。

火星の模擬レゴリス

会場の一角には「レゴリス(星の表層の砂)」を星ごとに再現したものが展示されていて面白い。火星のレゴリスは粒子が細かく、ちょっと濃いめのファンデーションのよう。解説によると「火星の表面は、酸化鉄を含む赤いレゴリスに覆われています」とのことで、本当にファンデーションと同じ成分である。火星に立つとお肌の色ムラが補正されるのかもしれない。

その先の、遥か遠くを探るものたち

会場風景

最後の第四章「さらなる深宇宙へ」は、広大な深宇宙を知るために開発・運用が進められている、様々な探査機や望遠鏡について知るパートだ。

小惑星探査機「はやぶさ」(1/5模型)

模型の中でもパッと目をひくのは、波乱万丈の旅を終え、小惑星「イトカワ」からサンプルを持ち帰ったのちに燃え尽きた小惑星探査機「はやぶさ」だ。2010年の帰還時には特集が数多く組まれ、何本も映画化されているので、かなり知名度・人気の高い探査機界のアイドル的存在と言えるだろう。全体の5分の1スケール模型のほか、イオンエンジンの模型や、小惑星とのサイズ比較模型など幅広い展示が用意されている。

「はやぶさ」の持ち帰った小惑星「イトカワ」の粒子

会場では「はやぶさ」が持ち帰った小惑星「イトカワ」の粒子を顕微鏡で見ることができる。また、隣では小惑星探査機「はやぶさ2」の採取した小惑星「リュウグウ」の粒子も同様に観察できる。ちなみに「はやぶさ2」はカプセルを切り離したのち、現在は別の小惑星に向かって新たな旅を続けている最中だ。次の目的地到着は2031年を予定しているらしい。つくづく、はやぶさシリーズは頑張り屋である。

「すばる望遠鏡」(1/100模型)

ハワイ島マウナケア山頂域にある「すばる望遠鏡」の模型は、望遠鏡部分を手元のボタンで上下・左右に操作できるのが楽しい。また模型とともに、それぞれの望遠鏡が捉えた宇宙の美しい画像が展示されているのも見逃せない。

会場風景

遥か遠い宇宙に目を向けた第四章では、未だ計り知れないこと、手のつけようのない宇宙の謎が紹介されている。すべての解説に目を通して最も驚いた部分が、ちょうどクイズになっていたので、その問いを引用したい。

『宇宙にあるエネルギーのうち、私たちが正体を把握しているのは何%でしょう?』

この答えはぜひ会場で。

展示映像「深宇宙ツアー」

壮大な宇宙と、それに挑む人々

特設ショップ風景

特設ショップでは、『宇宙なんちゃら こてつくん』をあしらった本展オリジナルグッズのほか、関連書籍や、宇宙や天体モチーフグッズがたっぷり揃っている。来場の記念やお土産にピッタリのアイテムばかりだ。

左から:天文分野監修の平松正顕氏(自然科学研究機構国立天文台 天文情報センター副センター長)、監修の戸梶歩氏(宇宙開発エバンジェリスト)

本展で出会う展示物たちはどれも大きく、宇宙への挑戦がどれほどのエネルギーを要することなのかを直感的に理解させてくれる。そして各用途に特化した多様な観測機器たちは、それ自体のかっこよさに加え、背後にいる「作った人」「使う人」「成果を分析する人」といったたくさんの人間の存在を感じさせてくれる。

壮大なスケールの宇宙を思えば人間なんてちっぽけな存在だ。でもそのちっぽけな人間が、こうして少しずつ確実に深宇宙へ迫っていると思うと、そこには胸が熱くなるなんて言葉では足りないロマンがある。ぜひ会場で、人類の宇宙へのたゆまぬ“にじり寄り”に心震わせてみてほしい。

文・写真=小杉 美香

イベント情報

■会期:2025年7月12日(土)~9月28日(日)

■開館時間:10:00~17:00(入場は閉館の30分前まで)

■休館日:9月2日(火)、9日(火)、16日(火)

■会場:日本科学未来館 1階 企画展示ゾーン(東京都江東区青海2-3-6)

■主催:日本科学未来館、NHK、NHKプロモーション、東京新聞

■後援:文部科学省、内閣府宇宙開発戦略推進事務局、東京臨海高速鉄道、ゆりかもめ

■協賛:TOPPANクロレ

■協力:宇宙航空研究開発機構(JAXA)、自然科学研究機構国立天文台(NAOJ)、東京大学、 理化学研究所(RIKEN)、一般社団法人SPACETIDE、一般社団法人宇宙旅客輸送推進協議会、東急電鉄、ブリッジリンク

■監修:戸梶歩(宇宙開発エバンジェリスト)

■天文分野監修:平松正顕(国立天文台・天文情報センター副センター長)

■公式HP: https://deep-space.jp

■お問い合わせ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

観覧料(税込)

[当日券]大人(19歳以上)2,200円 / 18歳以下(中学生以上)1,400円 / 小学生以下(4歳以上)700円

[団体(8名以上)]大人(19歳以上)2,000円 / 18歳以下(中学生以上)1,200円 / 小学生以下(4歳以上)500円

※3歳以下無料。

※障害者手帳、受給者証等の証明書をお持ちの方は本人および付添の方お一人まで無料で す。直接会場入口までお越しください。

※学生、各種お手帳をお持ちの方は、入場の際に証明できるものをご提示いただく場合がございます。

※「日本科学未来館常設展」もご覧いただけます。ドームシアターは別料金(要予約)。

※団体のお客様は日本科学未来館「団体でのご利用」(リンク先:https://www.miraikan.jst.go.jp/visit/group/ )をご確認いただきお申し込みください。事前に団体予約をされていても当日欠員で8名未満となった場合には団体割引は適用されませんのでご注意ください。