冨田一樹インタビュー 名器として誉高いザ・シンフォニーホールのオルガン、その魅力とは

スイスのクーン社製のオルガンの壮麗な響きが多くのファンを魅了しているザ・シンフォニーホール。これまで内外の著名オルガニストが出演し、数々の名演を聴かせてきた。大阪出身の冨田一樹もそのひとりである。彼は大阪音大・同大専攻科を経てドイツのリューベック音大大学院で学び、バッハ国際コンクールで日本人初の優勝と聴衆賞を得ている名手だ。すでに同ホールで何度もリサイタルを行い、その妙技を披露しているが、11月9日のリサイタルはオルガンのさまざまな音色を楽しめるプログラムが組まれた。

早くから音楽家を目指した冨田がオルガンに開眼したのは中学生時代だという。

「小学生の頃からピアノを習っていて、クラシック音楽は大好きでした。そして音楽家になれたらいいなと漠然と考えていましたね。オルガンとの出会いは中学生の時です。パイプオルガンで演奏されたバッハを聴いて、その素晴らしさにすっかり魅了され、レッスンに通うようになりました」

名器として誉高いザ・シンフォニーホールのオルガンだが、その魅力について冨田はこう語ってくれた。

「きらびやかでゴージャスな響きをもつ楽器だと思います。さらにどす黒い音やごりごりした音もあり、さまざまな表情を出すことができます。ペダルの力強い表現も特徴ですね。幅広い響きを出せる楽器なので、今回のプログラムはなるべくいろいろな音を聴いていただけるように工夫しました。ホールの残響のバランスが良いので、バッハなどの細かいパッセージを弾くのに適した楽器だと思います」

オルガンファンであれば、冨田のバッハはぜひ聴きたいところ。今回はバッハとバッハ以前、そして古典派のモーツァルトと近代フランス音楽という幅広いラインナップになっている。

「バッハの《幻想曲とフーガ》BWV542 は華やかな音色が魅力の作品です。オルガンは室内楽やオーケストラ等も編曲でカバーできるところが特徴ですが、《G線上のアリア》はできるだけ原曲に近い響きになるように編曲したオリジナル版で演奏します。自信作ですのでご期待下さい!バッハに影響を与えたブクスエフーデの《前奏曲》は足鍵盤の華麗なパッセージも聴きどころです。今回、宗教作品もプログラムに入れようと考えましたが、バッハ以前の時代に活躍したベームのコラール《天にましますわれらの父よ》は美しく瞑想的な一曲です。モーツァルトの《自動オルガンのためのアンダンテ》もオリジナルの編曲版でとりあげます。近代フランスのボエルマンの《ゴシック組曲》は荘厳な作品ですが、4つの楽章それぞれに個性的ですので、フランス流の響きもお楽しみ下さい」

多くファンが冨田の演奏を待ち望んでいるが、大阪出身の彼にとって「大阪の中心地に名器を備えているザ・シンフォニーホールはとてもありがたい存在」だという。

「ホールの素晴らしいオルガンの響きをいかし、カラフルな音色を楽しんでいただけるプログラムを組みましたので、どうぞご期待下さい」

取材・文=伊藤制子

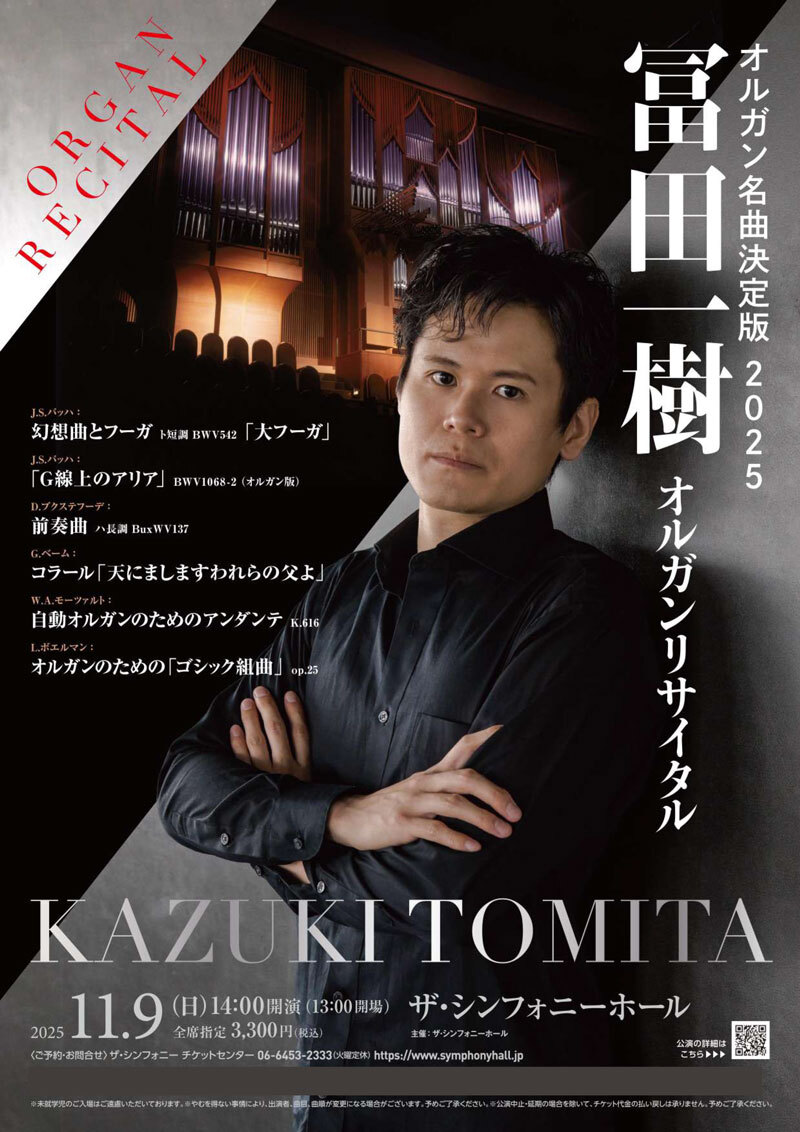

公演情報

[会場]ザ・シンフォニーホール

J.S.バッハ : 幻想曲とフーガ ト短調 BWV542「大フーガ」

J.S.バッハ :「G線上のアリア」 BWV1068-2 (オルガン版)

D.ブクステフーデ : 前奏曲 ハ長調 BuxWV137

G.ベーム : コラール「天にましますわれらの父よ」

W.A.モーツァルト : 自動オルガンのためのアンダンテ K.616

L.ボエルマン : オルガンのための「ゴシック組曲」op.25

※未就学のお子さまのご入場はお断りさせていただきます。