『クリムト展 ウィーンと日本 1900』記者発表会レポート 「黄金様式」の時代の代表作をはじめ、過去最多の油彩画20点以上が集結!

19世紀末から20世紀はじめにかけてウィーンで活躍した画家、グスタフ・クリムト。煌びやかな色面と官能的な女性像を組み合わせ、独自の画風を確立したクリムトの魅力を紹介する展覧会『クリムト展 ウィーンと日本 1900』(会期:2019年4月23日〜7月10日)が、東京都美術館にて開催される。

本展は、初期から晩年にいたる、およそ40年間にわたるクリムトの画業を、過去最多となる20点以上の油彩画を中心にたどるもの。金箔を多用した「黄金様式」の時代の代表作や風景画をはじめ、クリムトが影響を受けた日本の美術品や、同時代の画家たちの作品も併せて展示される。都内で開催された記者発表会より、学芸員の作品解説を交えた展覧会の見どころをお伝えしよう。

東京では約30年ぶりとなる大規模展覧会

ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画館 館長のステラ・ローリッグ氏

はじめに、世界最高のクリムト・コレクションを有することで知られるベルヴェデーレ宮オーストリア絵画館 館長のステラ・ローリッグ氏によるビデオメッセージが紹介された。

「クリムトは日本美術に傾倒しており、収集家でもありました。日本の観客の皆さまに、ご自身の目でオーストリア美術をご覧いただけることは、非常に特別な機会です。クリムトの日本文化に対する知識とその影響を発見していただけるでしょう」

クリムトが活躍した当時、19世紀末のウィーンは、オーストリア皇帝のフランツ・ヨーゼフ1世の統治下にあった。都市の急激な近代化と共に、絵画・建築・工芸・デザインなどの分野も近代的な斬新さを求める動きが起こっていたという。絵画では特に、過去の模倣に終始した旧アカデミズムから近代への変貌が見られ、1890年代にヨーロッパに広がった新しい美術傾向のアール・ヌーヴォーに呼応するように、1897年にウィーン分離派が結成された。クリムトは、その中心的存在であった。自由な表現活動を目指したウィーン分離派は、従来の展覧会組織に属さず、オリジナルの展示施設である分離派会館を持ち、展覧会の開催も度々行なった。

分離派会館 外観

さらに、クリムトの華麗な絵画の要素には、古代エジプト壁画やギリシャ陶器、中世の金地の板絵、ビザンティンのモザイク等に学んだだけでなく、日本の浮世絵や、琳派、上方文様など、日本美術に感化された部分も見られる。

ウィーンではフランスよりやや遅れて日本美術の受容がはじまり、1890年以降になると本や雑誌も入手できるようになった。日本美術を紹介する雑誌はヨーロッパのブルジョワ層に人気があり、クリムト自身も、それらの雑誌を参考にしていたと考えられる。

初期の肖像画から、「黄金様式」の時代の代表作まで

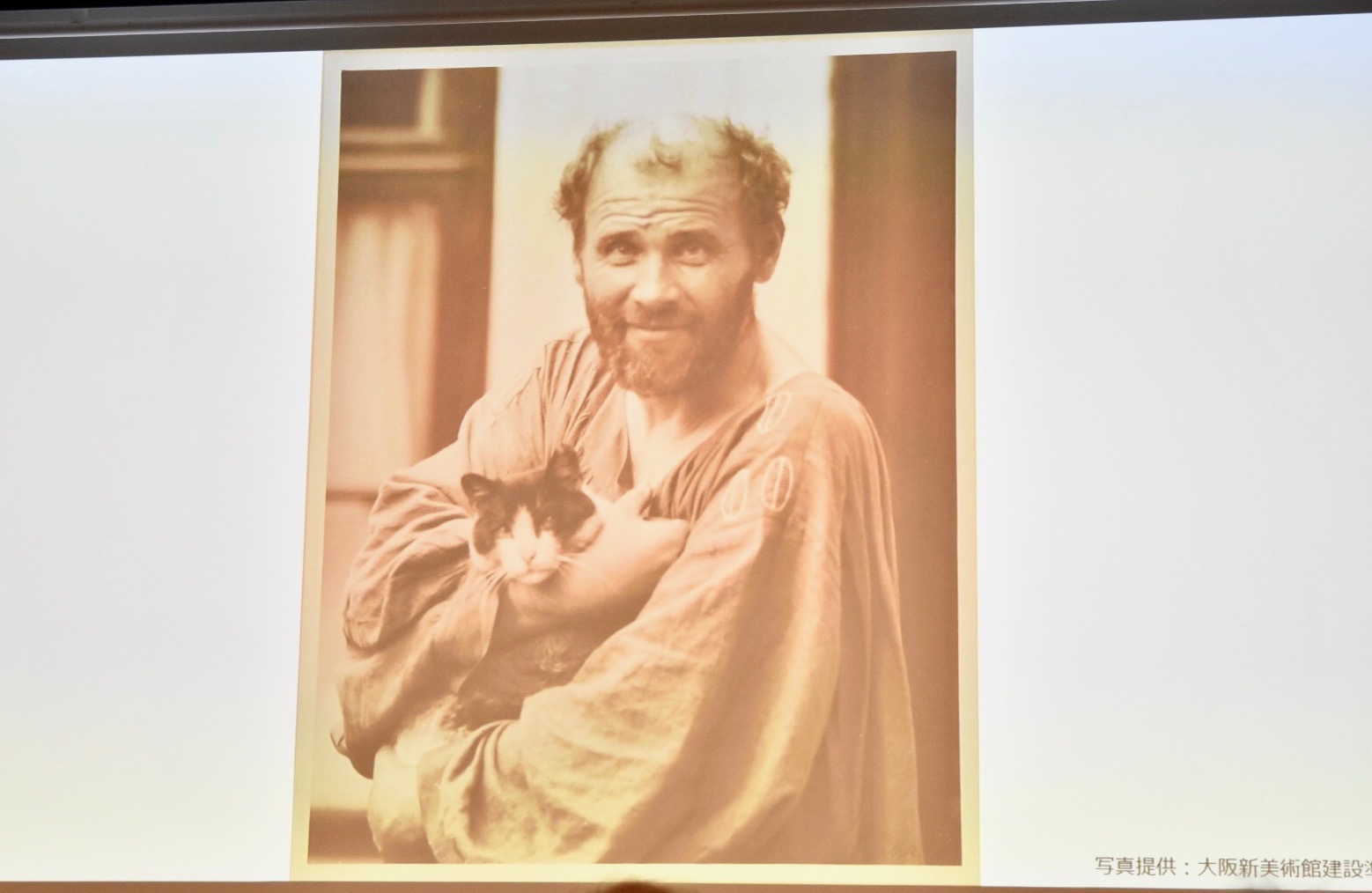

クリムトの絵は、完成作が少ないことで知られている。およそ200枚の作品の中で、完成したものは3分の1程度。つまり、20点もの完成作が本展で揃うのは、大変奇跡的なことなのだ。また、「デカダンス」や「ファムファタール」という言葉のイメージのあるクリムトだが、実際は体育会系。仲間内でレスリングやボクシングもしていたなど、意外な二面性を持つ画家だった。

以下、各作品の見どころも紹介しよう。

《17歳のエミーリエ・フレーゲの肖像》(1891年)

クリムトの初期作品である、《17歳のエミーリエ・フレーゲの肖像》。エミーリエは、クリムトの弟・エルンストの結婚相手の姉にあたる人物。クリムトにとって、彼女は精神的パートナーとして最も重要な女性であった。本作は、クリムトの日本美術からの影響を示す最初期の作品。画家自らがデザインを手がけた額縁には、桜の花の枝やさまざまな草花が描かれている。

《ヘレーネ・クリムトの肖像》(1898年)

クリムトの弟・エルンストの娘を描いた《ヘレーネ・クリムトの肖像》は、クリムトがウィーン分離派を結成して間もない頃の作品。本作では、横顔という古いヨーロッパの肖像画の伝統が取り上げられている。顔と髪型は綿密に描かれる一方、服装は非常に自由でスケッチ風であり、クロード・モネの肖像画を思わせる。特に印象的なのが、一つひとつのフォルムを区切っている輪郭のライン。ドイツ語ではこのような造形を「木版画のような」という形容詞であらわしている。

《ユディトⅠ》(1901年)

本作で、クリムトは初めて本物の金箔を油彩画に使っている。それ以前は金を絵の具で模倣する形で表していたため、この作品は黄金様式の最初の作品とされている。敵将ホロフェルネスを誘惑し、その首を取ったユダヤの女性ユディトの物語を借りて、女性のセクシュアルな魅力が持つ危険性を象徴的に描いている。首を失うということは、女性の魅力の前に、男性が我を忘れるという意味。残された書簡から、クリムトが自らを、女性の魅力の前では無抵抗の犠牲者であるとみなしていたことがわかっている。本作の制作中も、クリムトは複数の女性と関係を持ち、そのうち2人の女性との間には、それぞれ子供をもうけていた。

《アッター湖畔のカンマー城Ⅲ》(1909/1910年)

クリムトが風景画を描くのは、田舎でバカンスを過ごしている時にほぼ限られていた。つまり、画家にとって風景を描くということは休養でもあったのだ。1898年以降、毎年アッター湖を訪れるようになり、この作品もそこで描かれている。本作は望遠鏡を使って描いたため、切り取られている1コマは狭いところに押し込められたようで、奥行きが感じられない。女性の肖像画と同様、クリムトは装飾的な効果を意図しており、この作品は装飾品=ジュエリーのようなものだとしている。

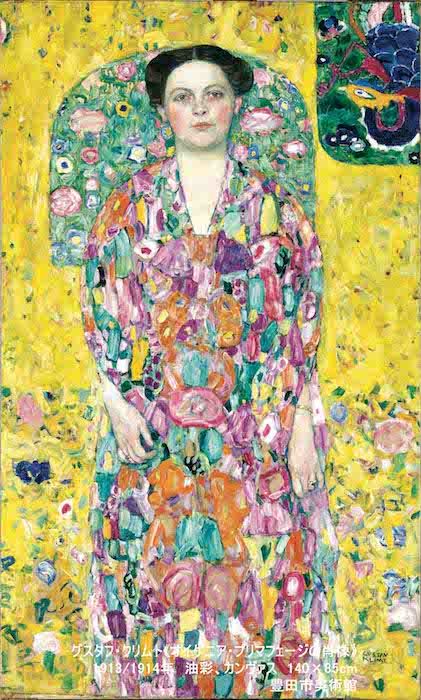

《オイゲニア・プリマフェージの肖像》(1913/1914年)

1909年になると、クリムトは金・銀・プラチナを使うのをやめて、カラフルで力強い色彩で描くようになる。色彩の組み合わせは、東アジアの美術品から取り入れたものだと考えられる。同じような色彩が、日本・中国・韓国の陶磁器や七宝にも見られる。後期の肖像画の背景には、こうした美術品のモチーフが描きこまれていて、本作の右上にも鳳凰の姿が見られる。クリムトは、自身の作品をコスモポリタン社会に対する貢献であると捉えていた。グローバル化がはじまる時代にあって、芸術こそが民族の文化交流の最良の手段だと考えていたのだ。

《赤子(ゆりかご)》(1917-1918年)

クリムト作品の中で最も不思議な絵画。わずか数日間で仕上げ、おそらく未完成ではあるが、1917年には展示されていた。クリムトの芸術において特に重要な基本テーマは、誕生から死にいたるまでの生の循環。クリムトは自らの生の終焉に際して、こうしたひとつの見方に匿名の赤ん坊の絵画を捧げている。赤ん坊を包む布の模様のいくつかは、東アジアの織物から取っていると考えられる。

全長34メートル!《ベートーヴェン・フリーズ》の精巧な複製展示

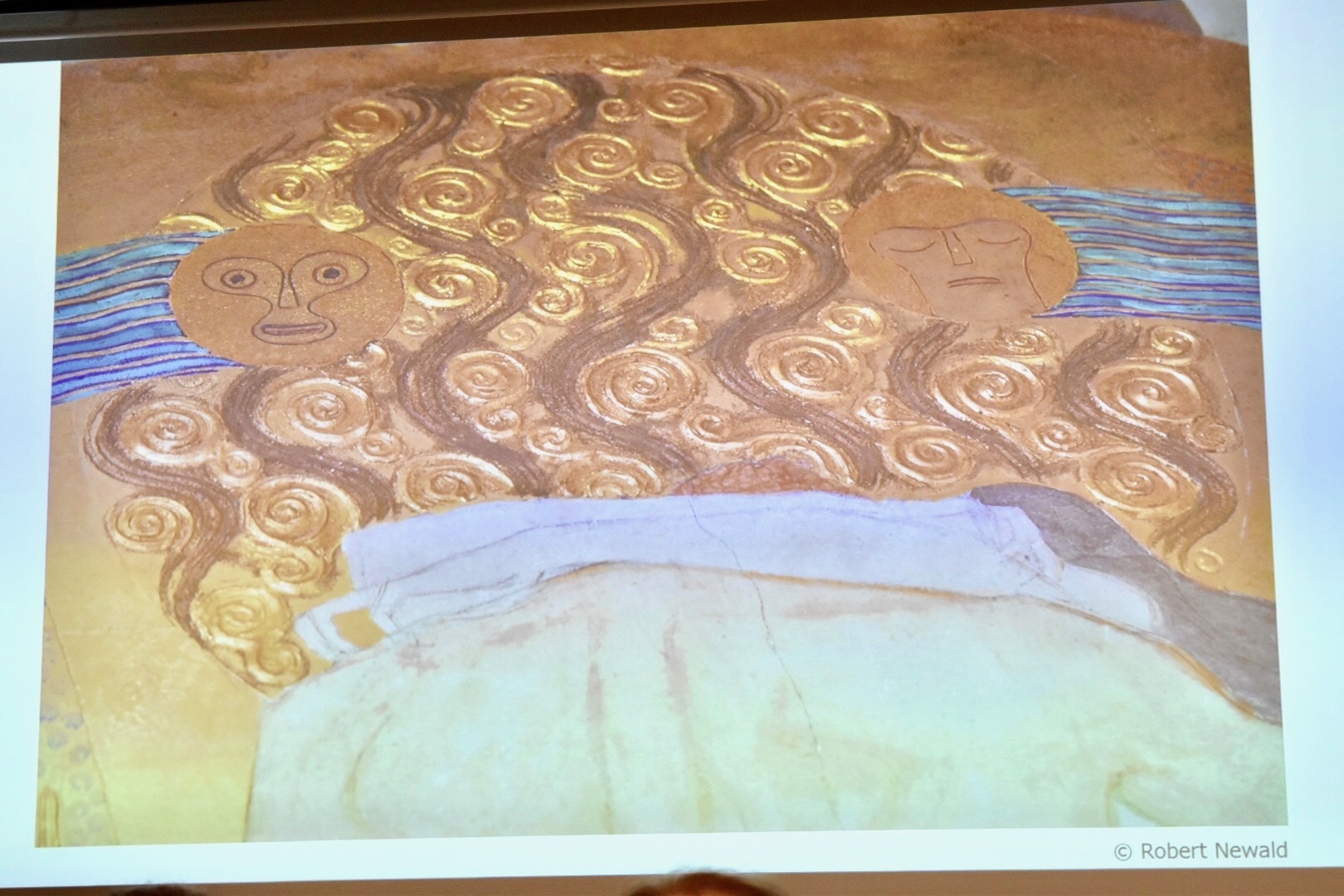

本展の見どころのひとつとして、ウィーン分離派会館を飾る壁画《ベートーヴェン・フリーズ》の精巧な複製展示も見逃せない。

クリムトを中心に1897年に結成された分離派は、1898年から1905年までの8年間に、主に分離派会館において継続してグループ展を開催した。なかでも、1902年に開催された第14回ウィーン分離派展は、偉大なる音楽家のベートーヴェンを賞賛するために企画された展覧会で、平面・立体・家具・装飾など多分野の芸術家たちが参加した。クリムトの手がけた壁画も、ベートーヴェンの交響曲第9番に着想を得て制作されている。

高さ2.15メートル、全長34メートルにおよぶ壮大な壁画には、騎士が幸福を求めて敵に向かい、楽園にたどり着くまでの旅路が絵巻物のように描かれている。

黄金の甲冑で完全武装した勇ましい騎士の行く先には、悪の化身である黒髪のゴルゴン三姉妹や、病・狂気・死の擬人像、淫欲・不摂生の擬人像などが画面を埋め尽くす。彼らは幸福を追う騎士の前に立ちはだかる、敵意に満ちた力と解釈されている。

壁面の最後には、天使たちの合唱隊を背に、裸で抱き合い接吻を交わす男女の姿が描かれる。これは、幸福を追う旅路の果てにたどり着く理想の世界を表現しているそうだ。

この作品が放つ輝きと高揚感は、クリムトの装飾的かつ官能的な絵画表現からというよりも、画家が用いた技法や素材によって作り出されているともいえる。クリムトは、中世美術やビザンティン時代のモザイク装飾に関心をよせ、物理的に輝く素材を初期の頃から取り入れていたようだ。《ベートーヴェン・フリーズ》にも、女性の髪飾りや装飾品に金がふんだんに用いられ、その上に輝石や貝殻が幾何学的に配されている。

さらに、壁面の最後の部分にも、愛を象徴するような渦巻き模様が漆喰によって立体的に表され、金で彩られている。琳派の影響も見受けられるこうした表現に、世紀末のジャポニスムの流行をふまえながら独自の表現を築いた、画家の洗練された感性を見ることができる。

また、本展で展示される複製壁画は、クリムトが描いた図像だけでなく、表面に施された輝石なども緻密に表現されているとのこと。

《ベートーヴェン・フリーズ》分離派会館の展示イメージ

『クリムト展 ウィーンと日本 1900』は2019年4月23日より開幕。華麗で甘美なクリムトの世界を堪能できる機会に、ぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。