屋敷豪太、奥田民生、MANNISH BOYSらが師走の京都を熱くした“祭り”

chidoriya rocks 69th 撮影=三浦憲治

chidoriya rocks 69th 2018.12.26 ロームシアター京都

常々、“粋”な人や物事に惹かれがちである。意味合いのフワッとした言葉なので辞書を引いてみたら、「気質・態度・身なりなどがさっぱりと垢抜けていて色気があること」「人情の機微、特に男女関係についてよく理解していること」「花柳界の事情に通じていること」とあった。なるほど、要するに洒落ていてちょいワルでほんのりエロいけど魅力的というか、下ネタを言っても不思議と引かれない人みたいなね。ちなみに対義語は“野暮”だそう。

年の瀬迫る京の街で行われたイベント『chidoriya rocks 69th』は、そんな“粋”の集合体だった。

「京都ちどりや」の創立69周年を記念して行われたこのイベント。「京都ちどりや」は舞妓・芸妓さんの化粧品などを扱う店として愛され、今ではオーガニック化粧品の販売でも知られる会社である。正直最初は同社とロックイベントの結びつくポイントにピンときていなかったのだが、イベント冒頭の代表・屋敷朋美氏による挨拶にあった、近年多発する自然災害(京都も含む)を受けての「こんな時代だからこそ“祭り”を絶やさないことこそ大切」という意気に触れ、実際にイベントを目の当たりにしてみると、同社や京都の気風と名うてのロックミュージシャンたちの融合は、必然に思えたのだった。ここからはその模様を振り返っていこう。

宮川町舞妓・芸妓 撮影=平野大輔

宮川町舞妓・芸妓 撮影=平野大輔

はじめに舞台へと上がったのは、宮川町の舞妓・芸妓のみなさん。「花柳界の事情に通じていない」野暮な関東人である筆者以外にも、初めて生で小唄を聴いて舞を観たという人も多かったのではないだろうか。歌と三味線、篠笛のほかには、舞い踊る舞妓・芸妓の足音がビートを刻むのみという極めてミニマルな構成の音に乗せ、京都の四季をイメージした画像とともにそれぞれに対応した演目が披露されていく。その艶やかで鮮やかな姿に何度も感嘆の拍手が上がっていたことはいうまでもないが、ひとつ意外だったのは華やかさや伝統を感じさせつつも、必ずしも身を正して観るべき類のものではなく、案外コミカルな要素も含まれていること。風流でありながら洒落やユーモアがある、それは京の街の人や文化、歴史にも通ずるかもしれない。

宮川町舞妓・芸妓 撮影=三浦憲治

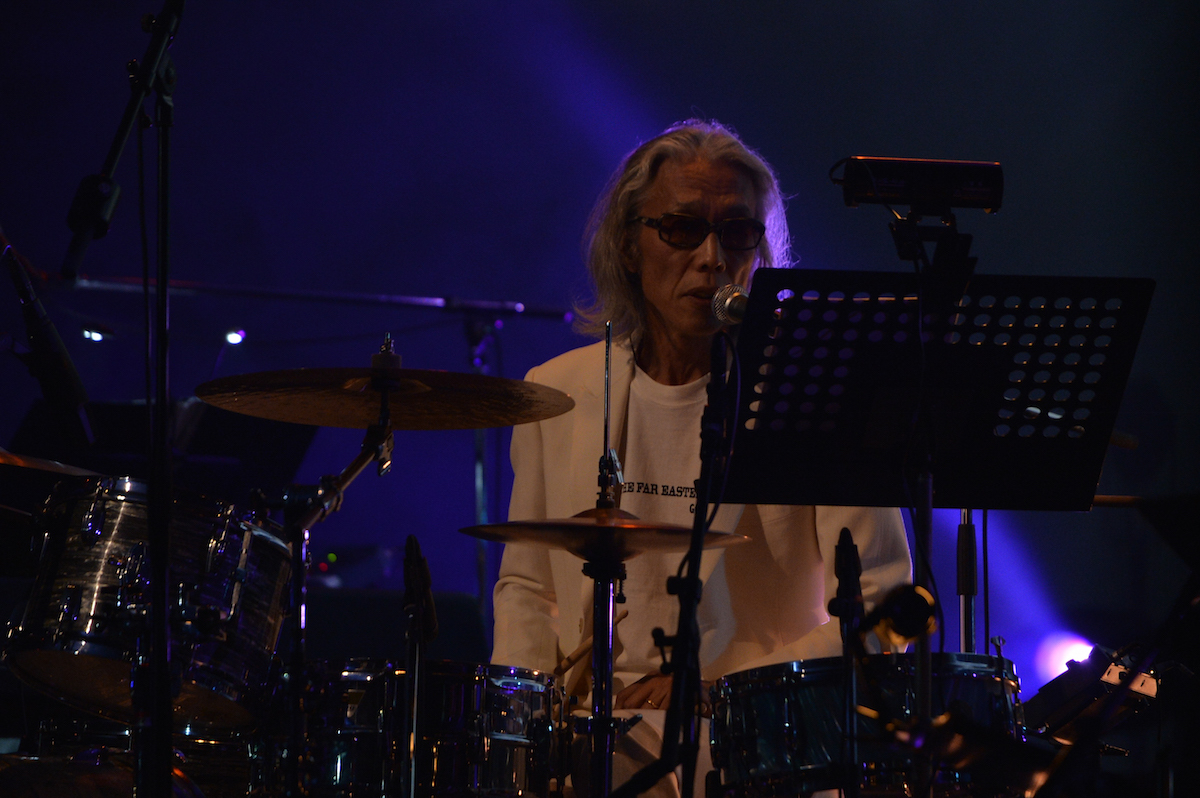

屋敷豪太 撮影=三浦憲治

舞妓・芸妓がステージを終えると湧き上がった拍手が鳴り止む前に、スクリーンには別の映像が浮かび上がり、ダブ的な重低音が響きわたる。ピアノとドラムがINしたところで強い逆光とともに幕が上がると、そこにはすでに屋敷豪太率いるスペシャル・バンドがスタンバイしており、そのままライブがスタートした。屋敷のステージは、佐橋佳幸や小原礼、西慎嗣ら錚々たる凄腕ミュージシャンとともに自身の最新作『The Far Eastern Circus』を完全再現する内容であり、背後に映る映像に至るまで本人が制作するなど徹底したコンセプトに基づいたもの。『The Far Eastern Circus』自体、このライブ当日より先行販売されたばかりの作品であるため事前に聴き込んでいたリスナーはほとんど皆無であり、また歌物的な作品でもないため、果たしてどのような反応で受け止められるのか?と思っていたのだが、そこはさすがだった。一人一人の放つ音とプレイスキルに耳目を奪われるうち、どんどん作品の世界に引き込まれ、すさまじい集中力とともに会場全体の視線がステージへと注がれる。

屋敷豪太 撮影=平野大輔

屋敷豪太 撮影=平野大輔

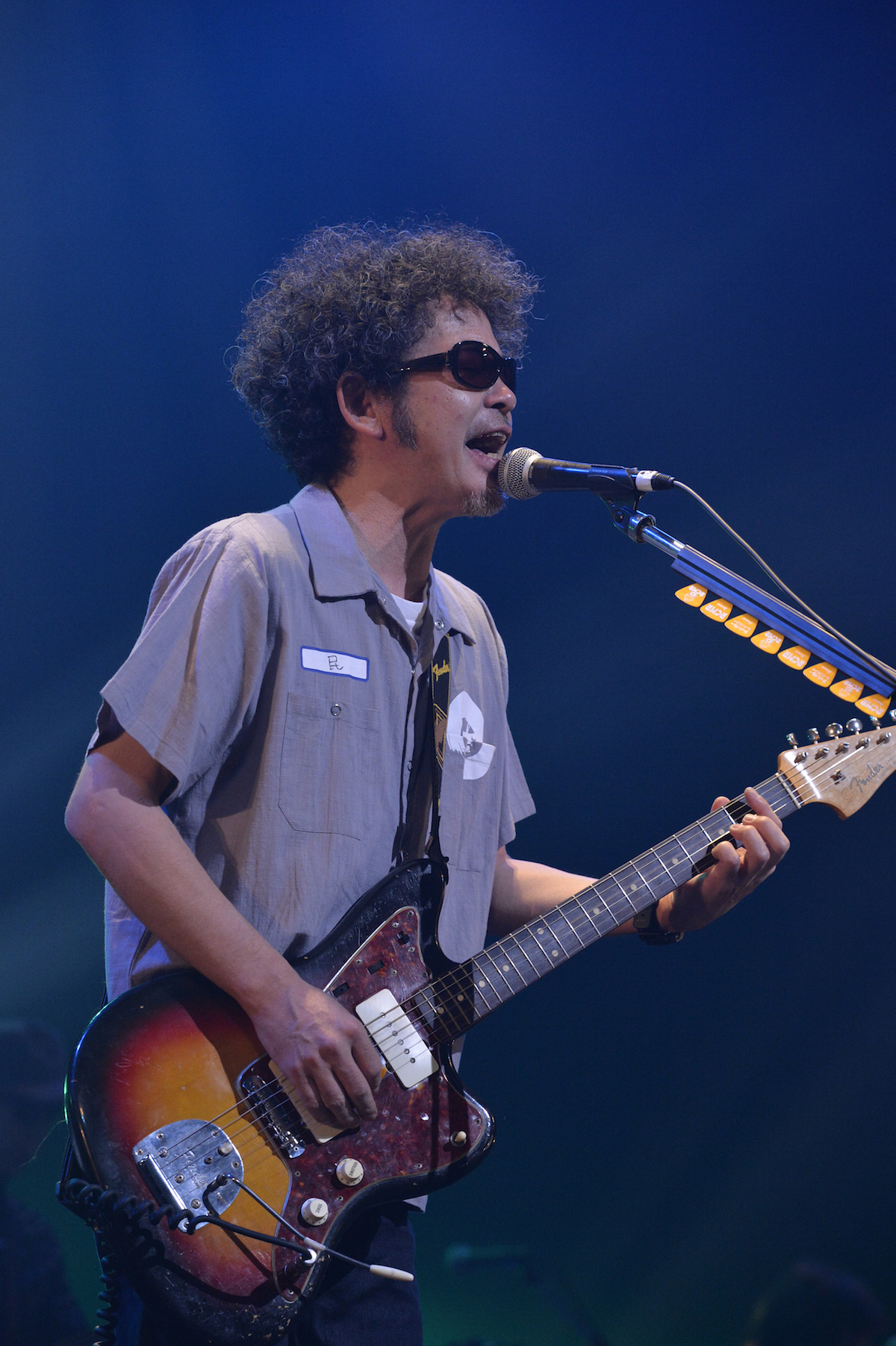

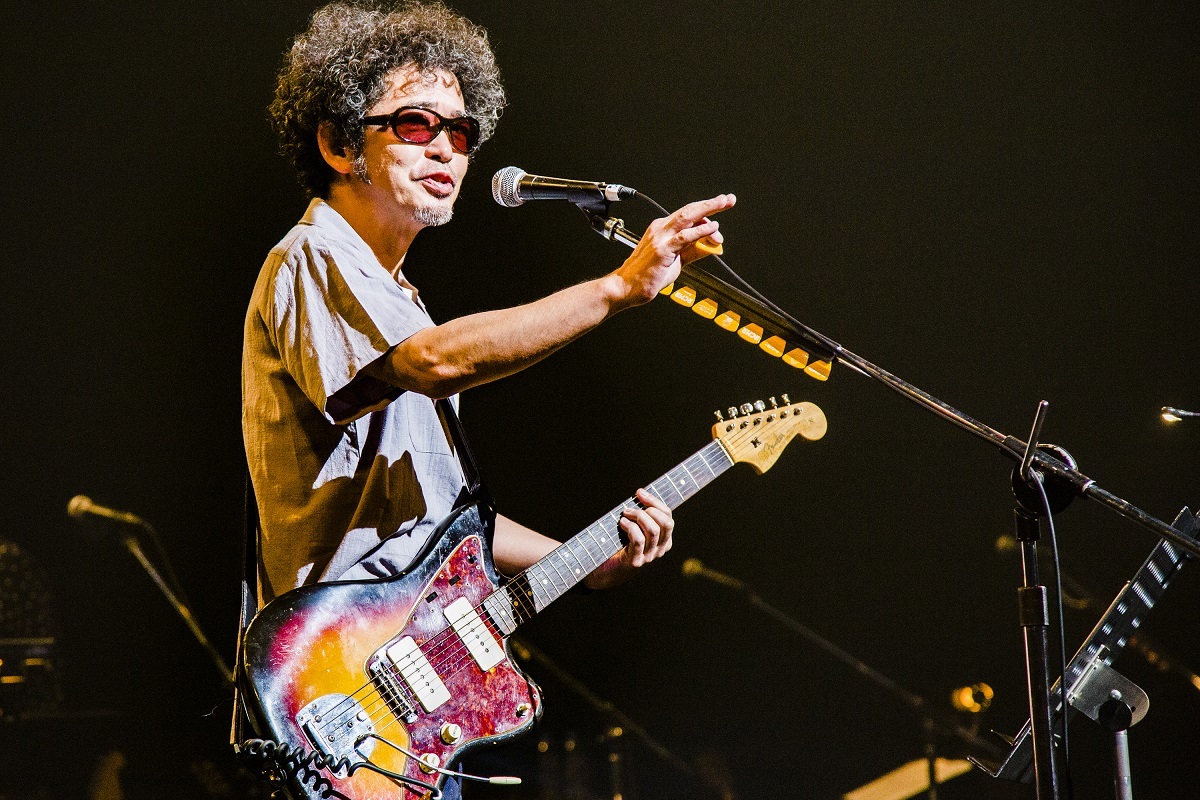

奥田民生 撮影=平野大輔

とはいっても、決してラジカルで難解な作品というわけではなく、屋敷がそのキャリアの中で築いてきた音楽性を、出身地でもある京都を触媒に料理・再構築して生まれたという背景もあって、UKソウルからエレクトロ、オルタナティヴ・ロックまで行き来するサウンドの中にはどこか親しみやすさが存在する。一切のMCを挟まずに、屋敷のシュアなドラムプレイと歌唱、ゲストの佐藤タイジらによる円熟の演奏をもって順を追いアルバム曲が演奏されていく中で、ひときわ軽やかで思わず身体を揺らしたくなる「SEVENTY SENSES WORLD」から、奥田民生が登場して渋いギターソロを披露したスローナンバー「BLOOD ON FIRE」、奥田と入れ替わりにKenKenが煽りながら現れてはじまったヘヴィな「CAN’T CONTROL MYSELF」という流れは、フィジカルな高揚に満ちたものだった。おまけに斉藤和義まで登場して爆音のギターソロを響かせ、場内の熱量は上がり続けていく。

KenKen 撮影=三浦憲治

斉藤和義 撮影=平野大輔

インストの「Looking at the day light (Inst)」を経て、「ENLIGHTENMENT」「THE UNIVERSE IN REVERSE PART II」へ至る最後の流れは、美しく緻密な調べが次第に、繰り返し登場する「UNIVERSE」の言葉そのままに巨大なスケール感へと変貌していき、音の渦に呑まれる感覚がたまらない。音が鳴り止むとそのまま幕が降りフィニッシュするという潔さもよかった。

屋敷豪太 撮影=平野大輔

屋敷豪太 撮影=平野大輔

MANNISH BOYS 撮影=平野大輔

荘厳とさえいえる空気の余韻が後を引く中、転換を挟んで斉藤和義と中村達也によるユニット・MANNISH BOYSが登場すると、斉藤の鋭いディストーションギターと中村の爆撃の如きドラムが炸裂する挨拶代わりの「MANNISH BOYSのテーマ」で、場内は初っ端から完全に制圧されてしまった。堀江博久が登場してベースを演奏した色気たっぷりの「グッグッギャラッグッグ」まで一気に駆け抜け、徹底的にタフでタイト、クールで熱いその音に昂ぶりまくったところで、「いえーい」「おいでやすー、おこしやすー」などと2人が挨拶。この肩の力の抜けっぷりというか、適当加減というか、大人の余裕みたいなところなんて“粋”の最たる例だろう。そこから本邦初公開だと披露されたのは新曲「Sweet Hitch Hike」。構成としてはどストレートなロックンロールなのだが、歌詞の内容やみずみずしい3声のハーモニーが、そこはかとない青さを醸し出す。

MANNISH BOYS 撮影=平野大輔

MANNISH BOYS 撮影=平野大輔

怪しげな雰囲気のミドルテンポに斉藤の声質が際立つ憂いを帯びたメロディが乗っかった「天使とサボテン」。堀江がシンセで吐き出す電子音にノイズギターを重ね、中村のスポークンワード的歌唱を交えつつ人力ダンスミュージックへと展開していく「DIRTY BUNNY」。エッジの効いた変化球とも言えるこれらの楽曲も、この2人の手にかかれば全てご機嫌なロックミュージックとして成立してしまうことに改めて恐れ入っているうちに、ライブはもう終盤。「LOVE & LOVE」から「GO!GO! Cherry Boy!」へと繋ぎ、会場を見渡せばいたるところで飛び跳ねる観客の姿も見られた。トリではないのにアンコールが起こるほどの熱狂は、この痛快なロックンロール・ショーへと向けられたこの上ない賛辞だろう。

MANNISH BOYS 撮影=平野大輔

MANNISH BOYS 撮影=平野大輔

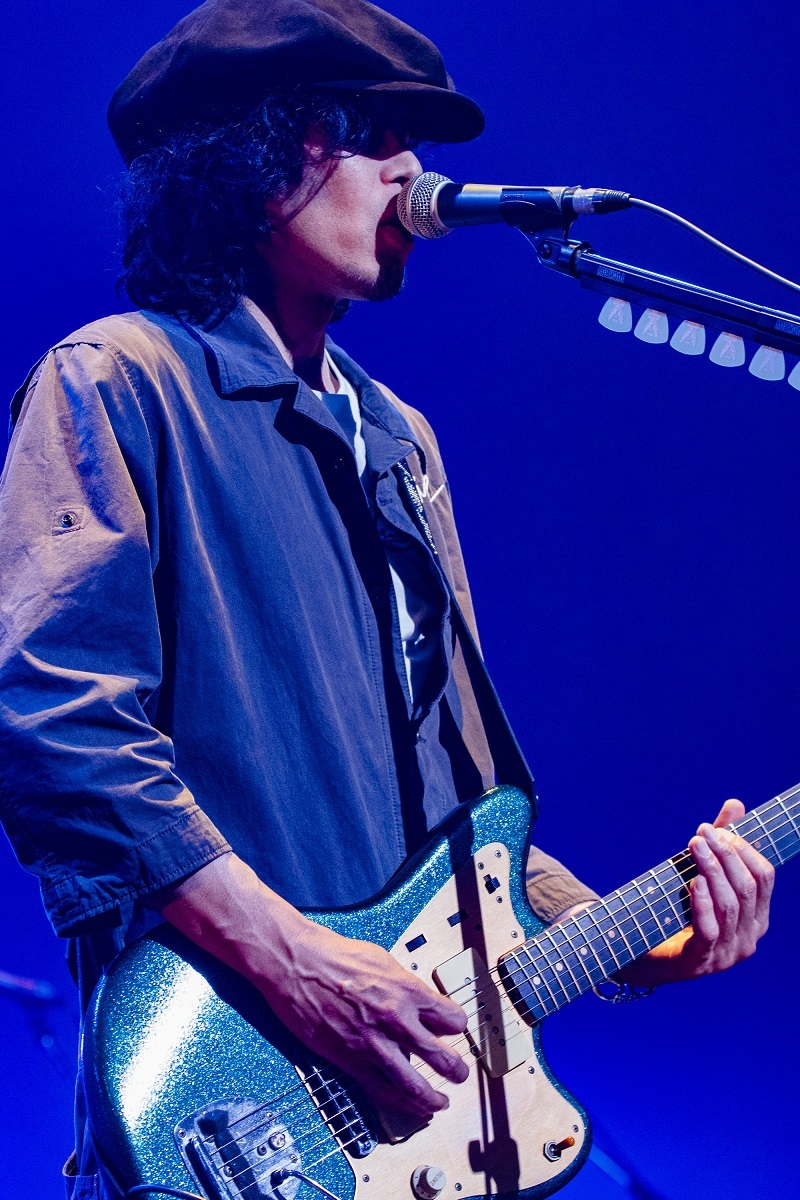

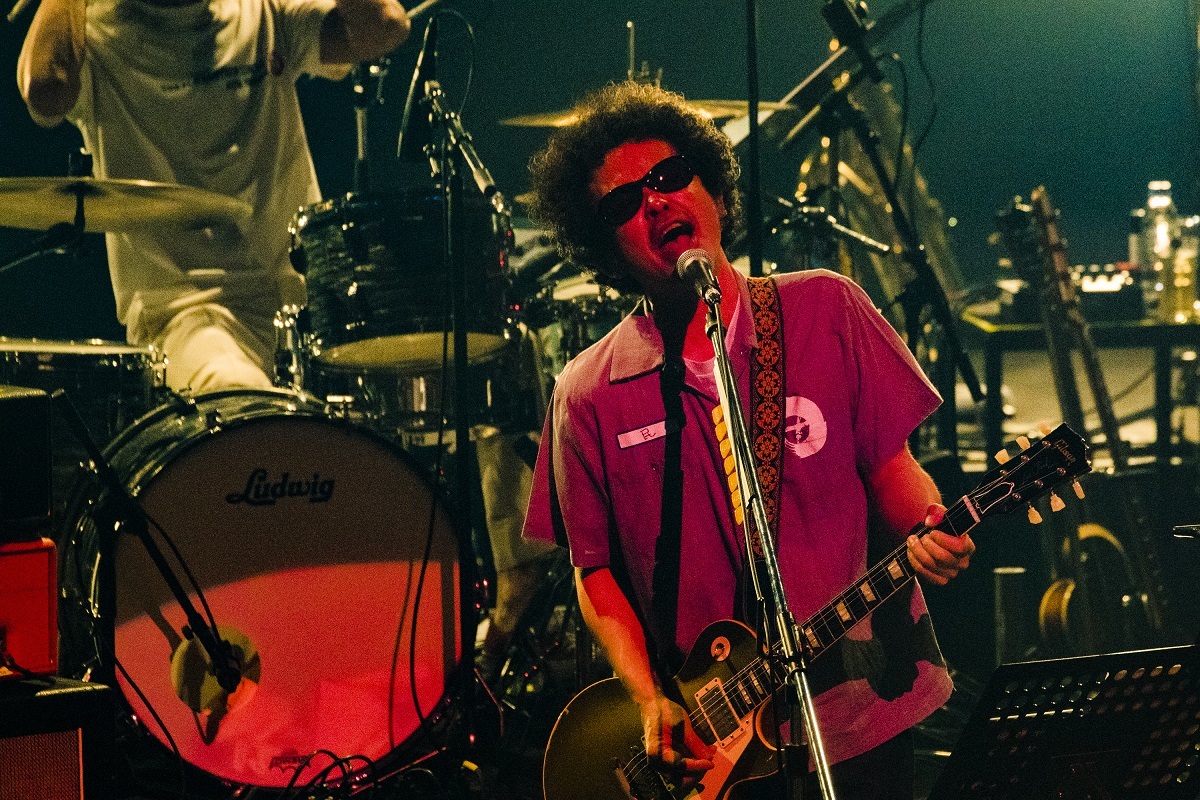

奥田民生 撮影=三浦憲治

そして屋敷が再びステージに上がり、ドラムセットにスタンバイ。同イベントを「できれば毎年やりたい」と語り喝采を浴びたところでバンドメンバーが呼び込まれ、続いて『chidoriya rocks 69th』を締めくくるべく最後にステージに登場したのは奥田民生だ。で、「あ、どうもこんばんは。……待ち時間が(笑)」と一言。MANNISH BOYSも相当にゆるめのテンションだったが、その点は奥田も負けず劣らずだ。もちろん、ひとたび演奏が始まればキレキレなのも同様で、屋敷と視線を合わせたカウントコールからの1曲目「マシマロ」からいきなり、シンプルな構成と脱力系の歌詞とは裏腹に、有無を言わさずこちらの身体を揺らすような強烈なグルーヴで攻め立ててくる。それは、佐橋と西を呼び込んで「(自身の曲では)わりかし有名な方です」と披露した「イージュー★ライダー」も、なんでもない日常に送る賛歌のようなあたたかみを帯びた「野ばら」も同様だ。

奥田民生 撮影=三浦憲治

奥田民生 撮影=平野大輔

奥田民生 撮影=平野大輔

会場に関する話やキャンディーズが福知山に来た時に観に行った話など、面々の京都にまつわるトークでひとしきり盛り上がったあと、屋敷と小原のバンド・The Renaissanceが制作中だという新譜からの新曲「春うらら」へ。「祇園でお金を費いすぎちゃうバンドマンの曲」だという紹介があったが、華がありつつどこかコミカルなロックンロールナンバーは、先ほど観た舞妓さんたちのステージにもどこか通じる部分がある。お酒の失敗を面白おかしく昇華してしまおうとする文化は今も昔もあんまり変わらないらしい。そこから屋敷からのリクエストとして演奏されたレッド・ツェッペリンのカバー「Rock And Roll」は、一転してハードにド派手に。名手たちによるトリプルギターのソロリレーに歓喜の声が上がり、奥田はといえばロバート・プラント顔負けか?というくらいに、豊かな声量でハイトーンのシャウトを響かせまくっていた。

奥田民生 撮影=平野大輔

奥田民生 撮影=平野大輔

奥田民生 撮影=平野大輔

アンコールの幕が上がるとこの日の出演者全員が集合しており、まさにお祭り感に包まれた中でスタート。まずは「祇園小唄」で舞妓・芸妓が舞ったあと(興味津々すぎる斉藤に笑いが起きたり)、バンド演奏が加わって演奏されたロックバージョンの同曲は、ギターが計5本にベースが2本という編成、スローテンポでメロディも明確ではないこともあって重厚なサイケデリック・ロックのよう。KenKenによるスラップや屋敷と中村のツインドラム、各々が一節ずつ歌うボーカルなど見所も満載だ。

宮川町舞妓・芸妓 撮影=三浦憲治

KenKen 撮影=三浦憲治

そして、KenKenや佐藤タイジをはじめとした一部出演者による熱望が叶い、前代未聞のステージ上でのお座敷遊びのコーナーも実現した。「とらとら」という、屏風越しに踊りつつジャンケンの要領で行う遊びで対決して、負けた方が「生のゴボウの洗ってないやつ」の味がするという朝鮮人参酒を飲むということに……なったのだが、結局は負けた斉藤だけでなく勝ったはずのKenKenや奥田も飲まされる流れになり、ステージの上も下も大はしゃぎで盛り上がる。その後は奥田の「さすらい」、斉藤のソロ曲「ずっと好きだった」と、大名曲を全員で2曲続けて大団円を迎えたのだった。

KenKen 撮影=平野大輔

奥田民生 撮影=平野大輔

京都の伝統芸能に触れたあと、アート性の高いストイックな再現ライブで魅せた前半戦に、名曲の数々を優れたテクニックと脱力のテンションで届けていった後半戦。どちらの面もしっかり打ち出せる凄腕ミュージシャンたちによる『chidoriya rocks 69th』。京都ちどりやが70周年を迎える今年も、またそれ以降も、このイベントが京都の冬の風物詩のひとつに加わったら素敵だと思う。

chidoriya rocks 69th 撮影=三浦憲治

それにしても、やっぱりこの企画を立てた屋敷も集った出演者たちも、“さっぱりと垢抜けていて色気があり、人情の機微や男女関係についてよく理解していて、花柳界の事情に通じている(ようになった)人”だらけだった。“粋”なる日本古来の美学とロックミュージシャン特有の格好良さってやつは、わりとよく似ているらしい。

取材・文=風間大洋

chidoriya rocks 69th 撮影=平野大輔