幻想的な『アートアクアリウム展〜大阪・金魚の艶〜』開幕、木村英智総合プロデューサーの野望は「世界中の人に観てもらいたい」

『アートアクアリウム展〜大阪・金魚の艶〜』 撮影=ハヤシマコ

2021年7月7日(水)、七夕。大阪・堂島リバーフォーラムにて『アートアクアリウム展〜大阪・金魚の艶〜』がスタートした。『アートアクアリウム展』は、アートアクアリウムアーティストの木村英智が手がける、「アート・デザイン・エンターテイメント」と「アクアリウム」が融合した、水族アート展覧会。様々な趣向を凝らした水槽の中に、美しい金魚たちが悠然とゆらぐ姿を見たことがある人も多いのではないだろうか。

今年は『アートアクアリウム展』15周年。2007年、東京・六本木での初開催以降、順調に来場者数を伸ばし、有料観客数は1,000万人以上を超えた。世界中からのオファーが届き、イタリア・ミラノや中国・上海でも開催され、好評を博した。アート・エンタメ界において、1つのジャンルを確立したと言っても過言ではないだろう。昨年8月には、ホームである東京・日本橋に『アートアクアリウム美術館』を設立。常設で金魚が優雅に舞い泳ぐ姿を見られるようになった。

大阪での『アートアクアリウム展』は、2016年以来じつに5年ぶり。去る7月6日(火)、公開に先駆けて内覧会が行われた。記者発表会では、総合プロデューサーも務める木村英智が挨拶を行い、質疑応答に応じた。今回は内覧会の様子をレポートするとともに、木村の個別インタビューをお届けしよう。

コロナ禍での15周年。「癒しと希望」を届けたい

『アートアクアリウム展〜大阪・金魚の艶〜』

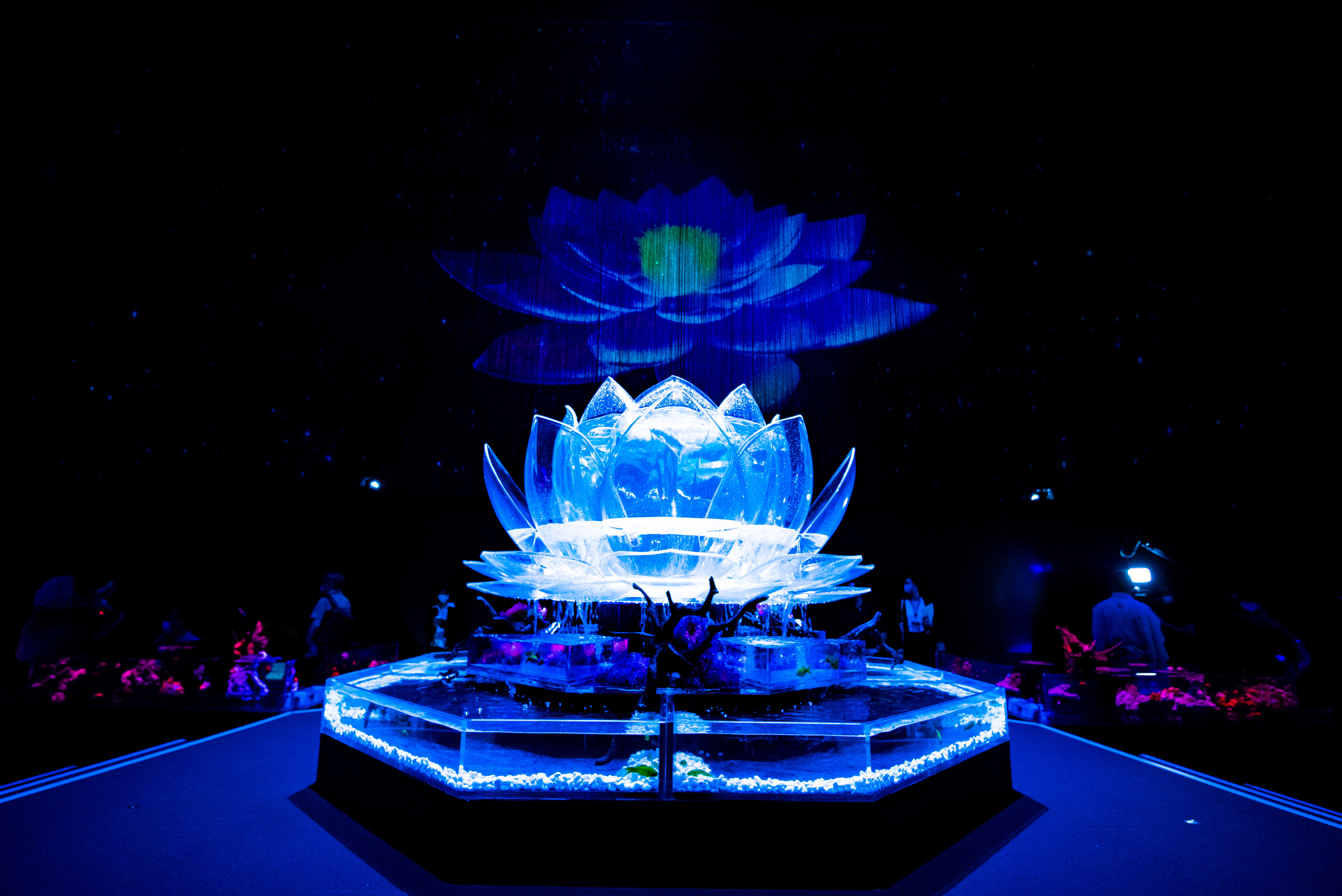

大阪初登場の作品「ロータスリウム」の前に立った木村は、「昨年8月、東京で美術館をオープンしてから、京都二条城、年末年始の高知、春の福岡と、コロナ禍で『アートアクアリウム展』を駆け抜けてまいりました。大阪は5年ぶりの開催です。5年前は10周年、今回は15周年。大阪が15周年記念展の皮切りとして始まるということで、本当ならもっと派手に花火を打ち上げて、華々しくやりたいところではありますが、まん延防止等重点措置の中なので、少し静かなスタートになりました。私の秘めた心の中では、大変感慨深く感じております。

アートアクアリウムは、非日常、非現実の世界を届けることをテーマにしてまいりました。人々に感動や思い出を与えることが1番でございまして、このテーマは、実はこのご時世にすごく合っているんじゃないかと、この1年間で自信を持ってまいりました。展覧会事業、アート事業、飲食も含め、コロナ禍でいろんな事業が苦しんでいます。僕がマスコミの皆さんに言っていただきたいのは、会場の感染対策、そして1年以上付き合ってきた個人の感染対策がきちんとなされていれば、アート鑑賞についてはお出かけいただいても大丈夫だということ。そして、アートと深く向き合うことを楽しんでいただきたい。もちろん人の流れを止めることも重要ですが、コロナ禍でどのように生活を楽しむかの選択肢に、アート鑑賞を入れていただければと思っております。コロナ禍で15周年をオープンするにあたって、我々は「癒しと希望」を届けたいと思い、大阪会場を構成しております。非日常の世界に足を踏み入れてもらい、皆さんの心を解きほぐし、癒しを与えるアートエンターテイメントとしての役割を打ち出していきたく思います」と挨拶を締めた。

作品の見所については「今回は大阪初登場の作品ばかりです。「ロータスリウム」、「セキテイリウム」、「キモノリウム」、「九谷金魚品評」、「天井金魚」、「キリコリウム」。そして最後に「超・花魁」という1番象徴的な作品が控えています。今まで大阪で見られた方の印象に残る「花魁」は、1,000匹もの金魚が泳いでいる大きな金魚鉢ですが、『超・花魁』はなんと、3,000匹の金魚が泳いでおります。今までよりインパクトがあります」と述べた。

大阪初登場の作品が6点、関西初登場の作品が1点

『アートアクアリウム展〜大阪・金魚の艶〜』

続く内覧会では、実際に展覧会の様子を見ることができた。大阪初登場の作品を中心にレポートしよう。

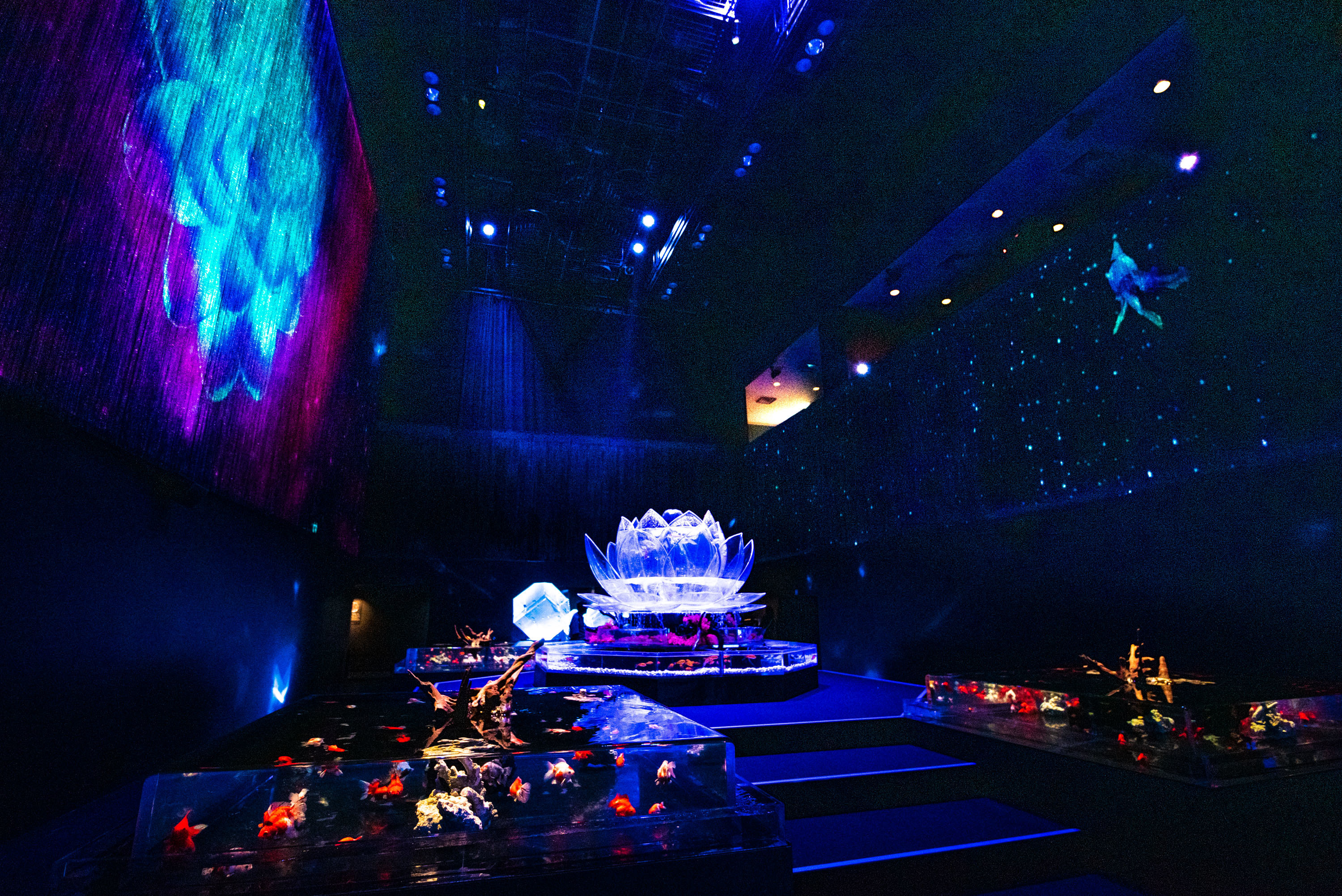

薄暗い会場に歩を進めると、中央に現れる大きな蓮の花。「ロータスリウム」だ。蓮は大きく美しい花を咲かせるまでに濃い泥水を必要とする、「苦境と困難を乗り越えて」咲く花。蓮を形どった水槽の中では、美しい金魚たちが優雅に舞う。眺めていると、水槽に当たるライトの色がカラフルに変化していく。そして、「ロータスリウム」を囲むように、浅く静かで穏やかな水槽「ラグーン」、新作で大阪初登場の「セキテイリウム」が並んでいる。頭上には、天井まで届かんばかりのダイナミックな映像が映し出され、メインビジュアルにも登場するレインボーのきらめきを纏った金魚たちが音楽に身を委ね、自由に空間を泳ぎ回っていた。「セキテイリウム」は日本文化の「枯山水」からさらに庭木などを差し引いた、究極にシンプルな「石庭」をヒントに作られた。プリズムのような光がゆらめきを作り出し、どこに立って見るかで没入感が変化する、おもしろい作品だ。

『アートアクアリウム展〜大阪・金魚の艶〜』

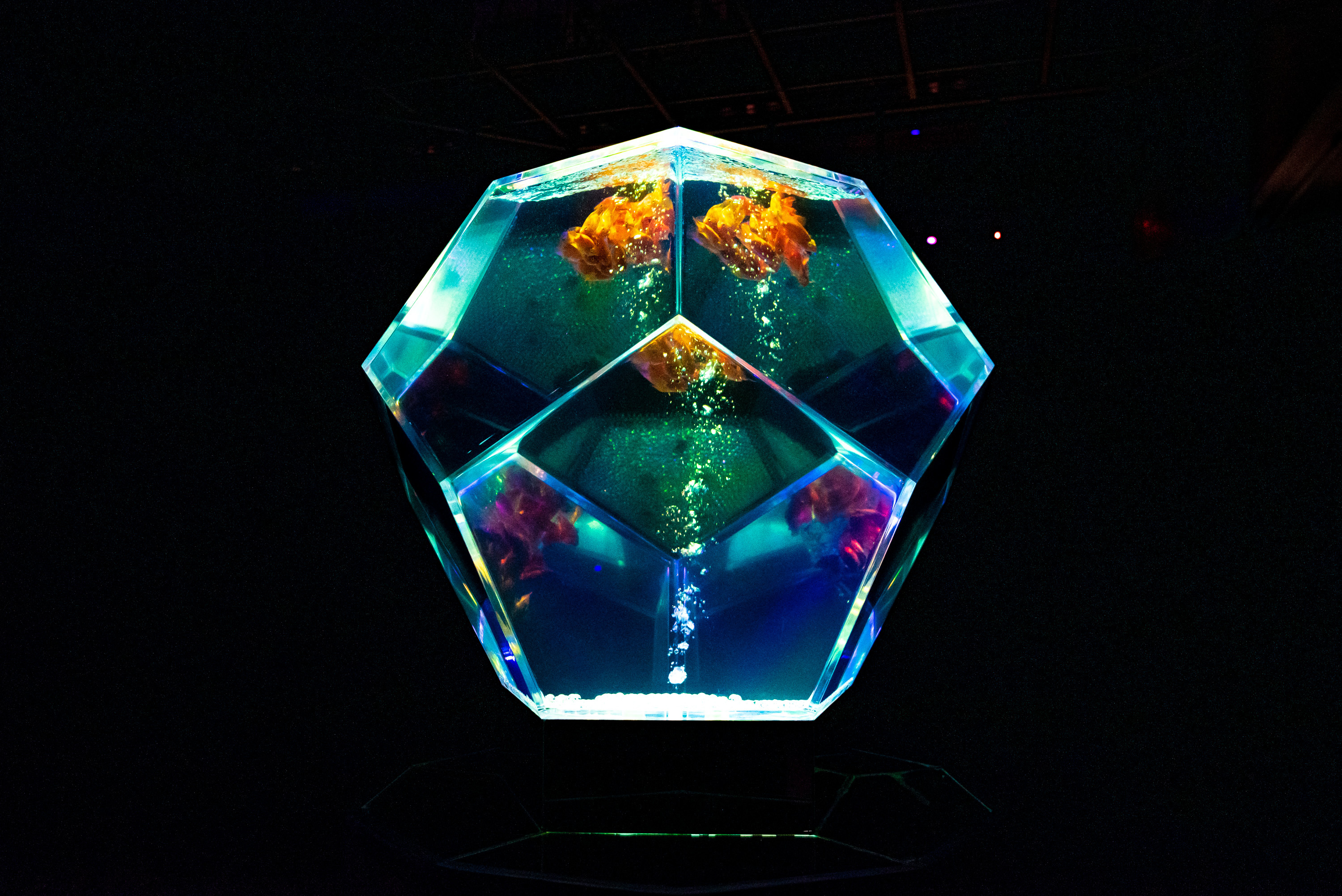

順路を先へ進むと、関西初登場の「天井金魚」が頭上を彩る。数多くの高級金魚たちがふわふわと漂い、まさに豪華絢爛という言葉が浮かんだ。江戸時代の豪商の遊びからヒントを得た本作は、構想5年の大作。木村曰く、「金魚は元来上から観て楽しむもの。下から観ても白いお腹があるだけなので綺麗じゃないのです。どのようにするか色々考えた結果、ミラー効果で1匹の金魚を多角的な角度から見れるようにしました」。さらに、金魚が生きるために必要なろ過装置(通常は水槽の下に設置されるもの)を天井に見えないように設置するのが「本当に難しかった。特殊な水の流れを作り、きちんと魚が生きられる環境を担保しながら、あれだけコンパクトなところに収める、見えない部分の構想が大変でした」と苦労を口にしていた。ぜひ、その部分にも注目してみてほしい。

『アートアクアリウム展〜大阪・金魚の艶〜』

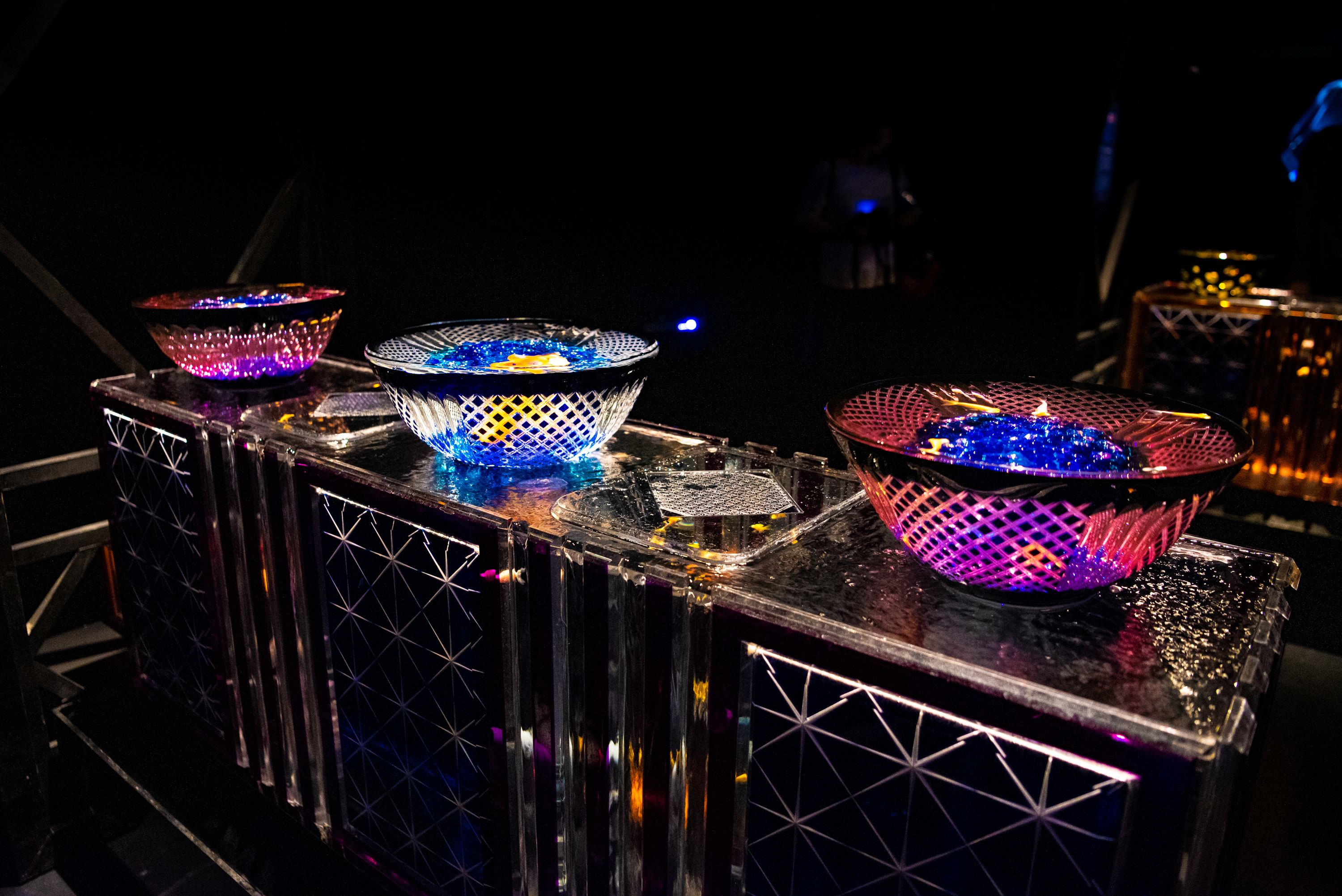

次の部屋に登場したのは江戸切子を使った「キリコリウム」だ。切子の鉢に金魚が品種別に泳いでいる。カットされたグラスの清涼感が美しい。鉢の前に立つとこちらに向かって泳いでくる金魚が愛らしいな、と思いながら、江戸切子から下に流れる水を目で追うと、下にも切子を模した水槽があり、その中でも金魚たちが泳いでいた。切子の模様の隙間からスッと透けて横切る金魚の姿が品と儚さを感じさせる作品だった。

『アートアクアリウム展〜大阪・金魚の艶〜』

一際存在感を放つ「キモノリウム」には、3着の着物が展示されている。真ん中の着物の形をした水槽には、京都の伝統工芸品「京友禅」の最高峰・糊糸目友禅染が濡れないように貼り付けられ、その着物の前を赤と黒の金魚たちが、上下左右、自由に行き来している。糊糸目友禅染は色を使わない、引き算の美学。そこに3Dプロジェクションマッピングで金魚が泳ぐ様子を彩り豊かに描いたり、墨を流したような影を作る。この作品は「影で完成する」と木村は語る。「いわゆるリアルとバーチャルの融合がテーマなのです。本物の金魚の影で最終的に完成させるものなんですよね」。個人的にはこの作品が1番印象に残った。

『アートアクアリウム展〜大阪・金魚の艶〜』

暗めの部屋から一転、鮮やかで艶やかな「金魚品評」の道が、大トリの作品「超・花魁」へと誘う。様々な種類の金魚たちを愛でながらたどり着いた『超・花魁』はまさに江戸時代の大奥を連想させる妖艶さと荘厳さだった。金魚を逆さにしたような形の水槽の中に、3,000匹の真っ赤な金魚たちが揺らめいている。アートアクアリウム10周年で制作された前身作品の「花魁」は1,000匹の金魚を使用していたが、今回は3倍の数。本当に異世界にいる感覚に陥った。

『アートアクアリウム展〜大阪・金魚の艶〜』

最後に大阪初登場の「九谷金魚品評」で本展は締められる。加賀の伝統工芸である九谷焼で制作された作品。「青九谷・赤絵・花詰」という基本の技法が描かれた九谷焼の大きな器に、大きな高級金魚が悠々と生きている。江戸時代の文化を追体験できる感覚だ。金魚はもちろんだが、どうか華やかな金魚たちが描かれた九谷焼の器をじっくりと観てほしい。日本の伝統工芸のレベルの高さを感じることができる。

『アートアクアリウム展〜大阪・金魚の艶〜』

非日常を体験して癒しと希望を与えたいという趣旨の『アートアクアリウム展』。作品同士の間隔が1点ずつ確保されていたため、ゆっくり楽しむことができた。涼をとるため、日常を離れるため、金魚と和の匠からインスピレーションを受けるため、夏の思い出を作るため、ぜひ本展に訪れてほしい。『アートアクアリウム展~大阪・金魚の艶~』は9月5日(日)まで堂島リバーフォーラムで開催中。

『アートアクアリウム展〜大阪・金魚の艶〜』

ここからは、総合プロデューサーをつとめる木村英智氏にインタビューを敢行。どんな想いで15周年を迎えたのか、大阪展への意気込みを聞くことができた。

今回の『アートアクアリウム展』は、大阪の人に対して送っている

『アートアクアリウム展〜大阪・金魚の艶〜』

ーー今回のテーマは「コロナ禍だからこそ感じてほしい。アートとエンターテイメントを世に出し続けることの意味」です。皆さん、芸術文化が人の心を豊かにするものだと、コロナで感じられた部分もあると思いますが、政府がエンタメを規制した動きもありました。その中でもエンタメを世に出し続けようと木村さんが決めた理由をお聞かせ願えますか?

絶対的に人間は、ただ閉じこもっているだけでは持たないですし、いろんな体験・経験をリアルに感じていないとダメだと思うんですよ。当然、緊急事態宣言やまん延防止措置は、人命を最優先にした策だと思いますが、それはすごく全体的な話じゃないですか。大きな枠組みの方針に合わせて知恵を絞ったり、新しい生活様式を生み出して行動することは、あって然るべきだと思うんですよね。それじゃあ、我々のような興行をやる側としてみたら、やらなきゃいいんですよ、だって儲からないから。でしょう?(笑)。実を言うと、5年前の10周年で掲げた来場者人数と、今年内部的に掲げている来場者数を比べると、半分なんです。でも『アートアクアリウム展』をやろうと思ったら、かかるお金は一緒なんですよ。

ーーそうですよね。

でもやるんです。それはなぜかといえば、届ける義務があるから。当然事業ですから、最終的に興行収入が赤字にならないようにすることも重要なんですけど、アートやエンターテイメントをやる人間の中には、届ける責任感が自分たちの存在意義だと思っていることも、1つの示しだと思うんですよ。大阪から他府県をどんどんまたいで移動することは少し抑えるべきだという、大枠の方針については大賛成です。だけど、大阪の中でやれることぐらいはやらないと。だから僕は、今回の大阪の『アートアクアリウム展』は、大阪の人に対して送ってるんですよね。

ーーなるほど。

本当だったら夏休み、たとえば南紀白浜で海水浴しようと言ってた家族が、今年はコロナだから、なるべく地元を離れないように余暇を過ごそうとなるわけじゃないですか。その時に大阪に何もなかったら?

ーー楽しく過ごせないですね。

でしょ。5年前の『アートアクアリウム展』を観ていただいた方が本展を見たら、「全然違うね」となると思いますよ。5年前は10年周年記念で、街も賑わっていましたから、どちらかというとアッパーな演出をしたのです。階段の1番上に大きな作品が鎮座していて、音楽がガンガンかかってて、いろんな作品がミックスされて、竜宮城みたいな世界観を作る展示をしてたのですけど、今年はそうではなく、作品1つ1つと向き合っていただく展示内容にしています。夏休みの間、人がウキウキして動きたくなる時に、大阪の方には大阪の中で完結してもらいたい。京都や兵庫、近くから来れる人たちは、来ていただければと思います。

ーーせっかくの夏休みですしね。

そのために我々は利益を度外視して、興行を届けるためにやっています。それが我々のやれる、1つの社会貢献なんじゃないかなと僕は思っています。

世界中の人に『アートアクアリウム展』を観てもらいたい

『アートアクアリウム展〜大阪・金魚の艶〜』

ーー「ロータスリウム」はコロナ以前からあった作品ですが、蓮の花が苦境や困難を乗り越えて花を咲かせるという意味合いが、コロナ禍の今、作品発表当初とは違うものになっているのかなと。木村さんご自身の中では、作品の持つ意味や役割が変化したと感じておられる部分はありますか?

作品にはコンセプトがあるんですけど、どのように解釈するかはその人によって自由なんですよね。だけど「ロータス」で言えば、今のご時世にピッタリじゃないですか。だから今回、作品をどのように展示するかという時に、「ロータス」を持ってこようということはすぐに決まりました。

ーーなるほど。

作品は、僕の精神状態とか、その時の環境、いろんな要素が絡んで生まれてきます。「ロータス」を作った時はコロナではなかったけど、僕の中で精神性に気持ちがいってる時だったと思うのですよね。いろんな作品がある中で、これだけ時間が経っていると、作品の選択肢がたくさんありますよね。「じゃあロータスをどうやって展示するの?」という時に、ロータスを1つ置いて向き合ってもらうのか、それともロータスが持ってる世界観を共に感じてもらうのかということで、「ビューティフルジャパンオブユニバース」をテーマに、『セキテイリウム』と『ラグーン』を合わせて精神性を感じられるような世界観を作れたらと思いました。ロータスの持つ世界観に入って癒されてもらいたいですね。

ーー昨年『アートアクアリウム美術館』がオープンしたということで、新しいフェーズに入られたのかなと感じますが、今後の野望はありますか?

東京の美術館は、常設と言いながらも3年なのです。何で誕生したのかというと、やっぱオリンピックですよ。2020年に東京オリンピックが来るということで、日本橋のある中央区は本丸で選手村もあり、オリンピックで本当に盛り上がる予定でした。その時開発用地があって、9年間(現在は11年間)日本橋で展示をやって、街の象徴になっていたので、『アートアクアリウム展』をオリンピックの年にやってもらいたいというお話があり、ご縁だと思い引き受けました。僕はサーカス団のように旅しながら展示をやりたい人なので、常設展は性に合わないのですけどね(笑)。オリンピックを機に世界中からいらっしゃる人たちに観てもらうのがコンセプトだったんですけど、今の状況のままいくとそんなには叶わないでしょう。でも世界中の人に観てもらいたいと思ったのは確かなので、やっぱりまた自分たちから世界に出ていくのか、どのような形でやるかは明確じゃないですが、世界中の人に『アートアクアリウム展』を観てもらいたいということは、今後の1つの指針かもしれませんね。

取材・文=ERI KUBOTA 撮影=ハヤシマコ

イベント情報

)にて来場日の前日23:59まで販売

)にて来場日の前日23:59まで販売 (セブン-イレブン店頭マルチコピー機またはセブン

(セブン-イレブン店頭マルチコピー機またはセブン サイト) にて来場日の前日23:29まで販売

サイト) にて来場日の前日23:29まで販売 (セブン-イレブン店頭マルチコピー機またはセブン

(セブン-イレブン店頭マルチコピー機またはセブン サイト) にて来場日の前日23:29まで販売

サイト) にて来場日の前日23:29まで販売 販売に関して】

販売に関して】