ミュージカル『LAZARUS』上演記念特別対談~より楽しみ、理解するために~ 立川直樹×SUGIZOが語る“デヴィッド・ボウイという天才の宇宙” ──音・言葉・時代の軌跡 【連載第1回】

”20世紀で最も影響力を持ったアーティスト”とも称される、伝説のロックミュージシャン・デヴィッド・ボウイ。最後のアルバム『★(ブラックスター)』と同時期に制作され、彼の遺作ともなった舞台『LAZARUS』が、このたび2025年5月31日(土)よりKAAT神奈川芸術劇場にて待望の日本初演を果たす。

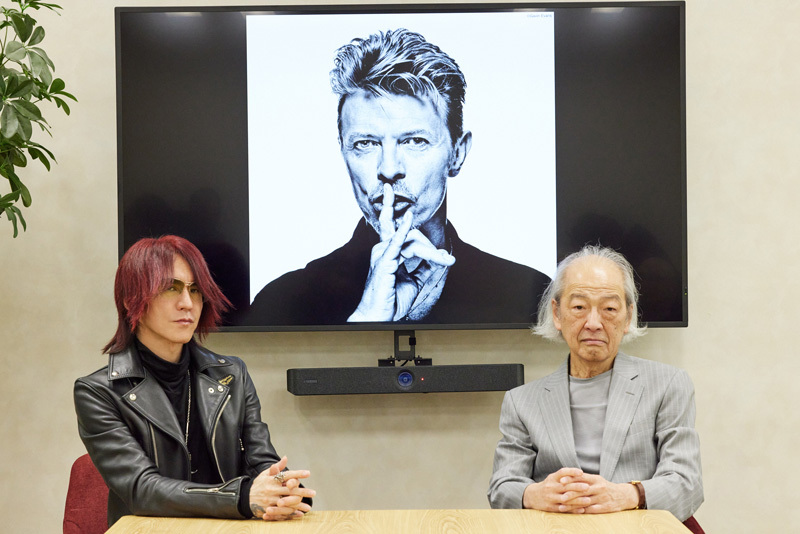

SPICE編集部は舞台公演に先立ち、取材者、そして友人として”生のボウイ”を知るプロデューサー/ディレクターで音楽評論家でもある立川直樹氏に、ボウイと「ラザルス」の魅力をどう日本のファンに伝えたらいいだろうかと相談したところ、それなら「ボウイがいなければSUGIZOはここにいなかった」と多大な影響を受けたことを公言し、彼を敬愛してやまないミュージシャン・SUGIZO氏との対談をしたらいいのではないかという提案を受けた。「僕が原稿を書くよりもボウイの世界や魅力を拡大して伝えられると思う」という立川氏の言葉。この夢の対談はそうして実現した。

なぜ世界はデヴィッド・ボウイに魅了されたのか、デヴィッド・ボウイは二人にとってどういう存在なのか、そしてデヴィッド・ボウイの魅力とはそもそも一体何なのかーー。お二人に縦横無尽に語ってもらった。(連載第1回)

●13歳の杉原少年とボウイとの出会い

立川(以下、T):SUGIZOに初めて出会った時にSUGIZOが、「僕は1969年生まれ」と嬉しそうに言ったのが、すごく印象に残っていてね。ちょうどボウイが『Space Oddity』を発表した年にSUGIZOがこの世に生を受けたというのが、何か象徴的な気がするんだよ。

SUGIZO(以下、S):ええ。しかもリリースと同じ7月でね。

T:そうか。もちろん生まれたときは、知る由もないだろうけど、一番最初にデヴィッド・ボウイの存在を知ったのはいつだったの?

S:僕の世代は往々にしてそうだと思うんですけど、実は『戦メリ』(※1『戦場のメリークリスマス』)なんですよ。

T:へぇー、『戦メリ』なんだ。

S:そのとき僕は13歳ですね。その数年前にアルバム『SCARY MONSTERS』を出してね。ボウイの音楽活動がちょっと緩くなって、舞台や映画に精を出していた頃です。そのタイミングで有名なのは舞台『エレファント・マン』(※2)とかですよね。あと僕の年代的には映画の『ハンガー』(※3)とかも好きなんですけど。

T:『ハンガー』、いい映画だったね。カトリーヌ・ドヌーヴと共演。吸血鬼役のボウイが老醜を晒していく特殊メイクが見ものだった。

S:いい映画ですよね。でも、知った最初のきっかけは『戦メリ』でした。その直前に坂本龍一さんやYMO(※4)を好きになっているので。YMOから坂本龍一さん、デヴィッド・ボウイ、そして『禁じられた色彩』(※5)を歌っていたデヴィッド・シルヴィアン(※6)。

T:その辺がもう猪鹿蝶みたいに繋がるわけだ。

S:そうです。その時代、僕にとっては繋がっていて、それが13歳の頃。その直後に『Let's Dance』ですよ。僕にとっては、ボウイの最初の音楽は『Let's Dance』なんですよね。

そこからドバーってハマっていって。こんなに美しい人が世の中にいるんだ、と。当時の僕にとってシルヴィアンとボウイが二大“美の巨頭”だったわけです。

それで、『Let's Dance』以降に、よくわからないまま手にしたのが、2枚目のベスト・アルバム『CHANGESTWOBOWIE』だったんです。

T:でも、それが正解だったのかもしれない。

S:だからこそ、それでボウイの本質がわかる、と。

T:うん。そこで『Let's Dance』に近いアルバムに行っちゃってたら、SUGIZOのボウイへのハマり方はまたたぶん違ったものになっていたような気がする。

S:そうですね。いわゆる70年代のボウイ、ボウイの最もクリエイティビティが輝いていた時代を知らずにそこまで来ていたので。それが、中2でしたね。1曲目がいきなり『Aladdin Sane』なんですよ。そこでもう『Let's Dance』を期待して聴いた杉原少年はもう腰が抜けるわけです。なんじゃこりゃ、と(笑)

※1:1983年5月公開の大島渚監督の映画作品。デヴィッド・ボウイの他、坂本龍一、ビートたけしなどが出演。

※2:19世紀イギリスに実在したジョゼフ・メリックを題材にした演劇作品。1977年初演。ボウイは1980〜81年にジョゼフ・メリック役を演じた。

※3:1983年製作のトニー・スコット監督の映画作品。

※4:イエロー・マジック・オーケストラ。1978年に、細野晴臣、高橋幸宏、坂本龍一の3人で結成された音楽グループ。

※5:映画『戦場のメリークリスマス』のメインテーマ『Merry Christmas, Mr. Lawrence』のヴォーカル・ヴァージョン。

※6:1958年生まれ。イギリスのミュージシャン。イギリスのバンド“ジャパン”のヴォーカル、ギター。

●ボウイ・ミュージックのギタリストたちに影響を受けてきた

S:さらにボウイが引っ張ってくるミュージシャンはその誰もが素晴らしく、特にギタリストがどの時代も最高峰で、だから無意識のうちにそのボウイ・ミュージックの中のギターにすごく影響を受けてきたんです。でも、その頃僕はまだ14歳頃だから全然ギター弾いてないんですけど。

T:そうなんだ。その頃は、バイオリン?

S:バイオリンとトランペットと、かろうじてエレキを始めていました。でもそれはベースだったんです。最初はYMOが好きになって、JAPAN(※7)が好きになって、ギターをやりたいと思ったんだけど、なぜかフォーク・ギターを買っちゃってね。全然違ってみたいな、そういう14歳だったんです。そのタイミングに『CHANGESTWOBOWIE』で、楽曲の素晴らしさと、同時にギターの音に惹かれました。そこって自分のミュージシャンとしてのとても重要なルーツになったなと思っています。

T:じゃあ『戦メリ』で扉が開いて、入っていったら神社みたいに『CHANGESTWOBOWIE』があって…。

S:その通りです。実はここだけの話、当時は買ったのではなくレンタルだったんです(笑)レンタルレコードショップで借りてきて、それを自分のカセットにダビングしたものを、もう死ぬほど聴いていました。あとはひたすら『Let's Dance』を聴いていて。それ以外はそれこそ当時全盛だったデュラン・デュラン(※8)とか、カルチャー・クラブ(※9)とか、そういう類を聴いていました。その中で、やっぱりボウイはダントツに格が違うじゃないですか。その格の違いが、14歳でもよくわかっていたと思います。

T:たぶん世界中の、感覚が良かった当時のティーンエイジャーの人たちは、ボウイが持っている何とも言えない何か”アートな香り”とスタイリッシュさ、それから、何といっても彼の”美意識”に感覚的に惹かれたんだと思う。その中でも、さっきSUGIZOがタイトルをあげた『Aladdin Sane』は完全に従来のロックの枠を超えていた。

S:全くもって同感です。

※7:1974年、デヴィッド・シルヴィアンを中心に結成されたイギリスのバンド。1982年に解散。

※8:1978年に結成されたイギリスのロックバンド。

※9:1981年に結成されたイギリスのポップ・ミュージック・バンド。

●世界を変えた1972年「TOP OF THE POPS」でのパフォーマンス

T:そして僕は、その1973年リリースの『Aladdin Sane』のライナーノーツを書いていた。不思議な縁の始まりかな。

S:そうですよね。

T:ボウイがスターダムに着くきっかけになった『ジギー・スターダスト』の次に出た名盤。僕の好きなアルバムのベスト20から外れたことがない。72年にボウイが「TOP OF THE POPS」(※10)で『ジギー・スターダスト』に入っていた『Starman』をパフォーマンスした時に「世界が変わった」って言われるくらいのセンセーションを巻き起こした。なんだか暗くなっていたイギリスにボウイが、 “宇宙から来たロックンローラー”(※11)と称して出てきたところがすごい。そしてあのツアーの最後に、ハマースミス・オデオン(※12)で、「僕は引退する」って言うところも計算ずく。ものすごい大騒ぎになった。

S:実にボウイらしい……。

T:今でも覚えているけど、イギリス中のメディアが、ボウイが引退ってことで、大騒ぎになった。アルバム『ジギー・スターダスト』の最後の曲が『Rock'N'Roll Suicide』じゃないですか。そこで本編が終わり、アンコールで、アコースティック・ギターの弾き語りで、ジャック・ブレル(※13)の『My Death』のカバーをやるわけ。そしてステージに倒れ込んで「僕は引退する」って言ったのは実に演劇的。それはやっぱりボウイらしいなと思ったのね。

S:まさに。

T:それで、舌の根も乾かぬうちに『Aladdin Sane』を出した。僕もあれを聴いた時には、何事かと思って本当にびっくりした。

S:『ジギー・スターダスト』のツアー中に、アメリカで、マイク・ガーソン(※14)を始めとするジャズ・ミュージシャンと接触したことがやっぱりすごく大きかったんだなと、僕は思っています。

T:なるほどね。確かにそうだ。そしてその発想のセンスがすごい。

S:僕はミック・ロンソン(※15)にすごく影響を受けたので。その後のボウイとミック・ロンソンの、艶やかなボーカリストとリード・ギタリストのセクシャルなイメージに、中学生ぐらいでしたけど、もう洗脳されたというか。結局、「TOP OF THE POPS」も、あの2人が、当時のイギリスとしては考えられないぐらいに、かなり“エロティック”なパフォーマンスをしたわけじゃないですか。

T:“エロティック”っていうと言葉は綺麗だけど、もう当時のイギリスだと“卑猥”とされるようものをやった。賞賛されただけじゃなくて、旧体制から「なんであんなものを普通のテレビで見せたんだ!」とものすごく批判されたんだよ。当時ボウイは、「自分は先導者でいたい」っていう名言を吐いてるんだけど、そのあたりの見せ方やり方が上手いよね。

S:ゲイ発言(※16)もそうですよね。本当にボウイは、自分の見せ方が上手い。話が飛んじゃうんですけど、彼は死に際でも、自分自身がどう痩せれば、最後の最後までスタイリッシュでいられるのかっていうことを考え、たぶん世界中の誰よりも知っていた人なんだなと思いますね。

T: 10代の頃に遡って、最初にデッカ・レコード(※17)で作ったアルバムですでにミュージカル仕立てのものとかも作っている。当時のブリティッシュ・ロック・シーンの中ではかなり異質。ミュージック・ホール的なアプローチをしてるんだから……。

※10:1964年から2006年までレギュラー放送されていたイギリスBBCの生放送音楽番組。現在でも毎年クリスマス特番が放送されている。

※11:ボウイが扮する架空のスーパースター”ジギー・スターダスト”の設定。同名のアルバム『ジギー・スターダスト』は、人類滅亡まであと5年に迫った地球に救世主として異星からやってきたこのロックスターの成功から没落までの物語を描いている。

※12:イギリス・ロンドンにあるホール。現在のハマースミス・アポロ。

※13:1929年ベルギー生まれ。フランスで活躍したシャンソン歌手。1978年没。

※14:1945年ニューヨーク生まれ。ピアニスト。

※15:1946年生まれ。イギリスのギタリスト。1971年から74年にかけてボウイのライヴやレコーディングなどをサポート。1993年没。

※16:1972年1月22日付のイギリスの音楽誌「Melody Maker」のインタビューにて、「私はずっとゲイだ。(本名の)デヴィッド・ジョーンズの時からそうだった」と発言。

※17:1929年に設立されたイギリスのレコード会社。

●デヴィッド・ボウイの“知性”

S:僕がボウイを好きな理由の一つは、やっぱりリンゼイ・ケンプ(※18)のもとで修行をしていたという、ステージ表現において確固たる下地があるということ。だから、付け焼刃じゃないですよね。本気で演じることとか、身体表現に特化して、そこの一流をも目指したっていうのが、やっぱり生半可な気合いじゃないことが伝わってくる。

T:だから、ボウイのステージにおけるパフォーマンスが本当の意味で格好がいい。勝手にやってるんじゃないんだよね。ちゃんとパントマイムの基礎みたいなものとか、演劇的なものとかも全部入っている。ボウイとフレディ・マーキュリーは、2人で共演もしてるけど、そういう“知性”と“ロックンロール”の属性っていうのがうまく合わさっているアーティストだと思う。

S:同感です。その下の世代だと、僕がもの凄く影響を受けたのが、バウハウス(※19)なので。ピーター・マーフィー(※20)になってくるんですけど。ステージに立つ人間であり、ミュージシャンであり、表現者であり、自分の存在、自分の演奏や歌だけではなくて、肉体を全て駆使して表現する。ある意味シアトリカルなアプローチというのに、やっぱり僕もとっても影響受けてきたので。未だに世界中に、その系譜のミュージシャンはいますが、その総本山がやっぱりボウイなんでしょうね。

T:それは間違いない! 僕は書いたことあるけど、10年に1人ずつ時代を象徴するスーパースターが出るという話で60年代はビートルズ。これは誰も異論を唱えられないよね。

S:はい、そうですね。

T:そして50年代のエルヴィス・プレスリー。40年代のフランク・シナトラっていうのも決まり。考えてみるとみんなアイドルでありながらアーティストなんだよね。

S:なるほど。

T:ところが70年代になると、やっぱり断定的に誰とは言えないとなってしまう。例えば、数字だけで言えば、エルトン・ジョンだったかもしれないし、スティーヴィー・ワンダーだったかもしれないけど。でも、今日今まで2人で話し合ってきたことを総合すると、70年代って絶対にデヴィッド・ボウイなんだよね。

S:まさに!

T:その存在感! ビジュアルとか、物の考え方とか、詩のレベルの高さっていうのがちょっと群を抜いている。ある時気づいて面白かったんだけど、『ジギー・スターダスト』のドキュメンタリー・フィルムを見直した時の話。歌詞って、対訳を見るよりも、映画で字幕で出てきたときの方が、すごくリアルに入ってくるよね。外国から来たミュージカルとか見に行っても、上下の字幕が僕らにとってありがたい。それで『ジギー・スターダスト』を見直したときに、あの中で1曲だけローリング・ストーンズの『Let's Spend The Night Together』のカバーをやってるんだけど、あの曲だけがむちゃくちゃ馬鹿っぽい歌詞なんだよね(笑)それは、ボウイがわざとやったんじゃないかって思って笑ってしまった。

S:なるほど、対比させるためにですね(笑)

T:そう。ボウイは単に詩を作ってライブをやるっていう以上にそこに様々な要素を盛り込んでいるアーティスト。SUGIZOがさっき“総本山”って言ったけど、まさにロック界の“知の巨人”と僕は断言できる。

(連載第2回に続く)

※18:1938年生まれ。イギリスの舞踏家、俳優。2018年没。

※19:1979年にデビューしたイギリスのロックバンド。名前は、1919年から起こったドイツの芸術活動「バウハウス」に由来する。

※20:1957年生まれ。イギリスのミュージシャン。バウハウスのリード・ヴォーカル、ギター。

構成=立川直樹、志摩俊太朗 注釈=志摩俊太朗

撮影=山崎ユミ

公演情報

※デヴィッド・ボウイの遺志を尊重し、音楽パートは英語での歌唱となります。

音楽・脚本 デヴィッド・ボウイ

脚本 エンダ・ウォルシュ

演出 白井 晃

翻訳 小宮山智津子

音楽監督 益田トッシュ

出演

松岡 充

豊原江理佳 鈴木瑛美子 小南満佑子

崎山つばさ 遠山裕介

栁沢明璃咲 渡来美友 小形さくら

渡部豪太 上原理生

【ダンサー】 Nami Monroe ANRI KANNA

【演奏】

バンドマスター:益田トッシュ

キーボード:フィリップ・ウー

ドラム:松原”マツキチ”寛

ギター:Hank西山

キーボード:三尾悠介

ベース:フユミカワカミ(おふゆ)

【スウィング】

塩 顕治 加瀬友音

スタッフ

美術 石原 敬

照明 齋藤茂男

音響 佐藤日出夫

映像 上田大樹

衣裳 髙木阿友子

ヘアメイク 川端富生

振付 Ruu Akiho

振付助手 Kokoro

アクション 渥美 博

歌唱指導 益田トッポ

英語発音指導 六反志織

マニピュレーター・音楽助手:新居 翔

稽古場ピアノ・音楽助手:三尾悠介

プロダクションマネージャー 平井 徹

制作統括 笠原健一

制作 原 佳乃子 藤本綾菜

KAAT神奈川芸術劇場 伊藤文一 金子紘子

キョードー東京 兵藤哲史 小川美紀

イープラス 岸 憲一郎 秋元紗矢佳 増田 萌 多々羅あすか

プロデューサー 熊谷信也

宣伝美術 永瀬祐一(BATDESIGN)

撮影 加藤アラタ

宣伝衣裳 青柳美智子(Barchetta.)

宣伝ヘアメイク 川端富生 伊荻ユミ

宣伝映像 十川利春

【横浜公演】

日程 2025年5月31日(土)~6月14日(土)

会場 KAAT 神奈川芸術劇場 〈ホール〉

SS席(前方実質3列⽬以内確約&プログラム付き) 18,000円 ※公演プログラムはご鑑

賞公演当⽇に会場にて引換を実施いたします。

S席 13,500円 A席 10,000円

主催 イープラス/キョードー東京/KAAT神奈川芸術劇場

後援 J-WAVE

お問い合わせ キョードー東京 0570-550-799 (平日11時~18時/土日祝10時~18時)

【大阪公演】

日程 2025年6月28日(土)~29日(日)

会場 フェスティバルホール

主催 サンライズプロモーション大阪

お問い合わせ キョードーインフォメーション 0570-200-888(平日12:00~17:00 土日

祝休業)

横浜公演 4月12日(土)10:00発売開始

大阪公演 5月18日(日)10:00 発売開始

公式サイト https://lazarus-stage.jp

公式X @LAZARUS2025

公式Instagram @lazarus_musical