ソロミュージシャン・金子ノブアキの思い、そして野望に迫る【前編】

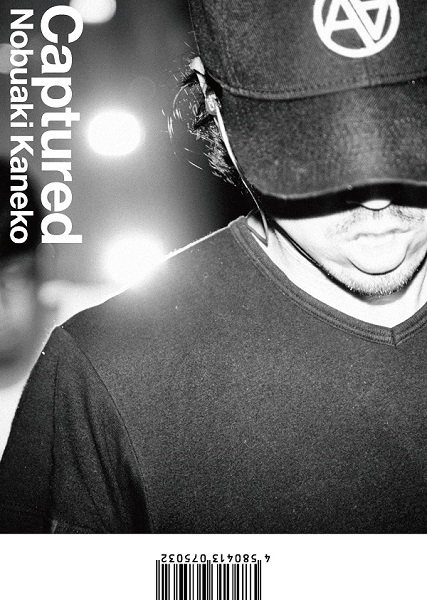

バンド・RIZEのドラマー、俳優、ソロミュージシャン、大きく分けて3つの顔を持つ金子ノブアキの2017年が熱い。RIZEは結成20周年を駆け抜けようとしている。俳優業では映画『新宿スワン Ⅱ』に前回から引き続き出演していることが話題に。そしてソロミュージシャンとしては、2009年に1stアルバム『オルカ』、2014年に2nd『Historia』、2016年には3rd『Fauve』をリリース。2015年と2016年にはライブツアーも行った、ここまでの集大成であり新たな制作チャレンジでもある、初の映像作品『Captured』を完成させた。単なるミュージックビデオ集でもライブ映像でもなく、それらを混ぜ込みドキュメンタリーも加えて”魅せる”作品へと仕上げていったことに対する思いや、仲間であるクリエイターたちとの関係性を中心にじっくりと語ってもらったロングインタビュー。そこで浮かび上がった、彼の変わらない大切な思いと、世界の音楽シーンが進化していく流れと共にあろうとする姿勢に、あなたはどんな未来を見るのだろうか。

――2016年5月にリリースされた最新3rdアルバム『Fauve』からの曲で、『Captured』にMVが収録されている「Take me home」は、現在のヒップホップ・R&Bやダブステップ以降、世界のポップミュージックやダンスミュージックのトレンドにおいてBPMが遅くなってきた流れを汲みつつ、そこにロックのダイナミズムも盛り込まれています。移り行く時代性を捉えることと、金子さんのなかで変わらないものを見つめること。それがソロにおける大きなテーマであると感じました。

確かにそうかもしれないですね。1stの『オルカ』を作った頃は、フリート・フォクシーズとかボン・イヴェールをカニエ・ウェストがフックアップして……みたいな、フリークフォークと呼ばれるような音楽が流行った時期で、ちょっとその辺りを見越して作った曲もありましたし。そういう意味で今回も日々新しい物事をチェックしているなかで、そうなっていった部分はあります。ダブステップ以降のサウンドのプロダクトって二極化していて、EDMのようなバチバチのパーティ系ではない、引き算の世界観は近いものがあると思います。

――2016年、そして2017年に入ってここまでの音楽シーンの状況やトレンドと、金子さんはどう向き合っているのか。もう少し突っ込んで話していただいてもいいですか?

時代の前を行くヒップホップをやってる若い奴らが、めちゃくちゃかっこいい。フランク・オーシャンとかチャンス・ザ・ラッパーみたいな。あとはアトランタのトラップとか。治安が悪いスラムでリアルに銃を背負って生活している、そういう奴らが内面的なことをラップにしたものが跳ねてる感じは本当に熱いと思います。今年はザ・エックス・エックスもアルバムが出たばかりで、凄く注目していますし、いろんな国やシーンの他の人たちは音楽についてどう思っているんだろうってよく考えます。みんな好きでやってるのは間違いないわけで、作品をどうやって共有しようとしているのかは実に興味深いです。そういう世界の中で、僕には僕のいる場所、パーソナリティーがある。それぞれの環境にそれぞれの音楽があって然るべきで、トレンドってそこに一滴垂らすだけで、めちゃくちゃ効果があるんですよ。あとは世代的にブレイクビーツ、DJシャドウとかは大好きで、ドラマーとしてそういった要素を入れつつロックバンドですっとやってきてるから、バチッといくときもあります。

――金子さんのいる場所、パーソナリティというのは“日本人”ということですか?

東京で活動しているみんなで作ったわけだから、東京の雰囲気、情報都市たる要素もふんだんに取り入れていきたいし、歌詞は日本語を多くして、言葉の意味や響きに対する尊厳をしっかり持ってやってます。この作品においては清水康彦監督が、普段の制作におけるスピード感をドキュメントで撮りたいって言ってた、まさにそこ。ニューヨークとも近いというか、東京が似てきたのかもしれないけど、ありとあらゆる情報が飛び交っているなかで、自分たちにバシッと合うものをキャッチして活動していくことで、大なり小なり歴史は進んでいるわけで。そこに一枚噛んでやろうと、みんなそう思ってやってるんですよ。僕はバンドカルチャーにも関わっていて、でもそうじゃないところで鳴り続けているもの、表現したいことや一緒にやりたい仲間もたくさんいて、幸せなことに作品はコンスタントにリリースすることができている。2015年からはライブもスタートできて、そういった流れを受けて、この『Captured』はここまでの集大成的な意味もあると思います。

――DJシャドウの名前が出てきましたけど、ブリストルサウンドなども含め、そういった音楽が台頭してきた1990年代もひとつの大きなポイントになっていると思いました。2010年代に入ったくらいから、時代がまたそういう方向に向いてきた部分もあるでしょうし、最初に申し上げたように、だからといってまんま90年代だと成せない、まさしく現代的な感覚もある。その辺りのバランスについてはいかがですか?

そこは両方あると思います。シーンの動きや曲の作り方においても、新しくあるよう狙った部分もありながら、根っこにあるのは90年代なんで。世の中も90年代回帰的なブームは確実にきてる、歴史が繰り返している感覚もあります。ブリストル……、そうですね。ポーティスヘッドやトリッキーといったアーティストからはめちゃくちゃ影響を受けてます。日本だと“暗い曲”って言われがちなんですけど、英語で音楽を指すときにはそういうネガティブな暗さってあまり概念になくて、美しさや静寂の中に内燃している情感がポイントなんです。そういう影響には嘘を付かなくていい。きっと時代とリンクしようが波が去ろうが僕はやり続けるんですよ。青春のキラメキみたいなところで培われた感性は変えられないですから。

――今回はなぜそういったお気持ちを映像作品という形で表現なさったのでしょうか? 新しいシングルやアルバムでもなく、編集盤でもなく、MV集でもライブ映像でもない。構成は新作もありのMVとライブのミックス、そしてドキュメントになっていますが。

2015年からライブを始めてツアーも3回くらいやって、今はリラックスして演奏してますし、多少トラブルが起きても対応できるようになってきました。現場に筋肉が付いてきている実感があるんです。そこで録ったライブの音源は草間敬さん(※金子のライブメンバーでもある)と一緒にミックスなどの作業もしたんですけど、めちゃくちゃクオリティが高くて。だから最初はライブ盤を出そうと思ってたんですけど、映像も残っていたんでそれも使うことに。さらに、ライブ映像にするなら、大判振る舞いで溜まってきたMVもドキュメントも加えて、パッケージにしようと思ったのが最初です。

金子ノブアキ『Captured』

――最初から決まっていたわけではなく、持っている素材を振り返って、何がベストかを探っていったんですね。

そうなんです。清水くんとはずっと二人三脚でやってきたんで、これは彼のクリエイターとしての個性というか、僕の描写は僕であり彼のものでもある。いわゆるディレクターズカット。そういう感じに見えて欲しいですね。ドキュメントの部分でいうと、間に入るふざけた文字とかも彼が入れてくれたり、いろいろと趣向を凝らしてくれました。撮影に関わってくれた他のみんなも気持ちで動いてくれたから、「面白いことやろうぜ」って学生が身ひとつ、勢いで作っているような悪だくみ感もあるし、彼らくらいの職人になると、そんなノリとわずかな機材、たった4人とかでも、凄い作品ができていくわけですよ。それが楽しくて楽しくて。バァッーと世界が開けていく感じ。

――ドキュメントを観て真っ先に感じたのはまさにそこで、いろんな作品が、本当にラフというか普通に友達と遊んでいる感じ、他愛もない会話みたいなところから始まるんですね。考えてみたらそりゃそうなんでしょうけど、MVやライブを先に観たら、隅から隅までもっとストイックな現場を想像しちゃうじゃないですか。

清水くんもその感じを撮りたかったはず。こういうもの作ってるんだから、本当に粛々とやってるイメージを持たれそうなんですけど、実際はあんな感じなんですよ。凄くフランクでリラックスして話しつつ完成系は共有できてるんで、そこから逆算して作っていくスピード感みたいなものを記録したかったんだと思うんですね。日本、特に東京という街は、蓋を開けたらああいうことはそこかしこで今も起こってる、そうやってうごめいるんですよ。

――ミュージシャンの作品としては、音楽とダンスや映像、写真等との、発信におけるウェイトの比重が独特ですよね。音楽は常にあるわけですが、他のセクションの方が優先順位が先にあっての音楽だと感じる瞬間もありますし。

僕は堀越学園という高校出身で(※芸能人に対応した学科がある)、舞踊家や歌舞伎の役者さん、バレエのダンサーとか、いろんな仲間がいたんです。彼らの講演もよく観に行ったし、客入れのBGMを作ったこともありました。そういうコミュニケーションが根底にあるんで、先ほども言ったこととも重なりますが、ソロでやるときは音楽以外での関わり、バンドカルチャーにいたらできないであろう人選も交えた方が面白いと思ってるんです。enraさん(※映像作家とダンスなどのパフォーマーによって結成された、パフォーミング・アーツ・カンパニー。本作には金子とコラボした映像が収録されている)にも出会えたし、清川さん(※清川あさみ。本作には、彼女の絵本作品『狼王ロボ』にインスパイアされた曲「Lobo」と「blanca」のライブ映像が収録されている)とはずっと仲良くしてもらってるし。そういう繋がりは本当に大切ですね。

――enraや清川さんのような強い個性と、金子さんの音楽がフラットに並んだときの高揚感は、確かにバンドから受けるそれとは全然違います。

この間、学祭のライブがあったとき、トラブルで本番10分前に映像が使えなくなったんです。しょうがないから草間さんとPABLO(※Pay money To my Painのギタリストであり金子のライブメンバー)の3人だけでやったんですけど、それだとただのかっこいいバンドのライブになる。それでも全然OKなんですけど、ちょっとマッチョ過ぎるというかフィジカルに寄り過ぎちゃって。僕がここで表現したい「オオッ!」って思う感じにはならないんだなって、改めて分かりました。映像を使ってないフィジカル全開の演奏も挟み込みとしては必要なんですけど。要は全体的な流れが重要で、ちょっと舞台演劇みたいなところやコンテンポラリーダンスでの演出もあるし、いわゆるインスタレーションみたいだって言われることもあります。自分たちは、それが何なのか言葉やジャンルでは決めてないから、どう呼んでいいか分からないんですけど。

――金子さんご自身のドラムプレイひとつ取っても、見え方の変化や流動性はよく分かります。

2014年に出した「Historia」のMVでは、清水くんの絵コンテだと最初は正面を向く予定だったんです。でもなんかしっくりこなくて。横を向いて叩いてみると、光が足から抜けてくる感じとか、"この方が絶対かっこいい"って清水くんも僕も思ったんです。で、僕のフォームの癖とかを考えて右側が正面にくる向きも決めて、それがそのままライブのポジションにもなりました。そこにはピアニストみたいなイメージもあって、ドラムもある種メロディー楽器的なところもあるし、ソロはバンドでやっているときよりもより流線的なプレイだし、もっとトラックと溶け合う瞬間とか、”フッ”といなくなるときのちょっと恐い感じとか、そういものを呼び起こしたくて。

――確かに、鍵盤の響きも金子さんの音楽の特徴だと思うんですけど、ドラムにもそれに近い感覚があるような気がします。

そうやって一人の音楽が好きな人間として作りたいこと、リアルタイムで考えてること、やりたいことを表現できる現場を持たせてもらっているんで、サポートで入っているときやバンドのときは、前の人間のために打点のみを見ていく職人のような気持ちに、よりはっきりと切り替えられるようなったし、今は健全でいい状態。どっちもめちゃくちゃ楽しいんです。

――RIZEだったら曲を作るにしても、JESSEさん、KenKenさんの個性が際立つよう考えられると思うんです。そういう感覚だと、ソロのときの演奏メンバーの方々、草間敬さんやPABLOさんとはどういう関係なんですか?

3rdの『Fauve』までで、音に関しては8割5分くらい僕が作るようになったんです。でも、そこのバランスはまた改めて変えていきたいとも思っています。今音楽の世界で起きていることをちゃんと見てアプローチをかけつつ、僕らの一番の武器はフィジカルで演奏できるということ。そのライブ感に勝るものはなくて、それがあればその瞬間だけのものになるんです。同じシーケンスを流しても僕たちが入ることで全然違うものになる。まるで魔法みたいな話で、なんなら自分でもなぜそうなるのか分からないわけですよ。草間さんもPABLOも本当にストイックで音楽が大好き。聴く人間としても演奏する人間としても本当に知識が豊富で、顔を揃えたらそんな話ばかり。気が付けば何時間も経ってることもしょっちゅうで。今はPABLOも僕と同じソフト使っていたり、草間さんもよそで没になった素材を、めちゃくちゃ悔しいから使いたいって、熱く迫ってきてくれたりするんです。だから4thアルバムを作るなら、もう少しチームプレイに特化した内容になるかもしれないですね。作曲段階から幾分か関わってもらって、色々と出てきたアイデアが活きるように、最終的に僕が大鉈を振るうような感じでまとめる。

――清水監督や制作スタッフの方々とは、いかがでしょうか。

清水くんもPAや照明チームのみんなも、元々僕の音源を気に入ってくれていて、ライブやるなら呼んでねって言ってくれてたんです。それで実際に集まることになって最初にご飯を食べた時に、ステージ上で演奏するわけじゃないけどバンドを組むような気持ちでやりたいと言いました。よその現場だと怒られるような、やりたくてもやれないことをやってもらえる解放区みたいにしたいって思ってたんで。

――そういうチーム感が画面から溢れてきますよね。ライブ映像はもはやMVとの境界線がないくらいファンタジックに。演者と映像との距離感もめくるめく変わっていきますが、あれは現場では......

現場では映像を後ろに背負っている状態です。ライブ映像に関してはテレビ局の方が撮ったんで、清水くんは撮ってないんですよ。だから編集や構図には苦労を掛けたと思います。最初は普通に割ってもらったんですけど、画の素材が足りなくてちょっと難しくて。だったら、まずMVがある曲はライブには入れないことにして、ライブもMVも入り乱れて観られるよう映像を作ることになりました。頭2曲にまずMVがきて、3曲目で「あれ?これライブじゃね?」ってなるような。そこからさらにライブが続いて、最後に「オルカ」のMV。次のドキュメンタリーは「オルカ」で踊ってくれたダンサーの陽ちゃん(※鈴木陽平)の「「オルカ」って何年前だっけ?」という話から入るから、ちょうどよかった。そして陽ちゃんのダンスの音も入った録り下ろしのタイトルトラック「Captured」のMVに流れる。この構成は実は納品期限ギリギリで閃いて、ガラッと変えてドドドドッて。無事着地できたけど危ないところでしたね。

金子ノブアキ Tour 2016 "Fauve"より

――「オルカ」をなぜ最後に持ってきたのかは気になってたんです。

そういうことです。ライブでも最後にやることが多くて。最初にできた曲だし凄く大切なんです。

――「オルカ」は旅立ちの曲でもありますよね?金子ノブアキと仲間たちのスタートとしての曲が、また新たなスタートを宣言するように新鮮に響いている。

この『Captured』は次に進むために重要な作品なんです。僕らのエゴなんだけど、こうやってリリースしないと次にいけない瞬間ってあるんですよ。溜まってきているものがあったんで。だから今はみんなリフレッシュできた状態。それを既に世に出て時間が経っている曲から感じてもらえたなら、めちゃくちゃ嬉しいですね。

――それは「オルカ」が、リリースから約8年という歴史を刻んだからこそ、普遍的な曲だと証明されたということでもあるわけで、とても感動的なことだと思います。

ワンコードで突っ切ってあそこまでいける曲ってなかなかないんで、そういうことだといいですね。ずっと同じで、バァーッっと景色が広がっていく感じ。この曲ができたことでこの先進んで行けるなって、そう思えた運命的な曲なんですよ。そこから一貫して死生観みたいなものとか、抽象的で広いテーマがあったり、日本語を大切にすることであったり、インストの雰囲気とか、そういったところを大事にしつつ、実はもう次に向けて作曲に着手してるんです。でもリリースするかどうかはギリギリまで分からないんですよ。いきなり没にして全部無くすこともあるかもしれないし、「もうドラムいらねえ、うるさいからクビ!」って思うかもしれない。それ自分じゃねえかよって(笑)。

――そのムードが熱い時とリリースのタイミングは、必ずしも一致しないですもんね。

そうなんです。今のタイミングで出したらかっこいいだろうなってものはあるんですけど、今は出せない。じゃあその時にどうなってるか。根っこにあるものは変わらないんだけど、プラスしてオンタイムで何が起きているかを凄く注視していないと、誰がどこでチェックしているか分からないですからね。ピコ太郎みたいなこともあるわけじゃないですか。僕ら音楽に夢を見てやってるし今は夢を見やすくなってる。自由ですよ。全然不景気じゃない。あらゆるところにどこかと繋がっている穴がある。シュガーマンじゃないですけど、撒いた種が生きているうちになにかしら花開けばいいですよね。僕は男だし子供も産めないから、こうやってちゃんとリリースしていくっていうのが、それに一番近い行為なんだと思います。

――金子さんが俳優で知名度を上げたことって、そういう夢のある話ではないですか?

子役からやってたんですけど休業状態の時期もあって、そこから予期しないところで月9や『クローズZERO』に出ることになったという意味では、そういう体験のひとつですよね。とはいえ俳優業は、そこに監督やプロデューサーがいて制作の人もいて、いろんな方々の思いの媒介になっている感じ。僕は受け皿なんですよ。だから、自分の人生をそのものを物語にして種を撒いていくミュージシャンとは真逆とも言えます。ことあるごとに自分を入れ替えて空にして臨むっていう手法は似ているようで、実は全然違うんですよね。僕は音楽の家に生まれているし、ルーツとしてはミュージシャンの要素が強い。そこは抗えないんで、撮影所に行くと、どっちかというと監督とか技術スタッフさんにシンパシーが湧くんです。

――RIZEはどうですか?

RIZEは谷の時期があって……頭打ちというか。そこで何が起きていたかというと、バンドの中でお互いがやりたいことの土俵に持って行こうとする思いがぶつかり始めてたんですよね。違う人間が集まっているからしょうがないんですけど。全員が平等だとすればそうやって喧嘩するべきでもある。良くないと思いつついがみ合って、悪い刺激のし合い。そして見えてくるんです。「終っていくバンドってこんな感じなんだろうな」って。それを違う方向にするにはどうしようか考えて、そうすると僕は自分の現場を作らなきゃって思ったんですよ。でないと言い訳しちゃうし、バンドやみんなのせいにしちゃう。

――ソロを始めるにあたって、そういうネガティブな発進要素もあったんですね。

そこでちょうど運良く、俳優や芸能の仕事が回り出して、別のプロジェクトで音楽をやろうと思った時に、自分の名前が使えるじゃないかってスタッフも提案してくれて。「金子ノブアキでいいじゃん。有名になったし」みたいに言われたんです(笑)。確かに、その方がみんなもやりやすいし、なんかかっこいいバンド名みたいにするよりは意思表示も明確になるし、いい意味で逃げられないし。

――それぞれ住み分けを作ったことで、良い方向に進んていったわけですね。

そうだと思います。あとはサポートドラマーで入っているAA=にも救われました。ここではドラマーとして、頭を切り替えて”For the team”の精神で「後ろは任せろ」って思ってやっていることが、RIZEになったときにも反映されました。最後本当に何も出てこなくなったら俺が出すよって気持ちで、みんなのパートに口出しはしないで、まずは全部を尊重すること。そもそも振り返ると、自分だけがどうなりたいとか、自分が手柄を立てたがるようなやり方は、JESSEと始めたころからやってこなかったんですよ。なのに、そこに歪みとか違和感が生れてしまっていて。おかげでRIZEも今は20周年ということで色々とやらせてもらってるんですけど、自分としてはストリートカルチャーにどっぷりだった14歳、初心に戻っている感じ。リアルタイムでやりたいことを鳴らしているのはソロの音楽。個人的なことですけど、そこが共存できていることって稀だと思うんですよ。

>>後編に続く

※後篇は1月29日(日)12:00公開

取材・文= TAISHI IWAMI

発売中

金子ノブアキ『Captured』

PDX-0118 ¥4500円(税抜)

<収録内容>