コロナの苦難を乗り越えての初開催~「豊岡演劇祭2020」観劇レポート(前編)

Q /市原佐都子『バッコスの信女-ホルスタインの雌』。 ©igaki photo studio

本来なら、地方都市発の新しい国際演劇祭として、華々しく開催されるはずだった「豊岡演劇祭2020」。しかし新型コロナウイルスの影響は、当然この演劇祭も免れることはできず、大幅に規模を縮小して開催することになった。しかし中止・延期となったイベントが多い中、予定の期間通りに開催ができただけでも、幸いだったと言えるだろう。特急電車でも2時間はかかる場所とはいえ、我が地元関西で開催される演劇祭ということもあり、前半・後半の両日程に、それぞれ一泊二日で行ってきた。まずは9月9日(土)・10日(日)の前半からレポートする。

今回公式プログラムで観劇したのは「cigars(読み:しがーず)」「岩井秀人(WARE)」「青年団」「Q/市原佐都子」「中掘海都+平田オリザ」の5本だ。フリンジの作品も観てみたかったが、あいにく上手くスケジューリングできずに断念。時間が合う公共のバスや電車があれば、あるいは自家用車移動なら観られたのに……という演目も正直ある。広域演劇祭の泣き所と言えるだろう。

豊岡演劇祭初観劇となったのは、今年春に逝去した志賀廣太郎が主催していたユニット・cigarsの朗読劇『庭にはニワトリ二羽にワニ』 『キニサクハナノナ』。前者は、親をワニに食べられたニワトリの兄妹と、そのワニの子ども、ワニの飼い主をめぐる童話風の物語を、ミュージカル仕立てで送る。後者は、あの世とこの世の狭間のような場所で、かつてお見合いをした男女が心残りを晴らすという、ファンタジックなドラマだ。

オープニングでは「カバンストリート」「植村直己記念館」などのご当地ネタを盛り込んだ歌とコントを披露して、ほぼ地元住民で占められた観客の心をしっかり掌握。『庭には……』では思考回路が乱暴なニワトリ&飼い主に、引っ込み思案のワニが翻弄される様に、何度も客席から笑いが起こる。しかし『キニサク……』では一転、ある花の名前をめぐる、切なさと優しさに満ちたエピソードをしっとりと読み聞かせ、静かに胸を打たれる心地がした。

cigars 『庭にはニワトリ二羽にワニ』。 ©igaki photo studio

志賀自らが演出を務め、2014年の初演以来何度も再演を重ねて、ブラッシュアップしてきたという作品。今回が初見だったのだが、渋い大人の俳優というイメージが強かった志賀が、長年のライフワークとしていたのが、こんなにチャーミングな舞台だったというのが意外に思えた。この豊岡公演が、新しいメンバー構成での初舞台となったが、演劇初心者にも親しみやすく、良き入口となり得る作品だと思うので、引き続き再演され続けてほしい。

cigarsと、この後に観る岩井秀人(WARE)の公演まで2時間ほど時間が空いてるので、豊岡駅周辺のプチ観光を決行。公式プログラムで唯一観劇が叶わなかった、東京デスロック『Anti Human EducationⅢ~PANDEMIC Edit.~』の公演会場[豊岡稽古堂]などのレトロ建物を見て回ったり、豊岡を代表するコーヒーのお店[ヒグラシ珈琲店]でコーヒーブレイクをしたり。[ヒグラシ珈琲店]のアイスコーヒーは、酸味控えめのスッキリした飲み心地で、豊岡を訪れるアーティストの間で大人気というのもうなずける。

![豊岡市役所近くの「ふれあい公設市場」のアーケード。 [撮影]吉永美和子](https://spice.eplus.jp/images/QfHKB8Is2Fhgqb571S1CDB1s8NFSFCKyy83iwaXbERyyEmGK3836Iil3WeCGZUz3/)

豊岡市役所近くの「ふれあい公設市場」のアーケード。 [撮影]吉永美和子

そして電車で[江原河畔劇場]に移動して、岩井秀人(WARE)『いきなり本読み!in 豊岡演劇祭』を観劇。2020年の2月から始まり、あまりの好評ぶりに第二弾、第三弾が次々に行われた、岩井秀人の新たなドル箱企画。参加俳優たちにいきなり初見の台本を渡し、ぶっつけ本番で本読みをしてもらうという趣向だ。いわば演劇作りの第一歩となるその舞台裏を、広く楽しんでもらう企画と言えるだろう。

今回参加したのは、ハイバイ常連の古舘寛治と猪股俊明、そして2018年の『ヒッキー・カンクーン・トルネード』『ヒッキー・ソトニデテミターノ』でのみずみずしい演技が印象的だった藤谷理子。さらに種石幸也が、BGM&効果音担当として、ミュージシャンとしては初めてこの企画に参戦した。これまでは岩井の戯曲を取り上げてきたが、今回で初めて他の劇作家の脚本を使用。2008年にハイバイで上演した、「イキウメ」の前川知大の短編『輪廻TV』だ。当然岩井以外は、読んだことがない作品である。

岩井秀人(WARE) 『いきなり本読み!in 豊岡演劇祭』。写真は別の戯曲を取り上げた13日の様子。 ©歌川達人

実際に読み始めてみると、前川らしいオカルティックな展開や難読仏教用語にとまどったり、当初考えていた人間関係やキャラクターが「思ってたのと違う!」ということに驚いたり。声の速度やトーンなどでキャラクター作りに入り込んだかと思ったら、読み間違えをきっかけに全員が素に戻ったりと、役作りと素顔のボーダーが揺れ動く感じが何とも愉快だ。司会進行をソフトに務めながらも、時に演出家らしいシビアな要求を入れて緊張感を高める、岩井のさじ加減もいい。南河内万歳一座のエチュード芝居の傑作『青木さん家の奥さん』のように、この後も俳優たちの様々な伝説が生まれることが期待できそうだ。

この企画が上演されたのは[江原河畔劇場]1階の劇場だったが、この後に上演される青年団『ヤルタ会談』は、2階にあるスタジオが会場。本作は、平田オリザが落語家・柳家花緑のために書き下ろした新作落語を、舞台用に改訂したもの。第二次世界大戦後の世界情勢を決定づけた、歴史的な首脳会談「ヤルタ会談」をベースにした、政治風刺色の強いブラック・コメディだ。

旧ソビエト連邦のヤルタに集まった、アメリカ大統領のフランクリン・ルーズベルト、イギリス首相のウィンストン・チャーチル、ソ連最高指導者のヨシフ・スターリン。敵対する日本やドイツの悪口で盛り上がったり、戦争終結後に東欧や朝鮮を誰が仕切るかについて、めいめいが好き勝手な意見を述べていく中で、ルーズベルトの死や原爆投下や冷戦など、この後に起こる悲劇の到来を予期させるやり取りが、ポロリポロリと落とされていく。

青年団 『ヤルタ会談』。 ©igaki photo studio

3人の口調や言動が、非常に明るくて軽いノリなので笑えるものの、スターリンが会談中にしばしば“粛清”を命じるために中座するなど、よく考えたら薄ら寒くなるような話ばかりだ。また米英ソの適当さだけでなく、当時の日本軍の無謀さをうかがわせるエピソードも挟み込まれ、当時の世界はどこもかしこも狂っていたことが、下手なドキュメンタリーよりも腑に落ちてくる。終演後の帰り道で、大学生ぐらいの若者たちが「演劇ってこんなことも書けるんだな、すげえな」などと、興奮気味に語り合っていたのが印象的だった。

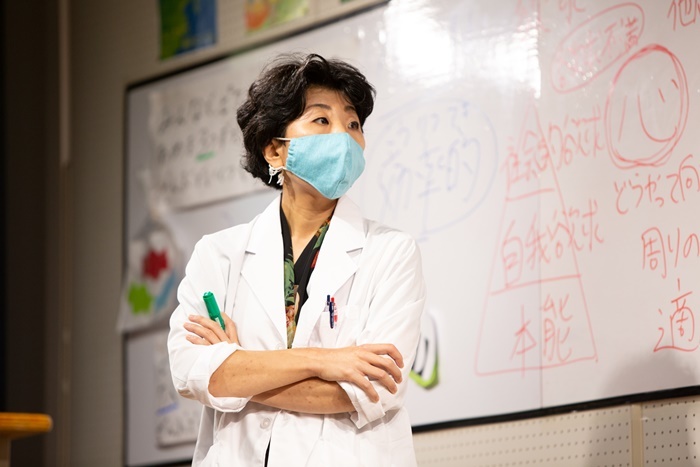

そして2日目は城崎温泉まで移動し、Q/市原佐都子の第64回岸田國士戯曲賞受賞作『バッコスの信女-ホルスタインの雌-』を観劇。エウリピデスのギリシャ悲劇をモチーフに、かつて乳牛の人工授精師だった専業主婦と、彼女の気まぐれで生まれた半人半牛・半雌半雄(?)の獣人を中心に、日本の様々な性差別の状況と、畜産+ペット産業の人間の都合にまみれた現実を、これでもかというほど詰めこんだ大作だ。

これは悲劇というより、女性と家畜たちによる、壮絶なブラック・コメディの復讐劇だろう。人工繁殖や去勢などで、死ぬまで性行為とは無縁な乳牛や飼い犬。そして出産や育児のプレッシャーやハンディを、一身に背負わされる日本女性たち。この両者が抱える怨恨や問題点を、ことごとく想像の斜め上な方法で解消する様に、ツッコミ笑いが止まらない。さらにコロスが放送禁止用語てんこ盛りの歌を、完ぺきな女声コーラスで歌い上げるのには「一体何を聞かされてるんだ?」と苦笑する。

Q /市原佐都子『バッコスの信女-ホルスタインの雌』。 ©igaki photo studio

しかし決して悪ふざけではなく、理不尽な生殖を強いられてきた人間と動物の痛みと悲しみを、こういう「笑い飛ばさなきゃやってらんねえぜ!」というトーンで描ききった筆力と、劇中で唐突に提示されたと思える話題が、きちんと後につながってくる構成力に感服させられる。また獣人を演じたダンサー・川村美紀子の、説得力のある異形ぶりも圧巻。日本のフェミニズム演劇を語る時に、後世で「これが重要なターニングポイントだった」と言われるであろう、と思えるほどの舞台だった。ぜひ今後も各地で上演し続けてほしい。

終演後は、本作を初演した「あいちトリエンナーレ2019」の芸術監督・津田大介、パフォーミングアーツ部門キュレーター・相馬千秋、そして市原のポストパフォーマンストークがあったのだが、次の演目までに済ませたい用事があったため断念。そして城崎温泉まで来て足湯にすら浸かることもなく(泣)、豊岡まで移動し、中掘海都+平田オリザ 室内オペラ『零(ゼロ)』を観劇した。

数々の受賞歴を持つ、気鋭の作曲家・中掘海都が作曲・指揮、平田オリザが作・演出を務める、現代音楽のオペラ作品。歌手はソプラノが一人だけで、演奏者も7人のみと、非常にミニマムな体制だ。当日パンフによると、ここで描かれるのは、一人の女性が自分の記憶を取り戻そうとする旅。ソプラノの独唱の合間には、サナトリウムに入院する3人の女性患者たちをめぐる、歌のない芝居が挟み込まれる。

中堀海都+平田オリザ 室内オペラ『零(ゼロ)』。 ©igaki photo studio

「セリフを全部歌にするのがオペラ」という固定概念があった身としては、最初はとまどいの方が大きかった。さらに歌われるのは詞やセリフではなく、ほぼうめき声や叫び声に近い。メロディというよりも、風や波のような不規則な音を奏でる現代音楽と相まって、どのように受け止めるかに時間がかかったが「激しすぎて言語化できない思いや感情」を体現していると気づいた瞬間に、スッと霧が晴れたような心持ちになった。

クライマックスで、不安のピークのような声を上げるソプラノと、女性たちが床に張られたガムテープを剥がすバリッ! ビビビビッ! という鋭い音が絡みあうのに、奇妙な緊張感を覚える。そして4人が静かに寄り添うラストは、女性たちが話していた「最近亡くなった患者」はこの歌手のことなのか……というのを一切説明せず、ただ暗示させるという、平田らしいものだった。オペラとしても演劇としても、かなり異質で実験的と思える舞台。今回は大ホールでの上演だったが、むしろタイトル通り「室内」ぐらいのレベルの空間で上演する方が、より感情のバイブレーションが伝わりやすくて効果的かもしれない。

演劇祭の全体を振り返ると、それぞれの会場の客席を見た感じでは、私のように遠方から来た客はさほど多くないようだった。Q/市原佐都子の公演に向かうのにバスを利用した時、私しか会場前で降りる人がいなかったことからも、それがうかがえる。ただその分、地元の人たちは自家用車をフル活用して、積極的に足を運んだようで、ほとんどの会場が満席か、少なくとも八割は席が埋まってる状態だった(もちろんコロナのガイドラインで、客席が通常の半分ということを考慮してだが)。

同期間中に公式プログラムで上演された、東京デスロック 『Anti Human EducationⅢ〜PANDEMIC Edit.〜』。コロナ禍における教育の現状を、授業の形式で考えさせる作品を観せた。 ©igaki photo studio

2日間で5本はしごは、演劇祭にしてはまだゆったり目のスケジュールだと最初は思ったが、やはり劇場間の移動距離が大きい分、意外と駆け足になったという気もする。来週の後半分も5本観劇予定だが、公共交通のスケジュールと、日曜祝日でも開いているお店のチェックを事前にちゃんとするというのを教訓にして、豊岡を後にした。

公演情報

■会期:2020年9月9日(水)~22日(火・祝)

■会場(公式プログラム):城崎国際アートセンター、豊岡市民プラザ、豊岡稽古堂、豊岡市民会館、江原河畔劇場

■公式サイト:https://toyooka-theaterfestival.jp/