名取事務所25周年記念公演『女は泣かない』(作:李ボラム)──演出・扇田拓也と女優・森尾舞に聞く

名取事務所公演『女は泣かない』左から、「女」を演じる森尾舞、演出を手がける扇田拓也

名取事務所は、『女は泣かない』を、2021年11月5日(金)〜11月14日(日)に下北沢・小劇場B1で上演する。昨年(2020年)、名取事務所で上演され、評価の高かった『少年Bが住む家』の作者・李ボラムさんの本邦初演作品。連続レイプ事件を扱った作品で、サスペンス仕立てになっているものの、随所に仕掛けが凝らしてあり、舞台を見るわたしたちまでもシリアスな問題に向き合わせ、考えさせる内容になっている。演出を手がける扇田拓也と主人公の「女」を演じる森尾舞に意気込みを聞いた。

■女性の作家から与えられた課題

──『女は泣かない』は、李ボラムさんの作品として紹介されるのは2作目になりますか。

扇田 名取事務所としては2作目だと思います。

──昨年、『少年Bが住む家』を拝見した際、罪をおかした少年の生活がとても切実に描かれていたので、てっきり男性の劇作家と思っていたら、女性だと教えていただいて。そして、『女は泣かない』は、女性ならではの視点が生きる作品になっていると思います。

扇田 やはり、性被害のほとんどは、男性が加害者である場合が多いので、作家のボラムさんが女性として社会全体に対する訴えも含まれていると思います。この題材を男性がどう見るかについては、大きく主張を感じるところがあるので、逆に、ぼくとしては、女性の作家から与えられた課題を、男性の立場でどう考えるかという意味では、女性が演出家であるよりも、ある意味、健全なかたちなのかなという思いはしています。

それほど分量のある台本ではないんですけど、女性が性被害に遭ったことで生まれる弊害に対して、多角的な視点からしっかりと描かれている。たとえば、性被害を受けて、その後、自殺してしまった性被害者とか……。

──連続強姦事件の最初の性被害者ですね。6人いる犠牲者のうちの最初の女性。

扇田 はい。それから、もうひとり、性被害については自分のなかで整理をつけ、克服したと思っているけれども、実はそのストレスに悩まされ続けている主人公の「女」ですね。あとはその母親……性被害を受けた娘を見つめる母親……それら3人の女性が登場することも、性被害という視点で考えたら、必ず必要だと思います。そこも多角的に性被害を考えるうえで必要な構造であることが、読んでいくうちにだんだんわかってきました。

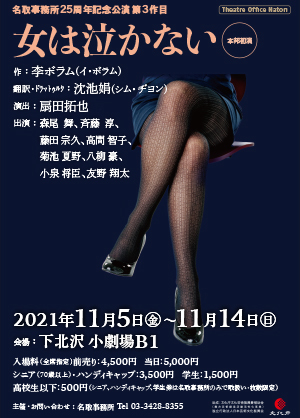

名取事務所25周年記念公演『女は泣かない』チラシ

■社会的問題に焦点を合わせた演出

扇田 今回、物語としては、連続強姦事件を起こした容疑者に、主人公の夫の名前があげられている。その夫が、はたして加害者なのかどうかをお客さんに想像してもらうサスペンス的な要素も多少はあるんですけど、台本を読み解いていくと、大事なのはそこよりも、もし夫が犯罪者だった場合、事件とどう向き合うのか。やはり、主人公の「女」の視点に、お客さんに立ってもらう。

──主人公の「女」が夫に対して、さらには、そのおかしたかもしれない罪に対してどう向き合うのか。

扇田 そうですね。なので、お客さんがどう感じるかはわからないんですけど、意外と作り手として考えるときに、お芝居の前半の方で、「この夫は絶対に犯人だ」と確信してもらってもかまわないと思っているんです。

なぜなら、性被害を受けた女性の複雑な心理状態であったり、まわりから受ける二次被害であったり、その後に置かれた環境で、どういう言葉で、どんな影響を受けるのかをすくい取っている演劇だと思うので。

だから、今回の名取事務所公演は、ぼくにとって5本目の演出になるんですけれども、単純に物語のドラマ性に遊び心を入れて、演劇をどう楽しむかということよりも、作品を上演する社会的意義の方が強くのしかかってくる。だから、それをどう作品に取り入れたうえで仕上げるかを考えながら、稽古にのぞめばのぞむほど、心はどんどんつらくなっていく。でも、それは覆い隠されそうなものに目を向ける作業でもあるので、受け入れようという意気込みで、現在稽古している感じです。

名取事務所公演『女は泣かない』演出を手がける扇田拓也

■主人公の「女」を通して考えていること

──森尾さんは、連続強姦事件の犯人の容疑がかけられた男の妻の役で、精神科医でもある「女」に取り組んでおられますが、台本をお読みになった感想はどんなものでしたか。

森尾 最後まで読みきったときに、いったいこの女の人は、自分の夫に何を言いたかったんだろうというのがまったくわからなかったんです。それがたぶん、わたしの今後の課題でもあるんですけど。

わたし自身は何かを言うことを決めて、夫と向き合うとは思っているんです。でも、それがどういう言葉になるのか。そこに行き着くまでの過程が、わたし自身もそうですし、わたしが演じる「女」が、各シーンを経て、最後にもしかしたら加害者かもしれない夫とどのように向き合うのかということは、これからの課題だなと思って。初見のときもそう思ったし、いまもそう思って稽古をしています。

──主人公の「女」の最初の対応は、絶対に夫はやっていないと信じきっていて、わざわざ弁護士まで呼んで、夫をかばう。実際には夫のアリバイの事実がないにもかかわらず、助けるのですが、その後、考え直して、また別の選択をする。時間が経つにつれて、事件と向き合うことになっていくような気がします。

森尾 ボラムさんが書かれたものを、沈池娟(シム・ヂヨン)さんが平易な文章で翻訳してくださった日常会話が交わされていくのですが、テーマ自体はとてもセンシティヴで重いものなんです。しかし、会話自体は過激な表現も出てきませんし、誰が聞いてもわかりやすいので、稽古をしていてもナチュラルには出てくるんですけど、絶対的に大きなもの、重いものがそこにはある。

要するに、ストレスは必ず存在していて、観てる方も演じる方も、簡単な言葉で聞き取りやすいんだけれども、そこには必ずそこだけにとどまらないものを自分たちが持って……先ほど扇田さんがおっしゃってましたけど、一俳優としては、社会的な意義まではとらえきれていないんですけど、やっぱりそういうテーマであり、そういうことを取り扱っていると感じたり考えたりしながら、簡単な言葉に流されないように気をつけてやっています。

名取事務所公演『女は泣かない』「女」を演じる森尾舞

■日常的な会話の背景に潜んでいるもの

──何気ない台詞の背景にすごく大きなものがあったり、におわせているものをどこまで読み取っていいのか曖昧なところもあって、それらをどの程度強調して伝えるかという匙加減も難しそうですね。

扇田 そうですね。いまおっしゃったように、台本に書かれた文字面が、一見、強烈な台詞とは思えないものですけど、読み込んでその人物の心理状態を想像して、それが深まったときに、「あっ、この簡単な言葉の言いまわしは、実は強烈な心理状態から生まれている」とわかってきたりする。要するに、簡単な言葉の背景には、相手にちゃんと理解してもらいたいという執念みたいなものが、言葉をわかりやすいものに変えているのかもしれないと考えると、どれも見逃せない言葉に思えてきて、そこに作り手もどう想像力を働かせるかが問われている気がして、すごく身が引き締まります。

──実際に稽古場で演じてみて、どんな感じですか。

森尾 もう、なんか内臓が飛び出そうじゃないですけど、この女性がやっていることって、ずっと闘ってるんですよね。

その闘いかたを以前と変えただけで、闘いが終わったわけではないことが、稽古をしていて、とてもつらい。それを体感すると、こんなにしんどいことをこの人はやり続けるんだ……わたしもやり続けないと……というように、彼女に刺激をもらって、こんなに闘っていくんだねという気持ちです。

──性暴力の被害者のなかには、5年、10年経って思い出されて訴えることも少なくない。その場合には、抱えてはいるんだけど、ずっと心に蓋をした感じで、自分では気がつかないようにして生きてきたという、本当に重いものが感じられる。これまで閉じていた蓋が、夫にかけられた連続強姦事件の嫌疑によって再び開かれてしまい、主人公の「女」が実家に戻ることで口論が起きますが、それも傷跡の深さを思い知らされる感じがします。

扇田 もちろん、日本でも世界でも、性暴力の加害者にも被害者にもなってない人も非常に多くいるので、そういう人たちがどのように想像力を働かせられるかということにかかっていると思うんですけど。

人を拳で殴ったら、顔は腫れるし、ナイフで切りつけたら血が出る。しかし、そういう加害とはちがって、急性ストレス障害もあれば、PTSD(心的外傷後ストレス障害)と呼ばれる10年、20年かかって気づくものもあるという、その根の深さ。おたがいに愛を確かめあうための性行為が、反転して、暴力的な行為として、ものすごく悲惨な状態をもたらす。その卑劣さに対して、どうお客さんに想像力を働かせてもらうのか。そこの使命感は大きいですね。

森尾 そうですね。先ほど扇田さんもおっしゃったんですけど、当事者だけじゃなく、描かれているこの作品で、養父という象徴的な、自分のことを微塵も悪いと思っていない人が出てくるんですけど……。

──養父は「俺は全部忘れていたよ」と言いますよね。

森尾 世間の意見じゃないと思うんですが、そう思っている方も多いと思うんです。自分を肯定しようとも否定しようともしなくて、ナチュラルに傷つけてしまう人はとても多い。それはひとりひとりがそうなりえるという怖ろしさだと思うんですよね。

それは演じてるわたしもそうで、今回はわたしは被害を受けた女性を演じているけれども、わたし自身も加害者にもなりえる、養父の立場にもなりえるという怖さを知っていないといけないと思っています。

『少年Bが住む家』をやったときもそうだったんですけど、そばで「がんばってね」とか「大変だね」と言われることの方が、本人にとっては痛いものに感じられる。その人たちは痛みを与えようとしていないのに。そういう社会の歪みとか、矛盾といったものは、作家のボラムさんがマイノリティと言われてる人たちに光を当てて、わたしたちがそれに取り組み、自分自身が演じることで、はじめてその当事者でありえるんだということを常に考えていないといけないと思いながら稽古しています。

■作劇上のいろんな仕掛け

──ボラムさんは『女は泣かない』を書くうえで、いくつか仕掛けをしています。ひとつは「女」の夫が異なる年齢でふたり、しかも同一空間上に登場します。

扇田 登場人物として、現在の夫と過去の夫という……34歳と26歳だから、8年ぐらい時間がずれている。主人公の女性にとって、過去とどう向き合うかという視点に立ったときに、過去の時間で夫のことを見ていた想いを、現在も保とうとしてしまう心理は、やっぱりあると思うんです。

実際には、現在の夫は、過去の夫からずいぶん変化しているはずなのに、それに蓋をして、過去の夫のように見続ける視点であったり、逆に、ぼくは現在の夫が自分の過去を見つめ直すことは可能ですけれど、今回の戯曲では面白い視点があり、それは過去の夫が現在の、つまり、本人にとっては未来の自分を見つめる視点がト書きに書かれていることです。

これはある意味、いわゆる世の中の男性に対する想いも込められている気がしていて、『女は泣かない』という芝居では、時間軸のなかで、現在と過去をどう見つめ直すかということ……いままでどう見つめていて、これからは見つめ直さなければいけないかもしれない。すると、現在から未来に向かう進みかたも変わる必要があるかもしれないという時間軸についての思いを想像させる。そういう意図が感じられますね。

──主人公の「女」が夫のお店に行ったときには、現在の夫と過去の夫というふたりが同時に出現しますが、どんな感じですか。

森尾 読み稽古のときは立体的じゃないので、位置関係については想像してましたけど、実際に立ち稽古に入ると、パラレルワールドじゃないですけどいろんなことが起こっていて、現在の現在と過去の現在、それが同時進行するという複雑な構造になっていると思いました。

扇田 そうですね。

森尾 だから、まだ、立ち稽古が始まってまもないんですけど、どこをいつ見るかとか、どの言葉をきっかけにどっちを見るかとか、試せることがたくさんあると思っています。

──それはいろんな時間軸が、現在という時間にも流れているということ……。

森尾 そうですね。

──たしかに「過去の夫が、会話している二人をじっと見つめていたりする」というト書きがあります。「会話している二人」のうちのひとりは、過去の夫から見れば、未来の自分。

扇田 そこがすごく不思議なところで。

──もうひとつの仕掛けですが、主人公の「女」は妊娠5カ月で、新しい命を宿しているのも大事な設定かなと思います。「女」の母親、そして「女」本人がいて、その「女」自身が妊娠5カ月で新しい命を宿している。それはもしかすると女の子かもしれない。そうすると、女の人三世代の話にもなるかなと。「女」はお腹をさすったり、赤ちゃんの胎動を感じたりもしているので、先ほど未来とおっしゃいましたが、そういう視点が仕組まれている戯曲のようにも感じました。

森尾 幼少期の性被害に遭われた方が、どう生き続けられたかという研究論文を読んだんですけど、生き続けられる人たちの典型的なパターンは、現在の自分がいるのは、あのときにこうしたから、いまがいいんだと結びつけられる人らしいんです。それが特徴で、そういう人たちは母親との関係がとても複雑なんですけど、恨んだり憎んでいる母親像と、お母さんのことが大事だという相反する気持ちを並行して持ち続ける人が多いそうなんですね。

そのときに、まさしくこの女性だなと思って。自分が妊娠しているという現在があるのは、ここでこのことをしたからか、しなかったからなのかという、先ほどから過去の自分が未来を見つめるという視点ともつながってくる。やっぱり、妊娠は大きいし、実際、自分がなぜいまここに、どういう気持ちでいて、自分とはちがうもうひとつの生命を今後どうするのか。現在の自分は?とか、そういうこととつながっている、まだ世には出てきてはいないけれど、現在の自分はひとりじゃないということは過去とつながっている。その意味では、とても大事なキーになっている。そうでなかったら、この女性は描かれているようには進んでいかなかったかもしれないと思っています。

扇田 やはり、主人公の女性は、妊娠して子供が生まれてくると思ったときに、なにかと向き合わなきゃいけないと決意したんじゃないですかね。

もちろん、いまの夫と自分のあいだで子供を産み、育てられるかという、単純な夫婦のあいだの子供の問題として捉えることもできるけど、いざ、自分が命を産みだして育んでいこうとするときに、母親と子供という立場でしっかり守ってあげられるのかどうか、そこに不安を感じたからこそ、やはり自分の心の奥底に蓋をしてきたものとも向き合わなきゃいけないと考えた。だから、非常につらいことだと思いますけど、その決意のようにも感じました。

■観に来てくださるお客さんにひと言

──では、最後にお客さんに、ヘビーでシリアスなテーマではありますが、ひと言ずつお願いします。『女は泣かない』はシーンが短く、転換もたくさんあるので、いろいろ大変かなと思うんですが……。

扇田 台本が非常に映像的ですから、写実的に上演しようとすると予算が莫大にかかってきたりするんで、そこは小劇場の知恵とアイデアで格闘して、稽古場でクリアしようとやっています。でも、逆に言えば、いわゆる抽象空間のなかで物語を展開させることで、余計なものが排除されて、本当に必要なものだけが舞台空間に浮かびあがるかもしれないという期待を込めて……。

──いろんなものがシンプルに提出できるかもしれない。

扇田 で、ぼくは性暴力に対する、ある種の怒りみたいなものも込めながら、この台本と向き合いたいし、この作品を立ちあげたい。ただし、それはただの怒りだけでなく、主人公にも言えることかもしれないですけど、怒りたいという気持ちとともに愛が必要じゃないか。それも同時に求めていかないといけないと思うので、加害者が悪い、被害者を救えという単純なテーマではなく、なんとか加害者も被害者も生みださないための愛のある仕組みに、お客さんの気持ちが向いていただけるとうれしいなと思ってます。

森尾 すごく似てるんですけど、やっぱり、家族とラブの話だなとわたしも思っていて、なんか見終わった後に「ああ、5年ぐらい実家帰ってないな」とか、「お母さん、どうしてるかな」とか。個人個人いろんな家族のかたちがあるので、個人の事情で帰れない人もいるだろうし、会えない人もいると思うんですね。

わたしはこの台本を読むたびに、自分の家族のことをすごく思うので、やっぱり、そういう意味でも、家族っていちばん向き合いたくて、向き合いたくない人たちなんですよね。だけど、見終わった後、ちょっとでも、旦那さんのことでもいいですから、「なんか、ずっと話してなかったな」とか、「今日はみんなでご飯でも食べようかな」みたいな、そんな気持ちになってもらえれば。

題材はとても重くて、ひとりじゃ抱えられないテーマではあるんですけれど、それはひとりじゃなくていいんだよって思って、見てもらえたらと思います。

(取材・文/野中広樹)

公演情報

■日程:2021年11月5日(金)〜11月14日(日)

■会場:下北沢・小劇場B1

■作:李ボラム(イ・ボラム)

■翻訳・ドラマトゥルグ:沈池娟(シム・ヂヨン)

■演出:扇田拓也

■出演:森尾舞、斉藤淳、藤田宗久、高間智子、菊池夏野、八柳豪、小泉将臣、友野翔太

■公式サイト:https://nato.jp/