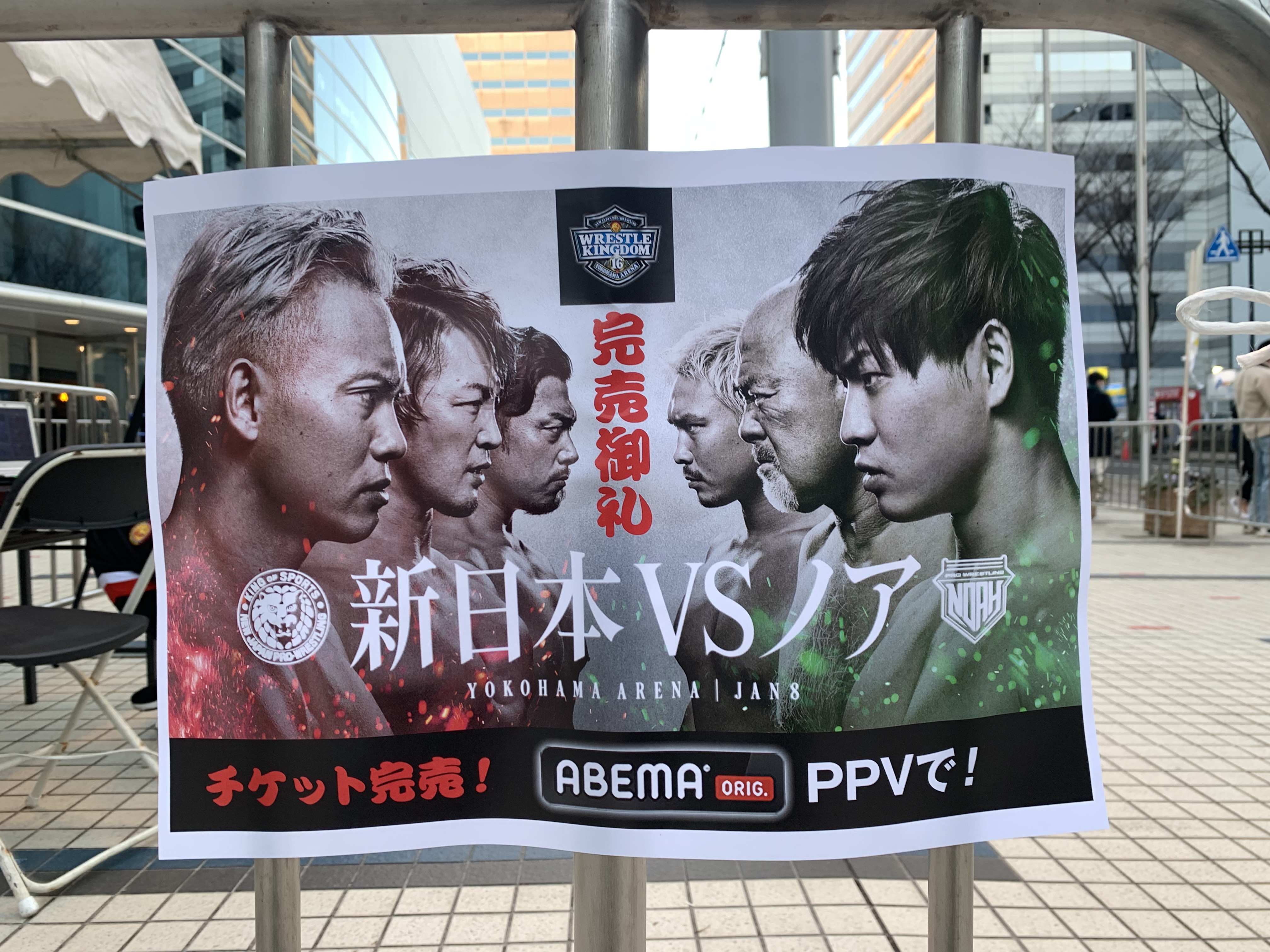

新日本プロレスvsノア〜59歳・武藤敬司に見る「潰し合う対抗戦」ではなく「生かし合う対抗戦」とは?

photograph by Yasutaka Nakamizo

横浜の夜、59歳の武藤敬司と34歳のオカダ・カズチカがリング上で初めて対峙した。

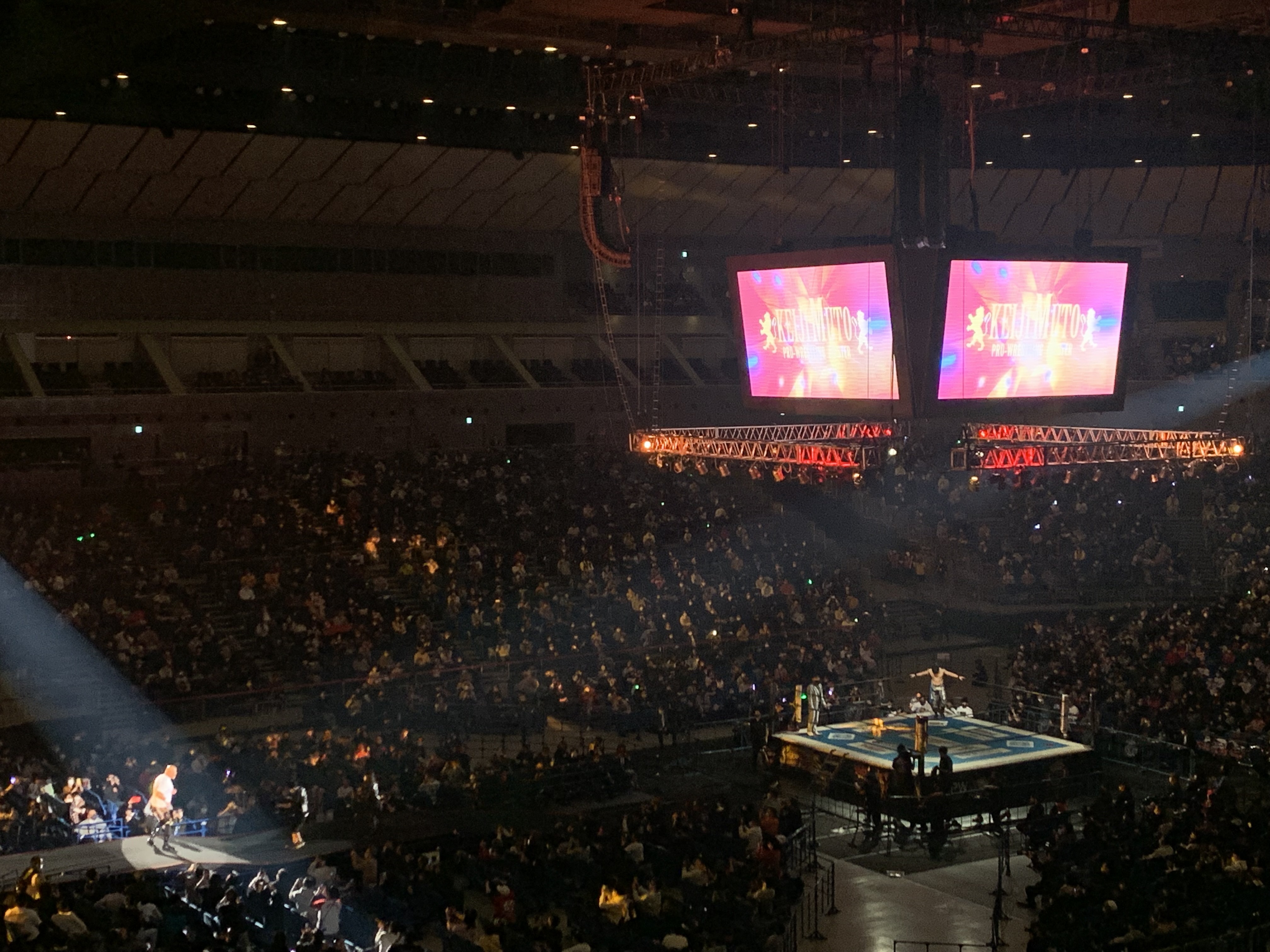

1月8日、横浜アリーナで開催された新日本プロレスリングとプロレスリング・ノアの対抗戦

は前売りで完売。その注目度は高く、会場には「WRESTLE KINGDOM 16 in 東京ドーム」2日目の6379人を上回る7077人の観衆が詰めかけた。

は前売りで完売。その注目度は高く、会場には「WRESTLE KINGDOM 16 in 東京ドーム」2日目の6379人を上回る7077人の観衆が詰めかけた。

プロレスリング・マスター武藤と現IWGP世界ヘビー級王者オカダ。思えば遠くに来たもんだ。今のオカダと同じく30代中盤の頃の武藤は、IWGPヘビー級王者のベルトを巻く新日本プロレスの顔だった。

95年10月のUWFインターナショナルとの対抗戦では、メインイベントで高田延彦から足4の字固めでギブアップ勝ち。その27年後の団体対抗戦、今度は新日の敵として、ダブルメインイベントのタッグマッチで再び自身の元・付き人でもある棚橋弘至相手に、ドラゴンスクリューや足4の字固めを披露して会場を沸かせている。恐るべし、武藤敬司の生命力である。

【あらゆるエンタメに共通する「90年代の壁」とは?】

「10年後にはプロレスと言えば馬場・猪木っていう固定観念も消えて、プロレスと言えばオカダでしょ? というのが常識になってると思います」

これは6年前、オカダ・カズチカにインタビューをした際の発言だ。当時書いていた『さらば昭和のプロ野球』というテーマの本で、いわば昭和プロレスの幻影と戦うオカダに話を聞きにいったのである。そんなギラついたレインメーカーが、今年の東京ドームでは猪木風のガウン姿で入場して話題になった。要は挑戦者の立ち位置で時代を追う側から、背負う側になったわけだ。そして、そのドーム直後に今度は「90年代プロレスの象徴」ともいえる武藤と戦った。

90年代の世の中は、まだそれほどインターネットが普及しておらず、もちろんスマホもない。今ほどエンタメも消費されるサイクルが早くなく、ひとつのものを時間をかけてじっくりみんなで共有する雰囲気があった。

「いまは情報の世界だから、きっとネットでバンバン攻撃してくるよね。じゃあ、まだあの頃はつくり込みがしやすくてハマったってことだ」と『証言1・4 橋本vs小川 20年目の真実』(宝島社/2018年)の中で、当時のプロレス事情について武藤自身も語っている。

【“地上波テレビ”という入口】

90年代はすでに新日本プロレスもテレビ朝日系夜8時の放送枠ではなかったが、それでもビッグマッチはゴールデンタイムで中継され、武藤・蝶野・橋本の闘魂三銃士は地上波テレビを入口に世間で共有されていた。つまり、今のプロレスラーよりも圧倒的な知名度があった。

この状況はプロ野球界も似たようなものだ。先日、日本テレビ系「Going!Sports&News」の新キャスターに高橋由伸、TBS系「サンデーモーニング」の新たなご意見番に上原浩治が就任した。彼らは地上波中継時代の巨人戦で主力を張った最後の世代だ。

いわば、日本人の多くが顔と名前を知っている存在。なお、巨人戦の年間平均視聴率が20%を超えたのは、2年目の由伸が打率3割・30本塁打をクリアして、ルーキー上原が20勝をあげた1999年が最後である。このオフにテレビに出まくった日本ハム新監督の新庄剛志にしても、90年代の阪神タイガースをベースに世に出た。

もちろん現役のプロ野球選手にも素晴らしい選手はたくさんいる。21年の日本シリーズは野球の魅力が詰まった熱戦だった。だが、メジャーリーグで大谷翔平のような歴史的な大活躍でもしない限り、世の中の知名度という意味では彼ら90年代のレジェンドに太刀打ちできない現実もある。

【現在進行形の武藤敬司】

そんな「90年代の壁」を超えようと、オカダは武藤と対峙しているようにも見えた。馬場・猪木のプロレスは遠い日の美しいノスタルジーに近い。だが、厄介なことに武藤はいまだ現役だ。しかも、横浜アリーナに登場曲「HOLD OUT」を大音量で鳴り響かせ、メインのリングに上がっている。

事前のノア公式チャンネルインタビューで「自信はあるよ」と語り、5日の東京ドームのリングにノアのレスラーたちが上がって若い清宮海斗や拳王がマイクで新日勢を挑発する中、余裕の表情でスマホカメラを構え自撮りしてみせる。

ノア勢が業界No.1の新日に挑戦するといった空気の中、横浜の最終試合だけは、オカダや棚橋が“あの武藤”に触れるという雰囲気だった。いわば、新日vsノアvs武藤の対抗戦でもあった。団体の枠とは別にオレにはオレの戦いがある。芸術的なシャイニング・ウィザードを披露したかと思えば、ときにタッグパートナーの若い清宮を立てることで、あえて一歩引き、今の自分の立ち位置も見せる。オカダが偉大な「90年代の象徴」と戦うように、同時に今年で60歳になる武藤も巨大な「90年代の自分」と戦っていたのである。

【“潰し合い”はもう古い!?】

さて、当日は現地のスタンド席から観戦していたが、 これほど両団体の勝敗数が気にならない対抗戦は初めてだった。新日本が6勝4敗1分けで勝ち越した(ダークマッチ2試合含む)と聞いて、あぁ言われてみればそうだったなと気づくこの感じ。

あらためて書くのも野暮だが、最近の新日本はコロナ禍により海外レスラーの来日予定が立たなくなり、所属選手も負傷者が続出するなど感染対策の中でのコンディション維持の難しさも露呈した。正直、ベルト戦線にマンネリを感じられたのも事実だ。苦しまぎれのベタな反則・乱入の連発については、多くのファンから“嫌われている”のではなく、またこれかと“引かれている”のではないだろうか。ヒール(悪役)はどれだけ嫌われてもいい。だが、客に引かれたらおしまいだ。

業界最大手団体でさえ観客動員に苦戦している。だからこそ、プロレスのチカラというか、“潰し合う対抗戦”ではなく、“生かし合う対抗戦”が必要だった。かといって、“交流戦”ではファンは興醒めしてしまう。近付きすぎず、遠ざけすぎず。ここで生まれたストーリーを断ち切るのではなく、いかに広げて展開していくかが重要ではないだろうか。

ダブルメインイベントの5対5のユニット対決(今興行のベストバウトの声多数)を盛り上げた内藤哲也が、試合後コメントしたように「会社主導での対抗戦ではなく、選手個人が相手選手の名前を出すような対抗戦」でもいいし、拳王や清宮が個人で「ニュー・ジャパン・カップ」や「G1 CLIMAX」に参戦しても両団体にメリットはあるはずだ。

……とここまで書いて、昨年末の東スポで「今は昭和じゃねえんだ。どっちが潰れるとか、そういうものを見せる時代ではない気がするんだよ。昭和の時代はそれでよかったかもしれないけど、今度は未来に続く対抗戦にしたいよな。見てる人がハッピーになるようなものがいいと思う」と発言していた、武藤敬司の恐ろしさをあらためて痛感する令和の対抗戦のリアルだった。