文学座公演『華岡青洲の妻』で華岡青洲役を演じる釆澤靖起に聞く~豪胆さ、豪快さより人びとに愛されるかわいらしい“釆澤”青洲

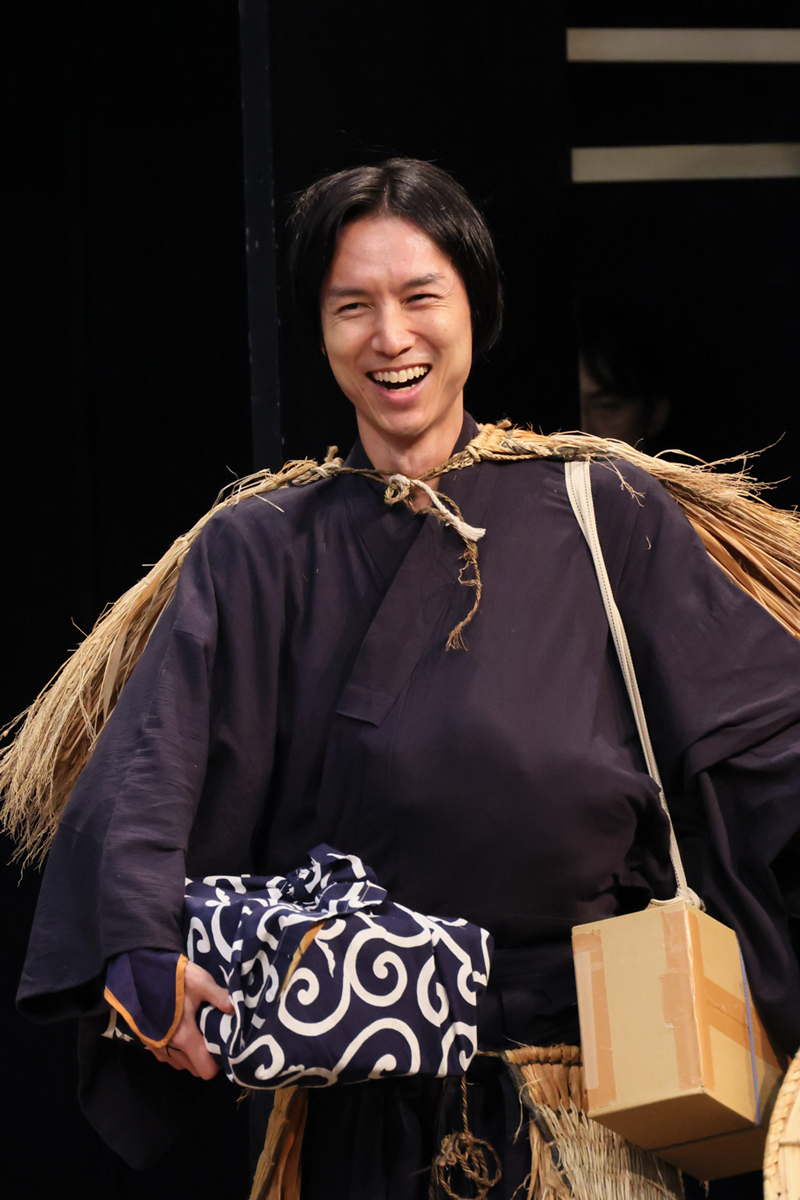

華岡青洲役を演じる釆澤靖起 (撮影:宮川舞子)

文学座公演『華岡青洲の妻』(作:有吉佐和子 演出:鵜山 仁)が、2025年10月26日(日)~11月3日(月・祝)紀伊國屋サザンシアター TAKASHIMAYAにて上演される。

『華岡青洲の妻』といえば、文学座の財産的な演目の一つ。有吉佐和子が自作の小説を劇化した作品で、文学座では1970年に初演され、その後も数多く再演されてきた。旗揚げメンバーの故・杉村春子が青洲の母・於継役を長く務め、北村和夫、江守徹らが“医聖”の異名を持ち、世界で初めて全身麻酔を完成、使用した江戸時代の外科医・華岡青洲を演じてきた。代替わりを経て、24年ぶりに上演される今回は、釆澤靖起(うねざわ やすゆき)が青洲を演じる。研究に没頭する青洲に対し、於継と妻・加恵が人体実験を申し出る献身的な姿は、女同士の意地もありコミカルだが感動的な物語だ。“釆澤”青洲はどんな振る舞いを見せるだろうか?

――『華岡青洲の妻』で青洲役をやることになった、お気持ちから教えてください。

僕は2008年に文学座附属演劇研究所に入ったのですが、タイトルを聞いたことがあるぐらいで、文学座や演劇界にとって、どれほど価値のある作品なのかわからない状態でした。作品の歴史とか、どなたが演じてこられたのかとか、知っていたらプレッシャーを感じたと思うんです。それを二つ返事で答えられたのは、いま思えば無知でよかったなって。

――稽古に臨むにあたり、過去の映像などご覧になりましたか?

いくつか拝見しました。(杉村と同時代の大女優)山田五十鈴さんが於継を演じたもの、中村吉右衛門さんのもの、先代の市川團十郎さんのもの、文学座で24年前に外山誠二さんが演じたものを映像で拝見しました。また、松竹創業130周年で今年8月にやられた大竹しのぶさん、田中哲司さんの舞台も拝見しました。

――それらを通して、ご自分が演じる青洲のイメージをつかめましたか?

そうですね、まず歴代の皆さんが演じる青洲は体が大きく、豪胆さ、豪快さのある印象だったのですが、そこが僕とは全く違う。僕は食べても食べても太らない体質なんです。でも青洲のことをいろいろ調べていくと、地域住民に愛された人だったようです。和歌山にある青洲の里にうかがってみたら、青洲が住んでいた場所に記念館があったり、病院が再現されていたりするんです。青洲の研究をしている方によると、本当に地域の人びとに尽くしたからこそ、逆に協力を得られたと強くおっしゃっていました。人びとに愛される、協力したくなるかわいらしさで勝負できるんじゃないかと思いながら役をつくってきました。

(撮影:宮川舞子)

――文学座は和物の財産演目も多いわけですが、釆澤さんは着物のお芝居はいかがですか?

劇団での『怪談 牡丹燈籠』やこまつ座の『フロイスーその死、書き残さずー』などに出演してはいますが、ここまで着流し、袴、羽織もある本格的な芝居は初めてです。僕らは研究所時代に、必ず『女の一生』を経験するのですが、そのときに諸先輩から所作やメイク、着物の着方など教えていただくのです。ただ、いまは文学座でも和物は減ってますし、体を介して実感として学ぶ機会はほとんどありません。先輩方に聞くと、かつては旅公演も多かったので自然に身に付いてくるものだったらしいです。だからと言って真似事では許されない。先輩方の技を吸収しながら必死で食らいついてやっています。演出の鵜山仁さんもおっしゃってくれるのですが、「幼い頃から着物で表現してきた歌舞伎の方々には太刀打ちできない。型にこだわらずに、最低限押えることは押さえ、セリフのやり取り、人間心理に根ざした部分を大事に」と思っています。

――この作品は、於継と加恵のやりとりに挟まれているのに、研究に没頭する、あまり無頓着な青洲、と言う構図がコミカルですよね。

そこらへんの仕掛けは鵜山さんも得意なので、期待してください。自分以外のシーンを見ていても思わず笑ってしまうことが多々あります。特に嫁と姑のシーンは必見です。僕は42歳ですけど、年下の人にこの芝居の話をすると、「そんな嫌な姑なら家出してしまえばいいじゃん。何で耐えているの?」と言われるんですよ(苦笑)。いまの時代、世代間で嫁姑問題って共有されないのでしょうか? 有吉さんはエッセイの中で、嫁姑問題は、古今東西連綿と続いてきたのだと書かれている。その争い、軋轢があったからこそ男たちは出世し、世の中に貢献してきたのだ、もはや宿命だって。だから僕は自然の営みを描いたドキュメンタリーなんだと思ったんですよ。ずっと続いてきたし、これからも続いていく、繋がりの物語なんです。

――家族の、体を実験台にするほどの協力があって、麻酔薬が生まれていく。その流れは感動的です。

そうですよね。この物語は嫁と姑の関係がクローズアップされがちですが、それを飛び越えて、人間とウイルスの戦い、人間が生きていく上で普遍的、不可欠なものを描いている。挑戦して、続けていくことが生きていくことなんだとういうテーマを持って僕らは演じているし、人生のテーマみたいなものを感じさせてくれる作品になってると思います。

――さて、稽古も終盤です。いまの意気込みを聞かせてください。

稽古場では毎日の様子をビデオに撮って、見返し、研鑽を高めているのですが、その映像を見ると、僕は気を遣っているのか、自分自身が引っ込んでる感じがあるんです。だからここからは、もう破れかぶれの部分も必要なんじゃないかと思っていて。「俺が青洲だ」という思いでやっていきたいです。歴代の青洲を誰が演じてきたかの資料を見ていると「ここに俺か?」とやっぱり思う。いきなり青洲の遺伝子が変わったかのようです。そのプレッシャーもありますが、こんなにありがたいことはないですよね。文学座が好きで入った人間ですから、文学座を支えてきた先輩俳優たちの中に仲間入りできるのは、本当に大変なことだと思ってやっています。

繰り返しになりますが、人に尽くした青洲を僕はやりたい。青洲は道でお金を拾って、落とした人が現れるまで一日中待ってたみたいな逸話が残ってるんです。すごいお人好しですよね? そのイメージはいままでの青洲には感じたことはなかった。医聖という評価もありますが、まずは人間を愛して、人間に尽くして、与える人だった部分を表面に出した青洲にしたい。そしてお客様からも愛されるキャラクターにならなければと思ってます。

(撮影:宮川舞子)

取材・文=いまいこういち

公演情報

独立行政法人日本芸術文化振興会

アーツカウンシル東京[東京芸術文化鑑賞サポート助成]

後援:新宿区

文学座公演『華岡青洲の妻』

作:有吉佐和子 演出:鵜山 仁

■期間:令和7年(2025年)10月26日(日)~11月3日(月・祝)

■上演予定時間:3時間(休憩含む)

■問合せ:文学座 03-3351-7265(10:00~18:00 / 土日祝除く)

■公式サイト:https://www.bungakuza.com/hanaoka/index.html

美術:乘峯雅寛 照明:古宮俊昭 音響:秦 大介 衣裳:岸井克己 舞台監督:加瀬幸恵 演出補:大内一生 制作:前田麻登、梶原 優、最首志麻子、友谷達之 方言指導:三嶋昭代 宣伝美術:三木俊一(文京図案室)

写真撮影:宮川舞子

10/26(日)16:30 ☆初日割

10/27(月)13:30 ◎終演後アフタートークあり

10/28(火)13:30 ◎終演後アフタートークあり

10/29(水)18:30

10/30(木)13:30 ★鑑賞サポート対象日

10/31(金)18:30

11/ 1(土)13:30 ★鑑賞サポート対象日

11/ 2(日)13:30 終演後アフタートークあり

11/ 3(月・祝)13:30 和歌山県物産展あり

10/27(月) 13:30の回…大笹吉雄(演劇評論家)×山口宏子(朝日新聞記者)×鵜山 仁

10/28(火) 13:30の回…吉野由志子×小野洋子×つかもと景子×吉野実紗

11/ 2(日) 13:30の回…ソコロワ山下聖美(日本大学芸術学部教授 文芸評論家)×鵜山 仁×釆澤靖起

目の不自由な方への音声ガイド、耳の不自由な方への台本事前貸し出し、バリアフリー字幕の実施をします。介助の方は無料(おひとりまで)、身体障害者補助犬も一緒に観劇できます。

文学座までお申し込み下さい。(公演の前日まで/要予約)

一般6,500円 U-30(30歳以下)=4,000円*1 高校生以下=1,000円*1 初日割=5,500円

三人割=16,500円*2(4人目からは1名様5,500円。同一ステージお申込みに限る)

新宿区民割=5,800円*2・3(新宿区在住・在勤の方)

留学生割=3,000円*2・4

*1=観劇日当日、年齢を確認できる証明書をご提示ください。

*2=取り扱いは文学座のみ。

*3=ご予約は文学座へのお電話のみ。

*4=観劇日当日、在留カードの在留資格欄を確認させていただきます。

※車イスでご来場のお客様は、必ず購入時に文学座までお知らせください。

※未就学児の入場はご遠慮ください。

■会場:八尾市文化会館プリズムホール小ホール

■日時:2025年11月9日(日)14:00開演

■料金:全席指定(税込)

一般 4,500円(当日300円増)

障がいのある方とその介添えの方(1名様まで)3,600円(当日300円増)

25歳以下 1,000円

※一般以外の割引

■問合せ・申込み:

■公式サイト:https://prismhall.jp/