『パロディ、二重の声 ――日本の1970年代前後左右』展レポート 粋な替え歌が鳴り響く、戦後文化史をふりかえる

山縣旭(レオ・ヤマガタ) 絵画シリーズ『歴史上100人の巨匠が描くモナ・リザ』より

東京ステーションギャラリーにて、『パロディ、二重の声 ――日本の1970年代前後左右』展(2月18日~4月16日)が開幕した。タイトルのとおり、本展は70年代前後のパロディ作品に焦点を当て、技術としてのパロディの存在を確認することを主題としている。絵画、イラスト、オブジェから漫画、映像にいたるまで、まさに“左右”に横断する作品群は、パロディの自律した表現形式という語られざる側面を浮かび上がらせ、新たな視覚体験をもたらしてくれる。

展示風景(第一部より)

「パロディ」という言葉が生まれる前

「パロディ」という言葉が日本でいつから使われ始めたのか、はっきりしたことはわかっていない。ただ、言葉として世に出る前から、強大なアイロニーを帯びてふつふつと姿を現し始めていた。それは前衛芸術が過熱する真っ只中、60年代後半のことである。その意図するところは、国家や社会への揶揄だったり、オリジナリティを絶対とする芸術観への反発だったりとさまざまだが、ただひとつ言えるのは、パロディ自身が後々のブームを知りえていなかった“前夜”だったからこそ、抜群の破壊力を内包していたということである。

原榮三郎『秋山祐徳太子 ポップ・ハプニング「ダリコ」』

たかが模倣、されど模倣

鈴木慶則の『高橋由一風鮭』(1966)は、本物と見分けがつかないくらい精巧な模写だが、よくみるとオリジナル版より鮭の切られた身の部分が多く、あくまで“由一風”というのがミソだ。本展のポスターにも使われている横尾忠則の『POPでTOPを!』は、かの有名な東京オリンピックのポスターを基にしたものだが、一つの作品として立派な個性を放っている。巧妙なずらしで魅せるポップな風刺……その手法のあまりのあざやかさゆえに、元ネタの作者・亀倉雄策も横尾に対し抗議しなかったという逸話さえ残っているのだとか。

岡本信治郎(手前より)『星月夜』『よきサマリア人』『耳のない肖像』

靉嘔『レインボー北斎』

岡本信治郎の『星月夜』(1969)は、柔らかな色使いと軽やかなタッチで、激情家として知られるゴッホ像をさらりと覆す。「クール・ゴッホ」なる新解釈である。靉嘔(あい・おう)は『レインボー北斎』で、春画を何ともサイケディックな現代美術に仕立て上げた。オリジナルへの単なる依拠を超えたこれらの作品を前にして、「コピーだ」という感想はもはや出てこない。むしろオリジナルへの敬意すら鑑賞者に想像させる。模倣の課程においても、オリジナルへの真摯なまなざしなくしては成立しえなかったはずだ。真面目に、そして大胆に。非公式に花開いたパロディアートの活力は、40年たったいまでも健在そのものだ。

展示風景(第二部より)

70年代、パロディ・ブームの到来

60年代後半にぼんやりと現れたパロディが少しずつ輪郭を帯び始め、言葉として世に浸透し始めた70年代。複製メディアの登場により、伝染するようにパロディが増殖していった。パロディ・ブームの幕開けである。ラディカルだった60年代に比べ、このころのパロディ表現はよりキッチュな印象が強い。当時の状況について、鶴見俊輔は「権力批判の運動が失速し、政治的熱狂が沈んでいくとともに、抵抗の形がそれまでの直接的から婉曲的へと変質した」と的確に分析している。

『ビックリハウス』歴代表紙群

なかでもブームの立役者となったのが、74年に創刊されたサブカル雑誌『ビックリハウス』だ。読者投稿を柱とした本誌は当時の若者の絶大な支持を集め、ギャグの塊のような内容ながら発刊は10年に及んだ。パロディの手法が大衆の手に渡り始め、即席的に作られるようになるにつれ、俗悪化も免れぬ事態に陥っていった。「肥満したパロディ」。一人歩きしはじめたパロディに対して、惜しむようにこう呟いたのは赤瀬川原平である。

河北秀也『帰らざる傘』ほか

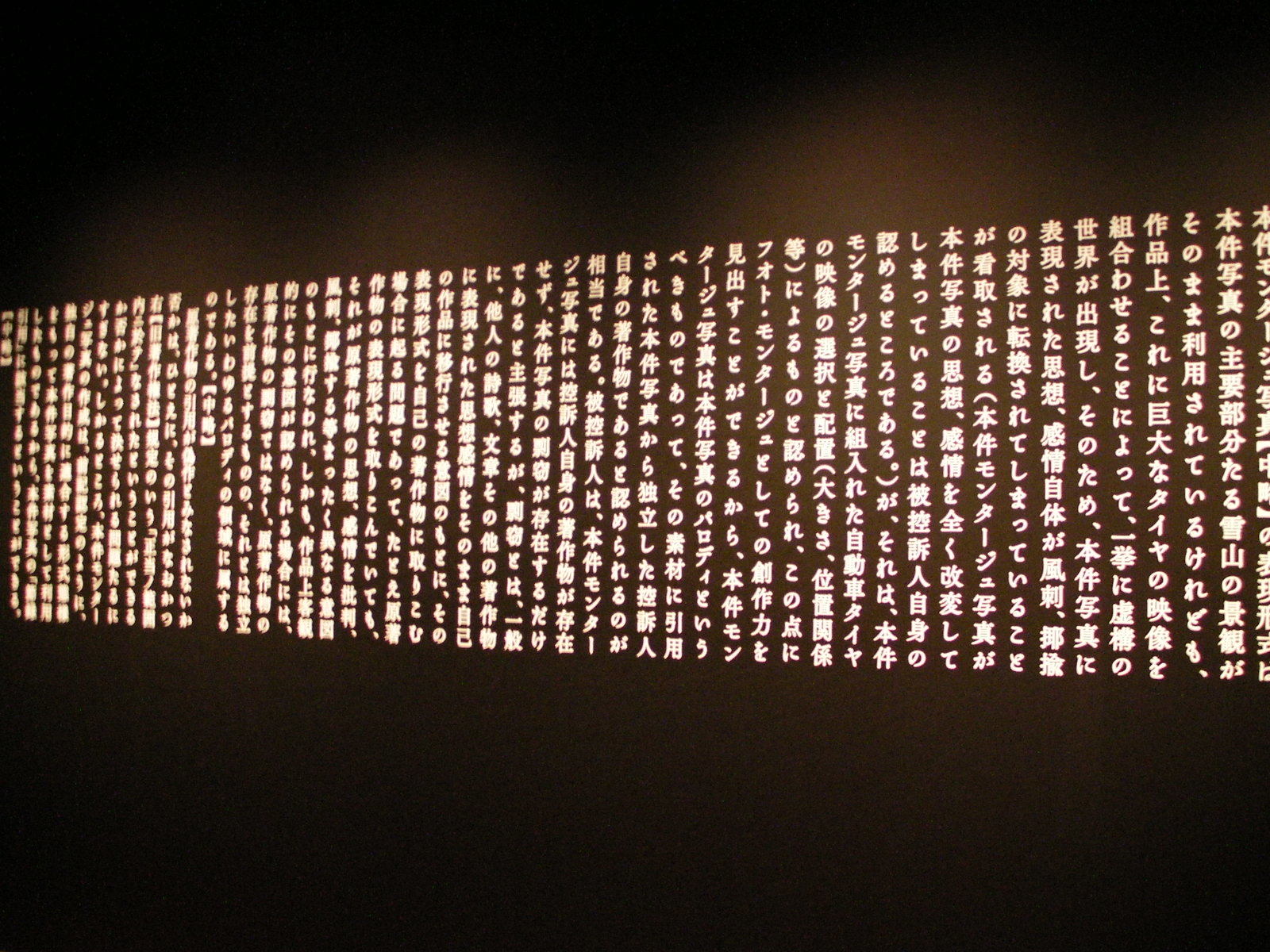

パロディは違法か?

ブームの影で、笑い飛ばせないひと悶着が起きていた。著作権の侵害と引用の許容範囲が争われた、いわゆる「パロディ裁判」(1971~1987)の勃発だ。事の発端は、美術家のマッド・アマノが写真家・白川義員の写真を許可なく使用し、その合成写真を作品として発表したことに始まる。裁判は16年にも及び、マッド・アマノの敗訴で幕を閉じた。裁判という白黒をつけるシステムの機能ゆえ、表面的には勝者と敗者が決定づけられたが、何より明らかになったのは、「日本の法律はパロディを裁ききれない」という紛れもない事実であった。

展示風景(第三部より)

約6年前、銘菓『白い恋人』を販売する石屋製菓が、デザインの酷似した『面白い恋人』を販売する吉本興業を提訴したというニュースがあった。裁判は予想を超えて長引き、最終的には吉本側がデザインを変更するなどして和解が成立。最後まで『面白い恋人』が違法かどうかの判決は下されなかった。カルチャーとしてのパロディ、定義としてのパロディ。パロディに対する問いがいまだ浮遊し、さまよっている現状を本展で目の当たりにすると、良くも悪くも大らかな日本の空気感にあらためて気づかされる。

http://www.ejrcf.or.jp/gallery/exhibition/201702_parody.html