『ドクメンタ14』をレポート 世界中の人を惹きつける“強靭なアート作品”が集結

Marta Minujín 「The Parthenon of Books (2017) 」

2017年はヨーロッパの芸術祭の当たり年である。2年に一度開催される『ヴェネチア・ビエンナーレ』と、5年に一度行われるドイツの『ドクメンタ』に加え、10年単位で催されるドイツの『ミュンスター彫刻プロジェクト』が見られるスペシャル・イヤーだ。芸術祭にはそれぞれの魅力があるが、複数の祭典を見学してきた人が「一番記憶に残るのはドクメンタ」と言っているのをよく耳にする。以下、ドクメンタの位置づけを踏まえながら、今年の『ドクメンタ14』におけるドイツのカッセルの会場(2017年6月10日(土)~9月17日(日))について紹介したい。

そもそもドクメンタってなに?

ドクメンタの最初の目的は、ナチスドイツが「退廃芸術」として排斥した前衛芸術の名誉回復を行い、芸術を復興させることだった。第一回は1955年で、美術家・建築家・デザイナーであり、カッセル芸術アカデミーの教授だったアーノルド・ボーデの主導で開催。会場のカッセルは戦禍を被っていたため、街の復興という意味合いも含むものとなる。

過去のドクメンタには、カッセル市に7000本の樫の木を植えるプロジェクトを始めたヨーゼフ・ボイスや、ゲルハルト・リヒター、アンディ・ウォーホル、アイ・ウェイウェイなど、世界中の名だたるアーティストが参加してきた。

主に五年ごとの開催であるため、「アート界のオリンピック」とも称されるが、ドクメンタに勝敗はない。規模が大きいにも関わらず、アート・マーケットとは一線を画する存在で、視点が中立的とされる。

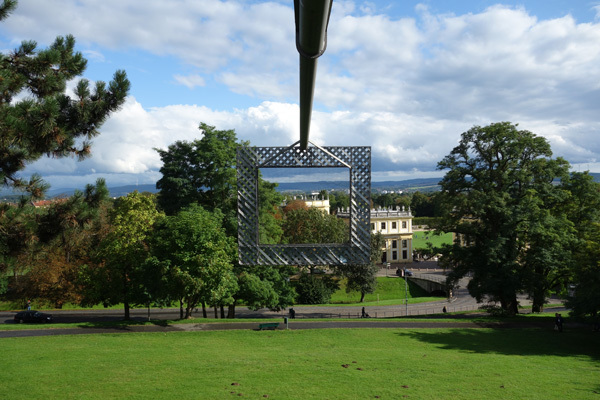

Jonathan Borofsky「Man walking to the sky」

ドクメンタが支持されつづけている理由

ドクメンタは毎回、グランドテーマが設定される。初回から第四回まではボーデがディレクターだったが、第五回以降は都度異なるディレクターが選出され、回ごとのテーマ性を前面に打ち出した美術展になっていく。

出品作は賛否両論あるにせよ話題性が高いものばかり。またアート界への影響力も大きいという意味で、数ある国際展の中でもドクメンタは特に重要だ。開催のきっかけが歴史への反省という側面を持つことに加え、時代を反映するテーマが設定されるため、作品も重厚なものが多く、全体的に強い思想性が漂うことが特徴の一つといえる。

ドクメンタが強烈なインパクトを残し、記憶に留まるのは、鋭いテーマのもとに集められた作品群が、「今」とリンクする文脈の中で、観客に問題提起を行い続けるからだろう。

2017年の『ドクメンタ14』

14回目を数える2017年のドクメンタのディレクターは、クンストハレ・バーゼルのディレクターや第5回ベルリン・ビエンナーレのキュレーションを務めたポーランド出身のアダム・シムジック。テーマは「アテネから学ぶ」で、ギリシャのアテネにサテライト会場が設けられ、ドイツのカッセルの会場にもギリシャ現代美術館の所属作品が公開された。

マルタ・ミヌヒン「The Parthenon of Books」

今年のドクメンタの目玉となる作品の筆頭に上がるのは、アルゼンチン出身のアーティスト、マルタ・ミヌヒンによる「The Parthenon of Books」だろう。ミヌヒンのパルテノン神殿がそびえ立つのは、ドクメンタの中心となるフリードリッヒ広場だが、ここはナチスドイツの時代に焚書が行われた場所でもある。作品の書籍リストはHPから閲覧可能だ。

パルテノン神殿は西洋民主主義の象徴であり、かつて国庫としての機能を果たし、キリスト教やイスラム教に取り込まれた過去を持つ。歴史や経済に言及し、民主主義を再考させ、言葉や思想の重要性を示す「The Parthenon of Books」は『ドクメンタ14』を象徴する作品というにふさわしい。書籍は会期終盤から無料配布されており、希望者がずらりと並ぶさまは、テーマを共有し思考を促すという意味で、いかにもドクメンタらしい光景だった。

Marta Minujín 「The Parthenon of Books (2017) 」

ピョートル・ウクランスキー「Real Nazis」

ノイエ・ギャラリーの一角の壁面一杯に並ぶのは、ワルシャワ生まれのアーティスト、ピョートル・ウクランスキーの手によるナチス兵203名の写真。どこかフェティッシュな雰囲気を漂わせる写真の被写体は、最近まで生きていた人から「Unknown German Soldier」としか書かれていない人などさまざま。身近な隣人がナチスの狂気に取り込まれ、活動していた冷たい事実を実感させる。

ナチス兵たちは、たとえ名前が分からなくても写真で確認できる。しかしナチスに迫害された人々は、何の痕跡もなく消されてしまった。それゆえに残された人間は恐らく、加害者を確認する形で罪深い事実を反芻する必要がある。

写真の中には、過去のドクメンタに参加し、今なおアート界に影響を及ぼすヨーゼフ・ボイスの姿がある。「Real Nazis」に隣接する部屋はボイスの展示空間で、ドクメンタの会期中は入れないものの、作品をのぞき込むことは可能だ。体制と反体制、抑圧と解放、ファシズムと自由など、対立するように見えるものは紙一重で、危ういバランスで成立しているのかもしれない。

Piotr Uklański 「Real Nazis (2017)」

Joseph Beuys「Monopol 1976」※ノイエ・ギャラリー

イブラヒム・マハマ「Check Point Sekondi Loco」

ガーナ出身のイブラヒム・マハマは、劇場や美術館や住宅などを布で包み込むアーティスト。今回出品された「Check Point Sekondi Loco」は、作家が新しい袋と引き換えにぼろぼろのジュート袋を業者から手に入れ、つなぎ合わせた袋で建物を覆った作品だ。

ジュートの袋はアジアでつくられ、ガーナでコーヒー豆や穀物の輸送に使われて、西欧諸国に運ばれる。記された各国の言葉は、袋を織り、梱包し、運ぶ労働者階級の人々が刻印した日付や名前を表す、いわば署名だ。ジュート袋には世界貿易の歴史が刻まれており、資産が移動した痕跡が生々しく示されている。

Ibrahim Mahama 「Check Point Sekondi Loco. 1901–2030. 2016–2017 (2016–17)」

ヒワ・K「When We Were Exhaling Images」

フリードリッヒ公園の一角に積まれている土管は、イラク出身でベルリン在住のヒワ・Kの作品だ。本が積まれた土管や牢獄のように見える土管など、管の内部はまるで住人の個性を示す部屋のように見える。

この作品は、ギリシャの港に避難した難民が、長期に渡ってパイプに入らなければならなかったことを示す。逃亡者たちは一括りに難民と呼ばれたが、土管の多様な設えは、難民たちがそれぞれに違う顔を携えた個人であることを想起させる。

土管は水を運ぶ重要なインフラであり、砂漠においては血液ともいえる重要性を持つ。また、地表で見える境界線には制約されない道となりうるため、逃亡時の通路としての使用が可能だ。土管の中にいた人々は、望む出口に行き着いたのだろうか。

Hiwa K「When We Were Exhaling Images (2017) 」

ゲイト・ブラテスク「Automatism (2017)」

ゲイト・ブラテスクは2017年ヴェネチア・ビエンナーレのルーマニア代表のアーティスト。作品は絵画、コラージュ、写真、パフォーマンス、イラスト、映画など多岐に渡るが、今回とりわけ目を引いたのは、ノイエ・ギャラリーの映像作品「Automatism (2017)」。

男性が行く手を阻む紙を破って前進していく。最後に立ちはだかるのは人。そして男性は相手を殺してしまう。人の動きや空間はどこか演劇的な様式美があり、同じパターンの行為が狂気に転じるさまが鮮やかだ。

ブラテスクの活動歴は長期に渡るが、アート界の主流からは長らく評価されてこなかったという。時代が彼女に追いついてきたということだろうか。ブラテスクが生まれたのは1926年なので、「Automatism (2017)」制作時のブラテスクは90歳位ということになる。枯れることのないクリエイティビティに驚嘆した。

Geta Brătescu 「Automatism (2017)」

Geta Brătescu 「Automatismul produce violenṭă: Proiect de acṭiune (Automatism produces violence: Project for an action, 1974)」

ハンス・アイケルブーム「Photo Notes 1992-2017」

カッセル市立美術館の白い壁面を飾る色とりどりのスナップショットは、ハンス・アイケルブームの作品「Photo Notes 1992-2017」。赤い上着を着た人、トレンチコートを身にまとう人、ローリング・ストーンズのTシャツの人、ベビーカーの子供と母親など、写真がファッションアイコンごとにカテゴライズされている。

類型学的なルールに従って写真を選別し、制作している点では、給水塔を撮影したベッヒャー夫妻や、ドイツの職業人を追ったアウグスト・ザンダーに近いものを感じるが、オランダ出身のアイケルブームの特徴は恐らくユーモアにある。四半世紀もの間に撮りためられた写真はコミカルで、全体に人間全般への愛情が見受けられた。

Hans Eijkelboom 「Photo Notes 1992–2017 (2017)」

世界中の人を惹きつける、ドクメンタの力

毎回活発な批評がなされ、時に物議を醸しだすドクメンタだが、作品の質や場のつくりこみ、またテーマの強靭さなどはあらゆるアートイベントの中でも群を抜いており、世界中から人が集結することに納得させられる。

政治・経済・歴史等、現代における諸問題を取り上げながら、『ドクメンタ14』から漂うのは、グローバル化する経済と、ローカル化する政治の中で、累積した過去を踏まえつつ、方向性を模索する姿勢だったように思う。先が見えないのは、ドクメンタやアート自身、もしくはヨーロッパや世界全体が抱える状況なのかもしれないが、安易な単純化とは無縁である分、問題をリアルに感じさせる。

今回も多様な批評や批判がなされるだろうが、全体を通して見えるテーマの深さは計り知れず、また時間が経ってから分かってくる要素もあるように感じた。見た時に分からなくても、少しでも近づきたい、どうしても理解したいと思わせるのは、やはり今のドクメンタの役割であり、力である。この5年に一度の壮大なプロジェクトを、今後も見続けていきたい。