シンセ番長・齋藤久師が送る愛と狂気の大人気コラム第三十八沼(だいさんじゅうはっしょう) 『齋藤久師・沼!』前編

welcome to THE沼!」

沼。

皆さんはこの言葉にどのようなイメージをお持ちだろうか?

私の中の沼といえば、足を取られたら、底なしの泥の深みへゆっくりとゆっくりと引きずり込まれ、抵抗すればするほど強く深くなすすべもなく、息をしたまま意識を抹消されるという恐怖のイメージだ。

一方、ある物事に心奪われ、取り憑かれたようにはまり込み、その世界にどっぷりと溺れることを

「沼」

という言葉で比喩される。

底なしの「収集」が愛と快感というある種の麻痺を伴い増幅する。

これは病か苦行か、あるいは究極の癒しなのか。

毒のスパイスをたっぷり含んだあらゆる世界の「沼」をご紹介しよう。

第三十八沼(だい38しょう)『齋藤久師・沼!』

仲間と話していると、「久師さんて、何がきっかけで音楽始めたんですか?」と聞かれることがある。

人に歴史あり。

私にも生きてきた分だけいろいろな出会いやきっかけがあった。

小学生から始まった私の音楽への探究心

今に直結している出来事といえば、小学生の時まで遡る。

私は小学校の五年生の時に同じクラスだったポラリス(フィッシュマンズ)のベーシストである柏原譲くんから電子音楽を教わった。

「今、私がハマっている曲があるんですよ」

と小学生のカシ君は朝の通学の時に話を始めた。

「ほう、それは一体どんな曲なのでしょうか」と私。

私たちの間ではやけに大人ぶった丁寧な言葉で話すのがちょっとしたブームだった。

「私の家で聴きましょう。」とカシ君は彼の家に呼んでくれた。そこで聴いたのがYMOのファーストアルバムだった。

それがキッカケであらゆる電子音楽を聞き続けた。

子どもの時に行った初コンサート

カシ君と初めて聴いたYMOだが、コンサートに行く機会があった。

新宿コマ劇場での「YMOウインターライブ'81」。

千葉にいた私たちは、子ども同士で夜の新宿に行くことは難しかった。

ということで、私の母、カシ君との三人で会場へと向かった。

その時は胸が踊ったものだ。

私たちは出待ちをすべく、会場の裏口でいつYMOが出てくるかを待っていた。

・・・が、いつまで経っても現れないお三方。

なんと、溢れる出待ちファンを見越してか、YMOの三人は正面から出たそうだ。

その事実を知って落胆する私たち・・・・が、私たちが悲しむ間も無く怒ったのがウチの母親だ。

「ちょっと、子どもたちが夜遅くこうやって待ってんのよっ」

とスタッフに言うと、

「まあまあ、お母さん、すみません!これで勘弁してください!」

と新宿ツバキハウスでやるYMOのシークレットライブのを渡されたのだ。

母は強し・・・。

そして、今度は母と私で新宿のツバキハウスへ。

私のすぐ目の前に細野さんがいた。周りの人も子どもの私がいることに驚いた様子だった。

その箱の雰囲気、オシャレな大人たち、全てが新鮮だった。

と、今だから言える話だが、もう30年以上前のことだから時効だろう。

シンセサイザーに無限の可能性を感じながら過ごした時代

私は相変わらず電子音楽に没頭していたが、世はヘビメタブームへと突入する。

僕はそれでも電子音楽を聞き続けた。

ピコピコくんと言われようが、刈り上げ前髪ロン毛と言われようが。

お年玉をはたいて買ったモノフォニックシンセと、出世払いで母親に買ってもらったテアック144で膨大なトラックを作りまくった。

そして、カシ君と組んだバンドで練習するためにリハスタに入っていた。

リハスタに行くのにも免許を持っていない年齢だったので、リアカーに楽器を乗せて人力で移動する。

そんな中学時代だった。

気がつくと僕はせっかく入学した高校を約2週間でやめていた。学年で一番早くやめたのはボクだった。在籍期間は夏休み明けくらいまでだったかな?とにかく2週間分しか通学してない。

何があったのか担任の先生に聞かれた。

先ずは通学の初日。帰ろうと思い、げた箱を見ると靴が無い。周りを見渡してもどこにも無い。上ばきのまま外に出て見た。

すると、グラウンドのど真ん中に僕の靴が丁寧におかれていた。

次の日、いきなりパンチパーマの先輩に呼び出された。

トイレに連れていかれると、そこには5~6人のツッパリあんちゃんたちが待ちかまえていた。

そして僕の胸ぐらを掴み、唐突にこう言われた。

「おめえ、背が高えんだよ!」

そしてボコボコにされた。

毎日ボコボコにされて青いアザを顔に作っていた。

でも、ひとりだけボクを助けてくれたセンパイがいた。ビバリさん(前田美波里に似ているから)だ。

様々な出会い

ある日自宅前で一人でしゃがんでたら、同じ高校のセーラー服を着た女の子が話しかけてきた。きっと可哀想に思ったんだろう。

「キミ、同じ高校だよね」

その子はシュリンちゃんと言って、ぼくの2つ上の先輩。つまり高校3年生のお姉さんだった。

「キミ、面白い映画があるから見に行かない?ピンクフラミンゴっていう。ジョン・ウォターズって監督の。」

僕はいきなり話しかけられたのでフリーズいていると、彼女はこう続けた。

「その映画の。におい付きなんだよ」とシュリンちゃん。

「におい付き?」と私。

「うん。ウンコのにおい付き。行く?」

「うん。もちろんいく!」私は即答した。

それからシュリンちゃんにいろんなところへ連れて行ってもらった。

ある日、東京グランギニョルという飴屋法水さん主宰のお芝居を見に行った。

小さな劇場だったが、客席には細野晴臣さんや高橋ユキヒロさんもいた。とにかく血のりが物凄いお芝居だった。

劇団員の中に石川くんという俳優さんがいて、バンドもやっていた。そこでギターを弾いていたのがヤマジカズヒデだ。

前後の事は忘れたが、とにかくボクはヤマジカズヒデの家に転がりこんだ。

そこでは様々な出会いを経験した。

いつか話す機会もあるかもしれないが

「阿佐ヶ谷のゆっくりジジイ事件」「冷食のアオイ事件」「明大生田校舎消化器大噴射事件」など、話し出したらキリがない。

そうこうしているうちに、僕もバンドを組むことになった。

電子音楽とノイズが融合したような感じの音だった。

高校の時に助けてくれたビバリさんと一緒に。

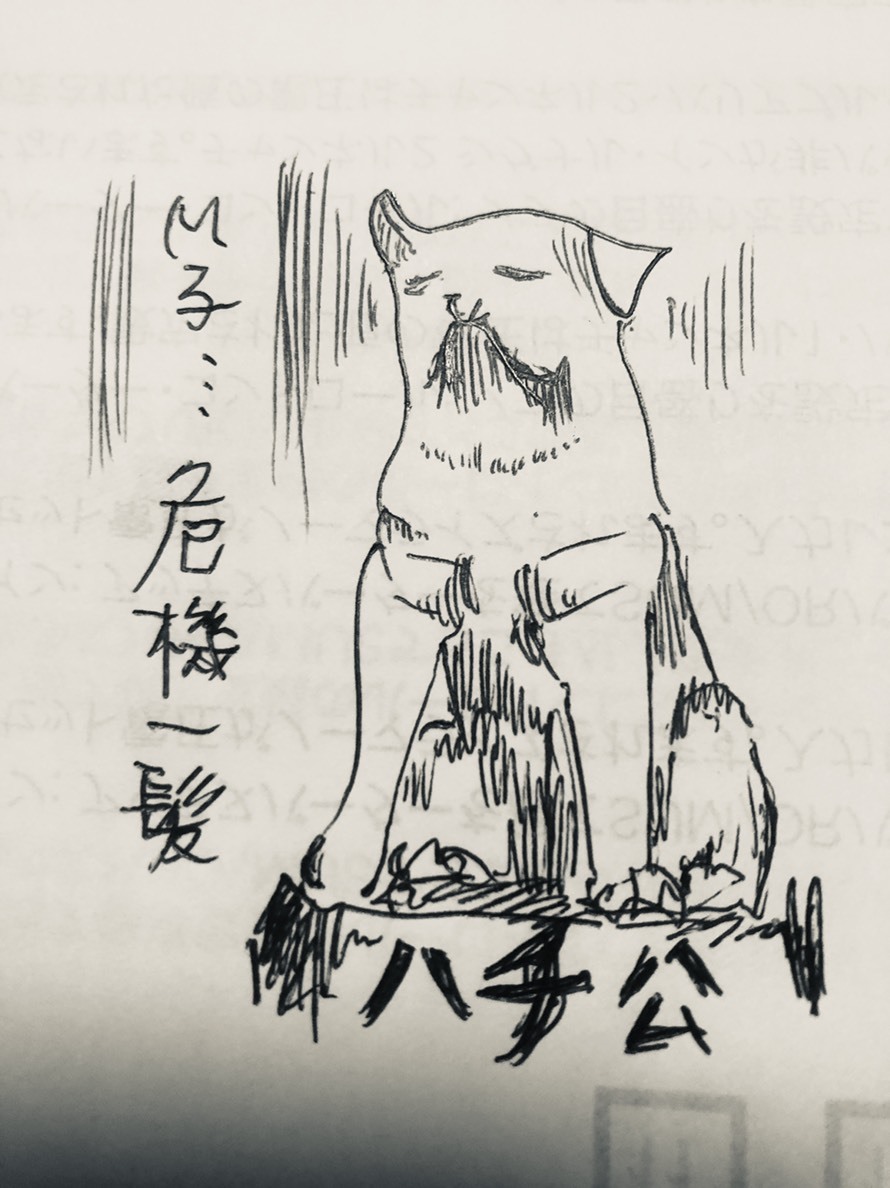

私の戦友、M子の話

ボクらは住むところも無いので、ずっとお手伝いしてしてくれてたM子(バンタン)の家に転がり込んだ。広尾の一頭地にある古ぼけたマンションだったが、多いときで6~7人はそこで暮らしていた。

ある日、M子が言った

「親に内緒で、バンタンやめちゃった」

それからというもの、仕送りだけで生活するには居候が多すぎて経済も破綻寸前だった。

そこでM子が言った。

「わたし、風俗行くわ。しょうがないから風俗行くわ。明日から行くわ。」

誰も止める奴が居ない。。。情けない。。。

M子は広尾から山手線で繁華街の渋谷へ向かう途中、前の座席に座るサラリーマンを見て想う。

「ああ、私はこういう知らないやつのお世話をしなきゃいけねえのか、、、」

渋谷のホームに降りて出口へ向かって歩きながらも、彼女は苦脳していた。

直後に運命的な出会いが待っている事も知らずに。。。

ハチ公前に降り立つと、何やらスチールカメラマンと女性2人が街頭で素人に声をかけ、撮影している。

M子はわらをも掴む勢いで

「な、何の取材ですか?何かのインタビューですか?」

そう聞くと2人の女性スタッフは笑みを浮かべながら

「来月から創刊するCUTIEという雑誌の街角取材なんですよ!よかったら写真撮らせていただけませんか?」

M子はすかさず

「ファ、ファ、ファッション雑誌ですか!?わわわ、私バンタンなんです!ああ、もう、お茶くみでもなんでもやりますので私を使ってくれませんか?お願いします!」

とM子は土下座に近い勢で頼んだという。

当時CUTIEは創刊号という事で、スタイリストもまだまだ募集していて、M子は風俗嬢になる一歩手前で、CUTIEのメインスタイリストとして華々しくデビューした。

そして何号か発刊したときM子からボクに依頼があった。

「ロン毛で長身のモデル探してるんだけど。。。久師くんやってくんね?」

「うん。お金もらえるならやる。」

18歳の春の事であった。

続く