特別展『古代DNA―日本人のきた道―』報道発表会レポート ナビゲーター・井上咲楽と一緒に、古代人へ想いを馳せて

特別展『古代DNA―日本人のきた道―』公式サポーター・井上咲楽

この春、国立科学博物館にて特別展『古代DNA―日本人のきた道―』が開催される。会期は2025年3月15日(土)から6月15日(日)まで。

特別展『古代DNA―日本人のきた道―』報道発表会の様子

開幕に先駆けて開かれた報道発表会では、総合監修者である国立科学博物館長・篠田謙一氏、国立歴史民族博物館名誉教授・藤尾慎一郎氏による開催趣旨や見どころの解説が行われた。さらに、本展の公式サポーター・音声ガイドナビゲーターを務める井上咲楽もゲストとして登場し、笑顔と大胆な質問で発表会を明るく盛り上げた。本記事ではそのトークセッションの様子を交えつつ、特別展『古代DNA―日本人のきた道―』が一体どんな展覧会なのかをお伝えする。

ゲノム解析で読み解く古代人の歴史

遺跡から発掘された古代人の骨に残るごくわずかなDNAを解読し、人類の足跡をたどる「古代DNA研究」。本展はその古代DNA研究と、日本各地の貴重な考古遺物、超高精細の頭骨CG映像などを展示し、古代人の知られざる姿に迫るものだ。彼ら一人一人はどのようなヒトだったのか、そして私たち “日本人” はどのように成り立ってきたのか? ゲノムデータ解析と考古学の、ともに最新の研究成果に触れる貴重な機会となるだろう。

DNA情報に基づいて作成された船泊23号 (北海道の縄文人)復顏 国立科学博物館蔵

まず資料として示された一枚の写真は、「DNA情報に基づいて作成された船泊23号(北海道の縄文人)復顔」。古代DNA研究は2006年の新技術開発によって飛躍的な進歩を遂げ、今では現代人と同じレベルでの解析も可能になっているという。たとえ縄文人であっても、髪の太さや瞳の色など、「骨のかけらがあれば、これだけのことがわかります」と篠田館長は力強く語る。

展覧会は全6章+2つのトピックで構成され、はじめの4章でそれぞれ旧石器時代(1章)、縄文時代(2章)、弥生時代(3章)、古墳時代(4章)の人々や社会について掘り下げていく。そして5章では南の島で琉球列島集団が形成されていくさまを、6章では北の大地におけるアイヌ文化の成り立ちについて紐解くという。

4号人骨 旧石器時代 沖縄・白保竿根田原洞穴遺跡 沖縄県立埋蔵文化財センター蔵

旧石器時代(およそ2万7000年前)の人骨「4号人骨」は、日本国内で発見された全身骨格としては最も古いもののひとつ。いわば現時点での“最古の日本人”である。国立科学博物館では、2022年に古代ゲノム解析でノーベル生理学・医学賞を受賞したスバンテ・ペーボ博士のグループと共同でそれらの人骨の研究を進めており、本展ではその最新の研究成果を見ることができるそう。

青谷男性頭骨 弥生時代後期(2世紀) 鳥取・青谷上寺地遺跡 鳥取県立青谷かみじち史跡公園蔵

大陸から稲作技術を携えてやってきた「朝鮮半島青銅器文化人」は、縄文人とは異なるDNAを持ち、見た目や考え方も異なっていたという。会場で頭骨を見比べて、それぞれの特徴を実感するのが楽しみである。篠田館長曰く、歯の大きさや眼窩の丸み、全体のタテヨコ比率などに違いが見られるそうだ。

青谷男性人頭骨 青谷上寺朗(復顔) 鳥取県立青谷かみじち史跡公園蔵

上の画像の頭骨は鳥取県の青谷上寺地(あおやかみじち)遺跡から発掘されたもの。会場では、その頭骨やDNA分析をもとに制作されたおよそ1800年前の弥生人男性の復顔像にも会える。ちなみにこの復顔像には鳥取県が実施した公募コンテストで「青谷 上寺朗(あおや かみじろう)」との名前が付けられている。見た目だけでなく、働きぶりにも親近感を覚える存在である。

貴重な考古資料の数々を展示

相谷熊原遺跡出土土偶 縄文時代草創期 滋賀・相谷熊原遺跡 滋賀県蔵

一方、考古学的に貴重な遺物の数々も見逃せない。縄文時代の草創期のものとみられる「日本最古の土偶」には注目だ。「土偶は祈りの道具であると同時に、定住生活に伴って発生しだしたストレスを発散・昇華させるための文化装置だった」という藤尾名誉教授の解説は非常に興味深い。会場でさらに詳しく知りたいポイントである。

クマ形土製品 縄文時代晩期末~弥生時代 岩手・上杉沢遺跡 二戸市文化財埋蔵センター蔵 ※展示は複製品(国立歴史民俗博物館蔵)

さらに、生命を生み出す女性の像だけではなく、狩りの成功や豊穣を祈るための、動物の土偶とも言えるモノも造られていた。クマはその危険性や力強さから特別な動物としてもあがめられていたようで、特に東北地方の遺跡からは写真のようなクマ型の土製品が出土するのだそうだ。

馬形埴輪 古墳時代(5世紀) 大阪・茶山2号墳 羽曳野市教育委員会蔵

古墳時代になると大陸から馬を飼育する技術などがもたらされ、馬をかたどった埴輪(はにわ)が制作される。なんとも愛らしいこの馬形埴輪は、出土した大阪以外では初のお披露目となるそう。

筆者は古代人というと、「大昔に縄文人がいて、そこへ弥生時代に渡来人がやって来て置き換わったのかな?」と大雑把に考えていたが、実際のところ古墳時代になってからも継続的に渡来人はやって来ていて、まだ列島に住む人々は均質ではなかった……と聞いてびっくり。古墳時代人は、現代日本人に近いDNAを持つ人と縄文人のDNAを色濃く残す人との集合体だったのだそうだ。解説中には篠田館長から「(これまで〇〇と考えられていたが、)実はそんな単純な話ではないと分かってきました」との表現が何度も飛び出し、それだけ近年の研究の進歩によって、古代人に関する解像度が上がっているのだとしみじみ感じた。

エムシ(太刀) 17世紀 北海道・有珠4遺跡 北海道伊達市教育委員会蔵

第6章で展示される、アイヌの男性の副葬品とみられるエムシ(太刀)。裏側の装飾が極端に粗雑な点から、戦いで実用するためのものではなく、壁に飾るためのものだと考えられているそうだ。「壁に付けたら裏側は見えないからこんなものでいっか」なんて声が聞こえてきそうだ。

人間の愛すべき隣人、イヌとイエネコ

イヌの頭骨 縄文時代 愛媛・上黒岩岩陰遺跡 慶應義塾大学蔵

古代日本人の成り立ちや実態に迫るほか、章の間に挟まるトピックでは「イヌのきた道」「イエネコの歴史」にもスポットが当てられる。写真は、日本でおそらく最古と考えられる縄文時代のイヌの頭骨。イヌという人間と関わりの深い動物の起源を知る手がかりとなるだろう。

動物足跡付須恵器 古墳時代終末期 兵庫・見野6号墳 姫路市教育委員会蔵

個人的に最も楽しみな展示物のひとつが、古墳時代の「動物足跡付須恵器」である。左側に、肉球の跡が付いている。土器の乾燥中に踏まれ、そのまま完成したと思われる逸品だ。この足跡の犯人がタヌキなのかイエネコなのかは議論が続いているそう。ぜひともこの目で確認したい。

井上咲楽、音声ガイドナビゲーターに初挑戦

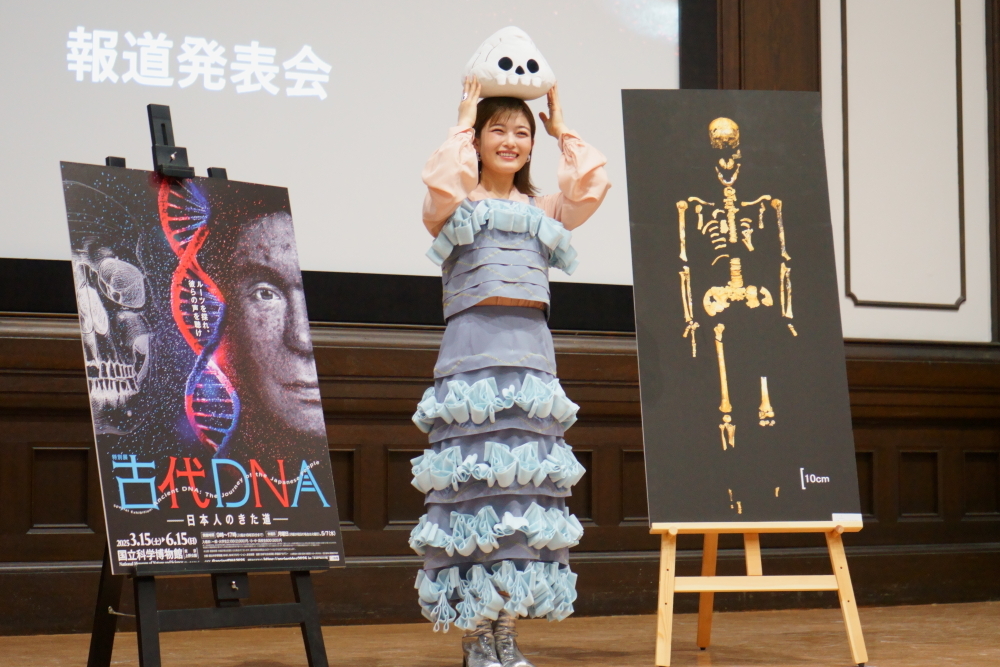

公式サポーターの井上咲楽

本展の公式サポーター・音声ガイドナビゲーターを務めるのは、NHK『サイエンスZERO』のMCなど多方面で活躍中の井上咲楽だ。記者発表会には、ピンク×水色の配色と、何重にも折り畳まれたフリルをあしらった“DNAコーデ”で登場。会場をパッと華やかに彩った。

公式サポーターの井上咲楽

「『サイエンスZERO』のナビゲーターを務めるなかで、研究者の皆さんのお話を聞いたり現場に行かせてもらったりして、どんどん科学に興味を持つようになりました。今回は、初の音声ガイドナビゲーターということで。お話をいただいたときは驚いたんですけれど、この展覧会で最新の研究成果を知ることができるのがとっても楽しみです」(井上)

人に暮らしに、想いを馳せて

井上と監修の篠田館長・藤尾名誉教授とのトークセッションでは、井上から「私の眉毛が、豆苗のようなすごいスピードで伸びるんですけど……。これもDNAを調べると原因が分かったりするんでしょうか?」と、ちょっとしたお悩み相談のようなひとコマも。篠田館長の「僕たちの体の2万2千の遺伝子すべての働きがわかっているわけではなく、DNAは複合的に作用しあうものなので……。眉毛を伸ばすスピードが実際何で決まっているのかは、本当のところはまだわからないんです」との真摯な回答とのアンバランスさに、場内にふふっと笑いが巻き起こった。

さらに料理好きという井上から“古代人のお料理事情”について質問を受けた藤尾名誉教授は、「どんぐりのシチューとか」「調味料は、煮詰めた海水や、干した貝など」と答えると、「わあ、食べてみたくなりますね! 私も今夜はシチューにします(笑)!」と目を輝かせる井上。「縄文人もよく焦がしちゃっていたみたいで、土器の内側にお焦げが残っているんですよ」と教授が続けると、「こうやって古代人の姿を想像するのが、すごく楽しいです」と明るい笑顔を見せた。

トークセッションの様子

「いろんな視点から、古代の人がどんなふうに生活していたのかな? とか、今に至るまでどんなふうに歴史が紡がれてきたのかな? とか、そういうことに思いを馳せながら、一生懸命語りたいと思います。みなさん、ぜひ、目で、耳で、この展覧会を楽しんでください」(井上)

左から:国立歴史民俗博物館名誉教授 藤尾慎一郎氏、井上咲楽、国立科学博物館長 篠田謙一氏

締めくくりのフォトセッションにて、展覧会オリジナルグッズと一緒にカメラマンに応える3名。井上が手にしているのは頭骨のぬいぐるみ(なんと蓄光とか!)。グッズの販売価格など詳細は未定だが、来場の記念やお土産として心くすぐるアイテムが揃いそうで期待である。

特別展『古代DNA―日本人のきた道―』は、2025年3月15日(土)から6月15日(日)まで、国立科学博物館にて開催。これまで想像されていたよりもはるかに複雑であったことが分かってきた、私たち日本人の道のり。最新の研究成果とロマンを、この春はぜひ国立科学博物館で体感してみてほしい。

文・写真(発表会の様子)=小杉 美香、広報画像=オフィシャル提供

展覧会情報

Special Exhibition: Ancient DNA: The Journey of the Japanese People

■開館時間:9時〜17時(入場は16時30分まで)

※ただし毎週土曜日、4月27日(日)~5月6日(火・休)は19時まで延長(入場は18時30分まで)。

※常設展示は4月26日(土)~5月6日(火・休)は18時閉館(入場は17時30分まで)。

それ以外の期間、常設展示は17時閉館(入場は16時30分まで)。

■休館日:月曜日、5月7日(水)

※ただし3月31日(月)、4月28日(月)、5月5日(月・祝)、6月9日(月)は開館。

※会期・開館時間・休館日等は変更になる場合がございます。

■会場:国立科学博物館(東京・上野公園)

■主催:国立科学博物館、NHK、NHKプロモーション、東京新聞

■協賛:DNP大日本印刷、早稲田アカデミー