『生誕110年 東山魁夷展』、京都と東京で開催 国民的風景画家と謳われた画業の全貌をたどる大回顧展

《緑響く》1982年、東山魁夷、長野県信濃美術館 東山魁夷館蔵

『生誕110年 東山魁夷展』の京都展が2018年8月29日(水)~10月8日(月・祝)京都国立近代美術館にて、東京展が2018年10月24日(水)~12月3日(月)国立新美術館にて開催される。

明治41(1908)年、横浜に生まれた東山魁夷は、東京美術学校を卒業し、ドイツ留学の後、太平洋戦争への応召、肉親の相次ぐ死といった試練に見舞われるが、そうした苦難のなか風景の美しさに開眼し、戦後はおもに日展を舞台に活躍した。自然と真摯に向き合い、思索を重ねながらつくりあげられたその芸術世界は、日本人の自然観や心情までも反映した普遍性を有するものとして評価されている。

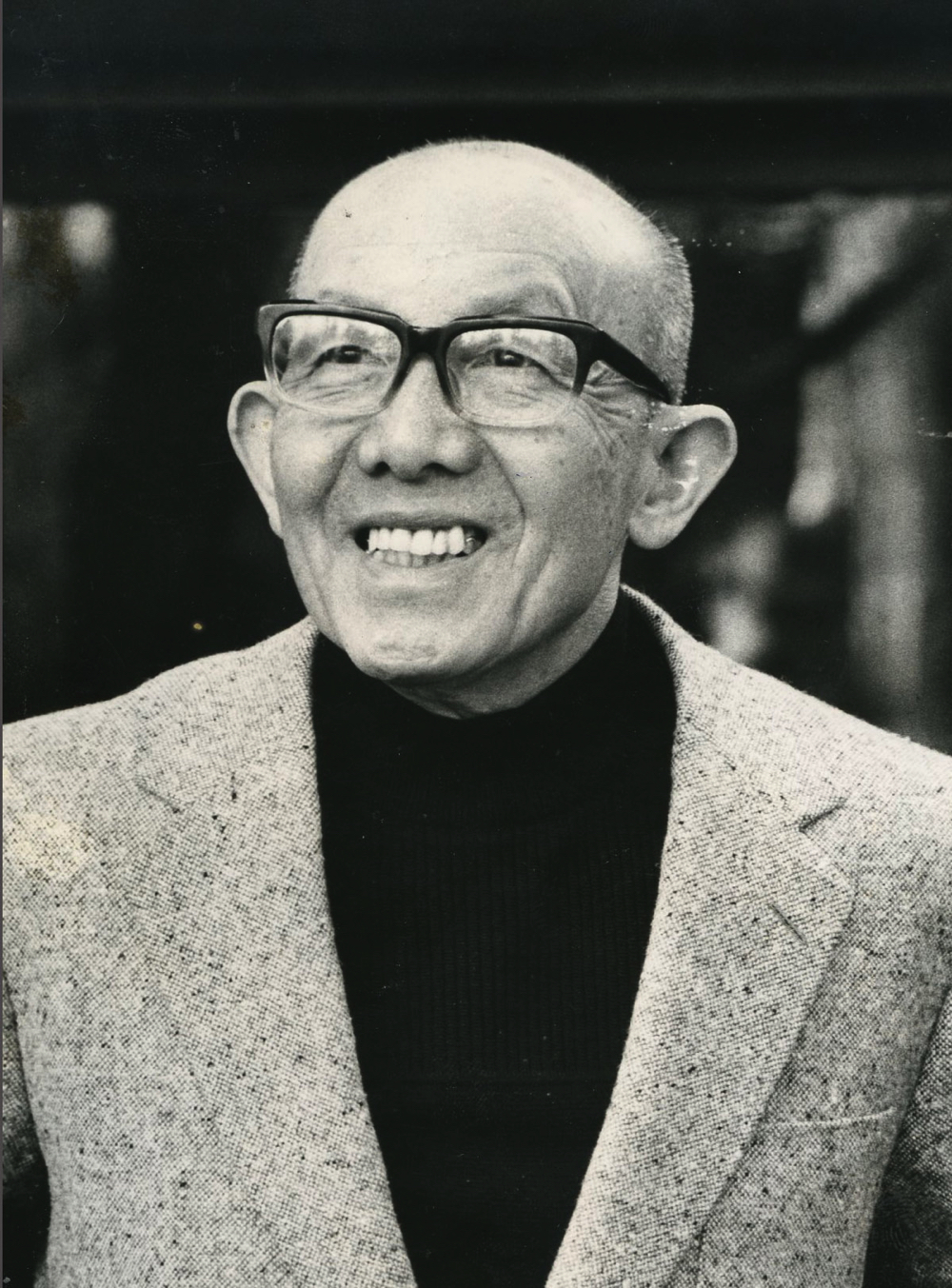

東山魁夷ポートレート(1984年・75歳) 撮影:日本経済新聞社

本展では、代表作である《残照》《道》《緑響く》のほか、ヨーロッパや京都の古都の面影を描いた風景画など本画約70点と習作により、国民的画家と謳われた東山魁夷の画業の全貌をたどる。また、構想から完成までに10年を要した東山芸術の記念碑的大作、奈良・唐招提寺御影堂の障壁画(襖絵と床の壁面全68面)を再現展示する。御影堂の修理に伴い、障壁画も今後数年間は現地でもみることができないため、御影堂内部をほぼそのままに間近に見ることができる大変貴重な機会となる。京都での開催は30年ぶり、東京では10年ぶりの本格的な大回顧展だ。

1章 国民的風景画家

《残照》1947年、東山魁夷、東京国立近代美術館蔵

父親が病を得たため、東京美術学校研究科卒業後に留学したドイツから帰国した東山魁夷は、美術学校4年の時に初入選した官展への出品を続けるが、学校時代の仲間たちのように受賞をすることはなかった。その東山が官展で特選を受けるのは、昭和22(1947)年第3回日展に出品した《残照》でのことである。終戦前後に、父、母、そして弟が亡くなって妻以外の身寄りを失い、また、空襲により自宅も失った東山は、《残照》を発表する直前、人生のどん底にいた。このような中、写生のために千葉県鹿野山の山頂に座り、沈みゆく太陽が、はるかに連なる峰々を刻一刻とさまざまな色に染めていくさまを見つめていた画家は、この自然が作り出す光景と自分の心の動きが重なり合う充実感を味わう。終戦直後、死を覚悟した時に見た平凡な風景が生命に満ち溢れて輝き、何よりも美しく感じた体験もあり、以後東山は、競うことなく素直な目と心で自然を見つめ、そこに現れた生命に自分の心を重ねた風景がを描くようになる。

《道》1950年、東山魁夷、東京国立近代美術館蔵

日本中を写生してまわり、写生地の特徴を残しつつも普遍化された東山の作品は、日本の風景に親しんだ人々にとってはよく見知っているもののように感じられ、素直に心を委ねることのできる風景となっており、やがて「国民的風景画家」あるいは「国民的画家」と呼ばれるようになる。

2章 北欧を描く

《冬華》1964年、東山魁夷、東京国立近代美術館蔵

昭和37(1962)年、東山は北欧の旅に出る。妻・すみの父親で、日本画家の川﨑小虎から10年ほど前に見せてもらった、北欧風景を題材とした写真集が記憶にあり、自分の心に叶う風景がありそうな場所に行きたいと願ったことが直接の契機ではあったが、この時機に実現したのには理由がある。

東京美術学校在学中に初めて接した、厳しい自然に溢れる木曽路など、北の山国への旅は、先祖が瀬戸内海に浮かぶ島の出で、自身も太平洋側の港町に生まれ育った東山にとって、その対極にあるような未知の世界であるとともに、怠惰になりそうな彼を戒めてくれるものであった。また、ドイツで美術史を学び、実際に西洋美術に触れる中で、感覚的で明るい南の文化に魅力を感じつつも、精神的で静かな北の文化に、より親近感を覚えてもいた。そんな東山であるから、《残照》、《道》の発表以来、日本芸術院賞を受賞し、皇室の仕事を依頼され、百貨店で自選展が開かれるなど一躍人気作家となり、安住の地となる自宅の再建がなったにもかかわらず、その安定した温かい場所から抜けでようと考えていたのだ。

果たして北欧の風景は想像通りのものであり、自分の焦点にぴったりと合った。帰国後連作を発表すると、幻想的で清澄な画面が評価され、そこに青い色が多用されたこともあって「青の画家」というイメージがここに生まれた。

3章 古都を描く・京都

《花明り》1968年、東山魁夷、株式会社大和証券グループ本社蔵

京都は、北欧に旅立つ以前から、作家の川端康成より、急速に失われつつあるかつての姿を画面に描き止めるようすすめられており、また、東山自身にとっても、神戸時代以来たびたび訪れた懐かしい街であった。帰国後、皇室から依頼された新宮殿の大壁画制作の仕事は、設置される場所柄、日本的なものを全面に押し出した図柄でなくてはならなかった。そのためのモティーフ捜しをしていると、どうしても、日本古来の文化の枠が集まる京都を避けて通ることができなかったこともあり、ついに日本の古都を代表するこの街を描くことに着手する。

新宮殿の大壁画が完成したのと同じ年である昭和43(1968)年、『京洛四季』展で連作が発表され、大壁画とともに、北欧シリーズとはまったく違う、画家の大和絵的側面が現れた日本回帰の作風として、東山の画風に新たな魅力を加えることとなった。

4章 古都を描く・ドイツ、オーストリア

京都を描いた連作は好評であったが、それは画家にとってだけでなく、日本人にとっても懐かしい街であったためであろう。京都シリーズを公表した翌年東山は、ドイツ、オーストリアへと旅立つ。遍歴(旅)と回帰を繰り返す画家であるから、その振り子のような動きから考えれば、日本の次に海外、ということは当然であるのかもしれない。しかし、実はドイツは東山にとって、京都と同様に懐かしい街でもあった。東京美術学校卒業後の昭和8(1933)年から10年かけて約2年間ドイツに留学していたからだ。

人が長い年月をかけて介入することにより、親しみやすく雅やかにされた自然の風景を描いた京都の連作と比較して、このドイツ、オーストリアの連作は圧倒的に建物や街並みを描いたものが多い。それは、東山が、頻繁に建て替えられ、作り変えられる日本の街並みからよりは、人里近くの自然の方に、日本人が長年培ってきた文化的な営みを感じることができ、一方、手つかずの自然からよりは、長い年月人が生活し続けるドイツ、オーストリアの堅牢な石造りの建物や街並みに、古都の魅力である文化の蓄積を感じ取った故ではないだろうか。自然風景を主に描いてきた画家にとっては、やや異色な連作となったが、これもまた、東山の心を通わせることのできる風景に違いなく、その魅力の幅を広げた。

5章 唐招提寺御影堂障壁画

唐招提寺御影堂障壁画のうち、《山雲》(部分)1975年、東山魁夷、唐招提寺蔵

昭和46(1971)年、東山は熟慮の末、前年の暮れに奈良の唐招提寺から受けた、開山・鑑真和上の像を安置する御影堂障壁画制作と御厨子内部装飾の依頼を正式に受託する。大和朝廷の要請を受け、5度の渡航失敗を経て失明するも、6度目にして日本の地にたどりついた鑑真。その鑑真が見たかったであろう日本の風景を抽出した《山雲》(山の代表)を上段の間床及び違棚の貼付絵と襖絵に、《濤声》(海の代表)を宸殿の間襖絵に、それぞれ描き、第1期の仕事として50年に奉納した。そして、和上の御厨子を取り囲むように設置される松の間には、出身地である揚州の風景を襖に描いた《揚州薫風》を、両隣にあたる梅の間と桜の間には、第5回渡航に失敗した和上が1年間滞在した桂林の風景を襖に描いた《桂林月宵》と、中国の景勝地を代表する黄山の風景を襖に描いた《黄山暁雲》をそれぞれ配し、第2期の仕事として55年に奉納した。56年最後に残った御厨子内部に、和上が初めて立った日本の土地である鹿児島の秋目浦風景を描いた《瑞光》を奉納した時は、構想から10年の歳月が流れていた。

唐招提寺御影堂障壁画のうち、《濤声》(部分)1975年、東山魁夷、唐招提寺蔵

《山雲》、《濤声》の制作にあたっては、これまでに多くの日本の山と海を写生し、絵画化もしていたにもかかわらず、改めて日本中を取材してまわったという。また、中国の取材は53年の日中平和友好条約前であったため難航したが、3年にわたって3回訪問して目的を達成。画嚢を肥やすとともに、画家人生で初めての水墨画に挑戦し、画域を広げてもいるが、《唐招提寺障壁画》の制作は、東山に、もうひとつ重要な実りをもたらした。それは「白馬のいる風景」という、これまでの作例にはないまったく新しいモティーフであった。障壁画制作のため、鑑真和上の生涯や唐招提寺についての研究、構想を練ることに没頭した昭和47(1972)年にだけ、画面上を駆けたこの白馬について、東山はのちに、自らの「祈り」の現れであろう、と、述べている。

6章 心を写す風景画

《白い朝》1980年、東山魁夷、東京国立近代美術館蔵

白馬に導かれるように《唐招提寺障壁画》を完成させた東山は、この時はじめて、描くことは「祈り」であり、それであるならば、そこにどれだけ心をこめられたかが問題で、うまい下手はどうでもいいことなのだと思うに至ったという。信じがたいことではあるが、これまでずっと自分には才能がない、と、思い続けていた画家は、やっと、自分が描き続けることの意味を悟り、価値を見出すことができたのだ。より一層多忙を極め、70歳を超えた東山は、制作のために新たな写生に出ることもむずかしくなってきてはいたが、これまでに見つめてきた無数の風景と描いてきたスケッチをもとに、迷いなく制作を続ける。そうして生み出された作品は、もはや日本でも外国でもなく、特定の地から離れ、自らの心の中に形作られた風景を描いたものとなっており、それがためか、大きな自然の一部を切り取ったような画面の中を、東山の筆は鮮やかに、自由自在に動き、輝きを増していく。

《行く秋》1990年、東山魁夷、長野県信濃美術館 東山魁夷館蔵

東山芸術の集大成として、凝縮された自然と自らの生命を描きつけた作品群を残し、東山魁夷は、平成11(1990)年90歳で惜しまれつつその生涯を終えた。しかし、その芸術は未だに、日本だけでなく世界の人々の感動を呼び続けている。

《夕星》1999年、東山魁夷、長野県信濃美術館 東山魁夷館蔵