『河鍋暁斎 その手に描けぬものなし』展がサントリー美術館で開催 幕末・明治の動乱期に独自の道を切り開いた、暁斎の足跡を展望

閻魔・奪衣婆図 河鍋暁斎 ニ幅 明治12年(1879)または18年(1885)以降 林原美術館

『河鍋暁斎 その手に描けぬものなし』展が、2019年2月6日(水)〜3月31日(日)まで、サントリー美術館(東京・六本木)で開催される(※会期中展示替えあり)。

河鍋暁斎(かわなべきょうさい:1831~89)は天保2年(1831)、下総国古河(現・茨城県古河市)に生まれた。数え2歳のときに家族とともに江戸に出て、7歳で浮世絵師・歌川国芳のもとで絵を学び始める。その後、駿河台狩野派の前村洞和(まえむらとうわ:?~1841)や、洞和の師・狩野洞白陳信(かのうとうはくのりのぶ:?~1851)に入門し、独立後は「狂斎」と号し、戯画などで人気を博した。そして、明治3年(1870)40歳のとき、書画会で描いた作品が貴顕を嘲弄したなどとして投獄され、以後、号を「暁斎」と改めた。

この筆禍事件や明治政府を茶化したような風刺画によって、暁斎は「反骨の人」というイメージで語られるようになる。もちろん、38歳で明治維新を迎えた暁斎が、当時の江戸っ子たちと同様、新しい政府や急速な近代化に対して複雑な思いを抱いていたことは想像に難くない。しかし、これらの行動の根底にあったのは政府に対する強い反発ではなく、あくまでも、慣れ親しんだ江戸文化への思慕であったと考えられる。

江戸幕府の終焉とともに狩野派は衰退していくが、暁斎は生涯、狩野派絵師としての自負を持ち続けた。暁斎の高い絵画技術と画題に対する深い理解は、日々の修練と古画の学習を画業の基礎とした狩野派の精神に支えられたものだった。たとえば、晩年に日課として制作していた観音図や、先人たちの作品を丹念に写した縮図などからは、作品と真摯に向かい合った暁斎の姿がうかがえる。

本展では「狩野派絵師」としての活動と「古画学習」を大きな軸としながら、幕末・明治の動乱期に独自の道を切り開いた暁斎の足跡を展望する。

第1章 暁斎、ここにあり!

花鳥図 河鍋暁斎 一幅 明治14年(1881) 東京国立博物館 Image: TNM Image Archives

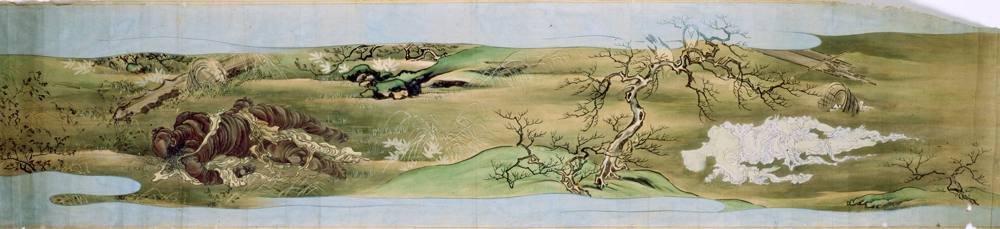

卓越した画技を持っていた暁斎は、着色と水墨というふたつの表現を使いこなし、仏画・花鳥画・美人画など、多岐に渡るジャンルで優れた作品を遺した。明治14年(1881)、《枯木寒鴉図》が第二回内国勧業博覧会で事実上の最高賞にあたる妙技二等賞牌を受賞すると、暁斎の画名は一気に高まった。《枯木寒鴉図》が水墨技術の粋を尽くした作品であったのに対して、同時に出品した《花鳥図》は緻密な描写と鮮やかな彩色を駆使した着色画であり、暁斎の画域がいかに幅広いものであったかがわかる。暁斎には宴会などで描いた即興の「席画」も多く、ともすれば、勢いのある筆致こそが暁斎の特徴のように思われがちだが、じっくりと時間をかけて構想を練り、緊張感のある筆運びで描いた作品の数々は、暁斎が当時の画壇のなかでも傑出した画力を備えていたことを示している。

本章では、画業を代表する名品によって、暁斎の真骨頂を展観する。

第2章 狩野派絵師として

虎図 河鍋暁斎 一面 19世紀 東京・正行院

暁斎は10歳のとき、駿河台狩野派の前村洞和に入門する。洞和は暁斎を「画鬼(がき)」と呼び、その才能を愛した。しかし翌年、洞和が病気になると、暁斎は洞和の師である駿河台狩野家七代目当主・洞白陳信のもとに移り、狩野派絵師としての基礎を身に付けていく。早くから頭角を現した暁斎は、嘉永2年(1849)、「洞郁陳之(とういくのりゆき)」の号を拝領し、19歳という異例の早さで修行を終えた。さらに明治17年(1884)には、駿河台狩野家九代目当主・洞春(とうしゅん)の臨終に際して「画技遵守」を依頼され、宗家・中橋狩野家の永悳立信(えいとくたちのぶ:1814~91)に再入門するなど、狩野家との関係は晩年まで続いた。暁斎は様々な画風の作品を遺しているが、その制作を根底には、狩野派絵師として身に付けた力強い筆線と、安定した構図を生み出す確かな構成力があった。

毘沙門天像 河鍋暁斎 一幅 嘉永元年(1848) 河鍋暁斎記念美術館

本章では狩野派門下時代の作品や、狩野派的な筆法・画題の作品を中心に、狩野派絵師としての暁斎の姿を見ていく。

第3章 古画に学ぶ

鳥獣戯画 猫又と狸 河鍋暁斎 一面 19世紀 河鍋暁斎記念美術館

暁斎には、古画を学び、そこに自身の個性を加え、新たな命を吹き込んだ作品が数多く見られる。暁斎自身が挿絵を描いた伝記『暁斎画談』には、宋元の名家や、雪舟などの中世絵画、元信や探幽などの歴代狩野派絵師、土佐派、円山派、尾形光琳、谷文晁、鈴木春信や喜多川歌麿らの浮世絵といった、先人たちの作品の模写が多数掲載されており、暁斎がいかに広く過去の名品を研究していたかがわかる。また、画巻や画帖形式の古画縮図も複数存在しており、古画の模写をさらに模写するだけでなく、ときには原本そのものを前にして、熱心に図様を写している。

九相図 河鍋暁斎 一面 明治3年(1870)以前 河鍋暁斎記念美術館

狩野派の教育課程では、和漢の大家たちの作品の臨写を行い、その上達が認められると、ようやく師の彩色などを手伝うようになる。最晩年まで続いた暁斎の古画学習には、常に狩野派の基礎に立ち返り、制作の軸足を確認しようとする実直な姿勢が見て取れる。

本章では、暁斎画の原本となった作品との比較を交えながら、暁斎がいかに古画と相対し、自身の作品へと昇華させていったのか、その様相をたどる。

第4章 戯れを描く、戯れに描く

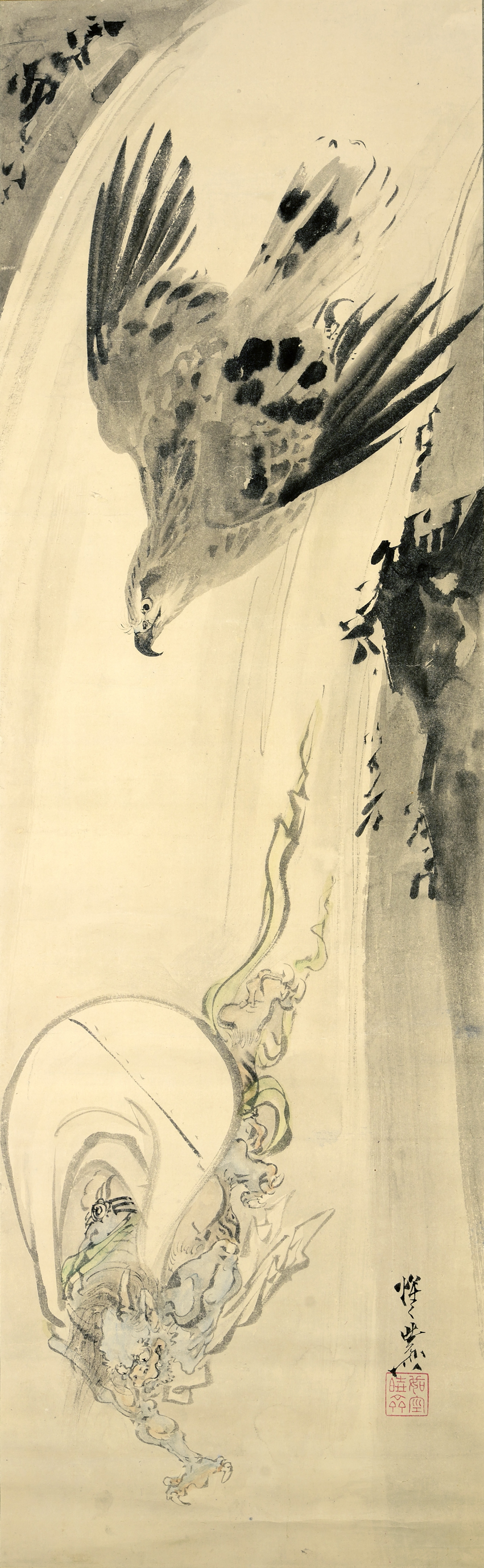

鷹に追われる風神図 河鍋暁斎 一幅 明治19年(1886) イスラエル・ゴールドマン・コレクション(コンドル旧蔵) Photo:立命館大学アート・リサーチセンター

浮世の戯れを描いた遊宴図や、世の中を逆手にとった風刺画は人々を夢中にさせ、暁斎の戯画は熱烈な支持者を獲得していく。ときには風刺を意図していない描写にまで深読みがされることもあり、「戯画の暁斎」というイメージがいかに浸透していたかがわかる。また、酒席などで筆を執った「席画」もまた、暁斎にとっては「戯れ」の絵であったのではないだろうか。

これらの戯画作品については、これまで、最初の師である歌川国芳との関連で語られてきた。しかし近年、狩野探幽周辺で複数の戯画が制作されていた実態が明らかになりつつある。暁斎はこのような探幽の戯画を所持していたことが知られており、暁斎の戯画制作にも大きな影響を与えたと考えられる。本章では、狩野派の戯画作品とともに、今日でも根強い人気を誇る暁斎の戯画や席画を展示する。

第5章 聖俗/美醜の境界線

幽霊図 河鍋暁斎 一幅 明治元年~3年(1868~70)頃 イスラエル・ゴールドマン・コレクション Photo:立命館大学アート・リサーチセンター

聖なるものと俗なるもの、生けるものと死ぬるもの、美しいものと恐ろしいものが隣り合う暁斎独特の世界観は、暁斎画の魅力のひとつだ。一見、美人画風であっても、その背景には複雑なストーリーが織り込まれ、恐ろしい幽霊画も、どことなく在りし日の美しい姿を感じさせるなど、相反する価値観を混在させる表現は、暁斎の画力があってこそ成し得たものといえる。本章では、心の機微まで描き出すような暁斎の人物画に迫る。

第6章 珠玉の名品

惺々狂斎画帖(二) 河鍋暁斎 一帖のうち一図 明治3年(1870)以前 河鍋暁斎記念美術館

暁斎の代表作というと、迫力ある大画面作品が印象的だが、実は小画面にも魅力溢れる作品が数多く見られる。とくに、特定の注文主のために、手元で楽しむことを想定して制作された画帖には、各ページの細部にまで緻密な彩色がほどこされ、見飽きることがない。本章では、まるで宝石箱をのぞき込むような画帖の世界へ案内する。

第7章 暁斎をめぐるネットワーク

野見宿禰と当麻蹶速図 河鍋暁斎 一面 明治7年(1874) 東京・湯島天満宮

暁斎のもとには、彼の才能を慕う様々な人々が集まった。とくに有名なのが英国人建築家ジョサイア・コンドル(1852~1920)との親交で、お雇い外国人として来日したコンドルは、暁斎の弟子となった。コンドルは暁斎の臨終時にも駆けつけており、2人は国籍を超えた強い信頼関係で結ばれていた。コンドルは暁斎の没後に画業をまとめた研究書を出版しており、海外で暁斎の名声が高まる大きなきっかけを作っている。

また、各地の神社仏閣や料亭などには、暁斎が直接納めた作品も伝来しており、多くの人々が暁斎の作品を求めたことがわかる。そして、日々の生活を綴った『暁斎絵日記』には、複数の文化人たちが入れ替わり立ち替わり暁斎を訪ね、交流を持った様子が記されている。

最終章では、暁斎とゆかりのある人物や場所に伝わった作品を中心に、暁斎をめぐる文化ネットワークの広がりを追う。

達磨図 河鍋暁斎 一幅 明治18年(1885) イスラエル・ゴールドマン・コレクション(コンドル旧蔵) Photo:立命館大学アート・リサーチセンター

イベント情報

会期:2019年2月6日(水)~3月31日(日)

会場:サントリー美術館