日本が誇る一大ブランド「長岡花火」平原綾香さんの名曲「Jupiter」と視界に収まりきらないワイドスターマイン復興祈願花火フェニックスなどをつくる人たち【インタビュー】

日本が誇る一大ブランド「長岡花火」。平原綾香さんの名曲「Jupiter」と、視界に収まりきらないワイドスターマイン復興祈願花火フェニックスなど、今や日本のみならずホノルルの花火大会でも打ち上げられるようになった。ここまでには様々な経緯と苦労も多かったという。そして近年花火財団を設立し、長岡の花火と魅力ある長岡の地域資源をけん引する樋口氏に話を聞いた。

――長岡花火財団を設立した経緯をお聞かせください。

毎年8月2日3日に開催している長岡まつり大花火大会は、来場者数の増加、事業規模の拡大、長岡花火ブランドの高まりなど、成長を続ける長岡花火にしっかり対応できる組織体制の構築が喫緊の課題となっていました。これまでの事業主体であった長岡まつり協議会は、任意団体だったので、花火大会の主催者としての危機管理体制や能力面に加えて、長岡まつりの運営のみを目的とした組織だったということもあって、年間を通じた長岡花火のプロモーションを推進していく体制としては限界がありました。2016年2月には、長岡まつり協議会の長岡花火ブランド推進委員会が協議会会長(長岡市長)に答申した「長岡花火ブランド戦略プラン」において、花火大会の主催団体としての組織基盤の強化と、年間を通じた積極的なプロモーション活動を展開できる組織として長岡花火財団の設立が掲げられました。その後、長岡花火財団設立検討会議を重ね(計5回開催)、2017年3月、協議会会長に答申書を提出しました。そして、2017年4月3日に、長岡花火に特化した法人として、花火大会の安全な運営のほか、年間を通じたプロモーション活動により、長岡花火をけん引役として長岡の魅力を高めるために、長岡市が長岡花火財団を設立しました。

――なるほど。でも一筋縄ではいきませんよね?

まず安全対策的な部分、または実際の収支の部分ですね。危機管理、安全対策、コンプライアンス、昨今言われているものはお金の問題も大きくなっているため、スポンサーの方々などいただいているものをきちんと目的に沿った形で使わせていただくということで組織化しました。そして、大きな責任を負うには法人化された組織が必要であるという理由で、法人化を進めました。長岡は決して観光の街ではないので、長岡花火を観光資源の核として、花火だけじゃなく、錦鯉とか食べ物とか色んなものと関係を持たせたプロモーション活動によって、年間を通じて長岡をもっと盛り上げていこうと思いました。花火をひとつの柱にした中で長岡の魅力を展開していくという取り組みは手付かずにいたので、花火大会の運営とともに大切な市民の地域資源である長岡花火というものをブランド化して地域の活性化に結びつけていこう、いかなければいけないというところで組織を立ち上げることになりました。

――設立に向けてご苦労はなかったのですか。

元々は市民に提供する祭りだったので、市民以外の人たちをターゲットにして花火を観光に結びつけていくというのが、長岡まつりの当初の目的と合致しないという指摘がありました。これまでの長岡まつりは、8月1日の「前夜祭」(2018年から「平和祭」に名称変更)、8月2日3日の「昼行事」と「花火大会」を1つのパッケージとして長岡まつり協議会が担ってきました。つまり、長岡市からの補助金、花火大会のスポンサーからの協賛金、観覧席の収入などが含まれており、1つの会計で運営されていました。そこで、元々市の予算でやってきた事業と切り離して、スポンサーからいただいた信用で全てを賄わせていただき、はっきりと予算の部分でも分けました。それに対しては、やはり、今までひとつだったものを分ける、または花火を観光資源にするということで、なかなか観光の街ではない長岡がわざわざ財団まで設立してやっていいものかなど、意見はありました。財団が設立されることは全国で初めての取り組みだったので、どういうものができるかというのは、外部から見ると多少気になる点があったかもしれませんけどね。

――長岡まつり自体はそもそもそこまで外向けではなかった、市民向けのものだったのですか。

元々長岡まつりは、戦後からの復興祭としてスタートしたのが始まりです。ただ、街の復旧も遂げてない中で祭りをやるということには、当時はかなりの反対があったと思います。先人たちが、まずは自分たちが元気を出し、勇気を持ってみんなで前を向いていこうよ、という呼びかけがあってこそ、この祭りができたのだと思いますから、しっかりと引き継がねばならないと考えています。

――その復興の経緯と観光資源化をあわせてまちづくり自体、祭りと花火以外のものも含めて、どのような思いで考えてきたのでしょうか。

時代とともに広域的に、ビジネスや人の行き来がどんどんグローバル化されていく中で、地域だけ市民だけを見て祭りを運営するところから、祭りの意味付けも随分変わってきました。現在は地域の人だけを見ている祭りというのはどんどん衰退傾向になってきており、逆に観光戦略として、人々を招き入れる仕掛けをしている祭りが生き残ってきている状況になってきているように思います。なので、長岡まつりの起源としての「慰霊・復興・平和」という思いを繋げた中でも、やっぱり時代の変化しているところをきちんと考えながら、この先の10年20年を見据えて、今何を我々がすべきか、というところがまさしく財団の設立であったのではないかなと思います。

――様々な経緯があり、今や長岡の花火は一大ブランドだと思います。東京まで聞こえてきますし、それはブランディングに成功されていると思います。

私は、35年前は東京にいましたが、新潟の長岡から来たと言うと、その頃の新潟のイメージは田中角栄元首相でした。それ以外は米ぐらいの話で、長岡がどこにあるかも分からないという状態でした。地元にいると分からないですが、ちょっと外に出たときにどのように新潟県や長岡市が見られているかというところを現実視したときに、何か長岡で生まれ育ったという後ろめたさをすごく感じました。今は、長岡と言った瞬間に「あぁ、花火がすごい所だよね!」と言われることも増えました。ぜひ見に行きたい、長岡に行きたいと言われるだけで、私だったら全然違う感覚を覚えるなと。自分の生まれ育ったところに行きたいなんて、なかなか言ってもらえるものじゃない。そういう財産を子供たちに実感してもらって、一度外に出たとしてもまた戻ってきて、長岡のためを思ってくれるような人が増えてくれたらいいと考えています。

――それが花火というのがすごいなと。そういうものが地元にあれば嬉しいなと思います。その中でもよくフレーズとして聞こえてくるのは復興祈願花火フェニックス。

ご存知のように2004年10月23日に中越大地震が起こりました。当時、私は青年会議所という組織にいたのですが、やはりどうしても前向きではなく、後ろ向きになりがちでした。地域のためというよりも、まずは個をきちっと建て直さなきゃいけないというところもあり、有志が立ち上がりました。当時は私の子どもが小さかったので、なかなか家族から離れるのも大変だし、食品会社の代表という本業も抱えておりますので、なかなか地域の復興まで手が回らないという状況もありました。しかし、復旧復興して地域が良くならなければ、もちろん本業も成り立たない、家族も大変な思いをするのも見えている中で、仲間を募り、復興事業を立ち上げました。新幹線もちょうど再開するという頃だったので、復興祈願イベントを立ち上げ、さらに今後を見据えた中でもっと大きなイベントを仕掛けて、長岡を盛り立てていこうと考えていました。また、風評被害で新潟県全体がものすごく経済的に人の交流もなくなっていたので、まさしく先人たちが復興祭をやられた時のように、今度は自分たちの力によって長岡まつりで何かを仕掛けようということになりました。

――大変な状況の中で前を向かれたわけですね。

大変でしたね。しかし、そこから復興に向けて頑張る市民や、全国から支援をしていただいた人たちに対して感謝と復興の気持ちを表すということで、花火を上げてみるのはどうかとなりました。それまでの花火は全てスポンサーによって打ち上げていて、迫力ある花火は打ち上がってはいましたが、少しマンネリ化しているのを感じていました。何か新しいことを仕掛けなきゃいけないと言っても、スポンサーさんと花火師さんが決めていることだからということで、もう完全に門前払いでした。それでも1,000万円というお金を皆で集めて、すごい花火を上げようというプロジェクトからスタートしました。当時は、ちょうど全国でミュージックスターマインというものが世に出始めてきたところだったので、この機会に新しい名物花火を作ろうというので、音楽付きのミュージックスターマインを打ち上げようと。

花火を皆さんに見てもらい、復興への思いをさらに強めていきたい、できればこれをひとつの観光資源としてより多くの方々から来ていただいて、復興や地域の活性化に結びつけたいというところで、フェニックス花火を上げさせていただきました。その成果があって、外部からの評価も上がり、どんどん外部から人が訪れるようになってきました。

――なるほど、あの名曲Jupiterとの関わりが気になります。

ちょうど地震後のラジオで平原綾香さんの「Jupiter」という曲が非常に多く流れてきていました。当時、県内のラジオ局には、震災によって気持ちが沈んでしまっていた被災者を勇気づける曲として多くのリクエストがあったそうです。「ひとりじゃない」という歌詞に多くの方が励まされたということを耳にして、これだ!と。この「Jupiter」でミュージックスターマインを打ち上げてみたいという思いに至ったのです。そこから私を含む実行委員会の3人で、当時平原さんが所属していた事務所へ行き、お話しをさせていただきました。著作権のことなどもわからない我々素人ではありましたが、思いだけを強く語らせていただきました。

――すごい行動力ですね。

実は彼女自身も色々中越大震災に思いがあり、なんとか力になりたいと思っていらっしゃるという話を聞きました。そして、ご本人も曲を使って欲しいという思いがあり、念願が叶いました。

――曲もヒットされましたし、完全に日本の名曲になりましたよね。その最初に目をつけられていたというのは持っているなという感じがします。

今やなくてはならない楽曲ですね。皆さんも、フェニックスといえば「Jupiter」と視界に収まりきらないワイドスターマインをひとつのパッケージとして、皆さんが楽しみに見に来てくれています。

――そのような経緯があったのですね。そのフェニックスという名前はどういう経緯で決まったのですか。

長岡市の市章がフェニックス(不死鳥)なので、まさしく復興と長岡市の市章両方の意味を込めてその名前になりました。

――フェニックスの規模を拡大することは特に考えていないのですか。

現在の形に至るまでは試行錯誤でした。大手大橋という橋をまたいで6箇所打ちからスタートして、8箇所打ち、10箇所打ち、さらに長生橋という橋をまたいで15箇所打ちの最長2.8キロまで打ち上げ幅を伸ばし挑戦しました。また、二尺玉も織り交ぜた時期もありました。ただ、やはり花火としてのバランスが悪いということがあって、最終的に今の9箇所打ちの2キロに落ち着いています。また、当初からは「Jupiter」のテレビの歌唱番組にあわせて3分で行っていましたが、10年目で5分のフルバージョンに切り替えました。

――それが一番綺麗によく見えるということですね。

その中で音楽のリンクの仕方とか使う花火というのも、毎年花火師さんが工夫しながらやっています。現在は隠れキャラというわけではないですが、ブルーフェニックスというものも打ち上げて、それが見えた人は幸せになるという噂になっているものもあったりします。

――幸せのブルーフェニックスが。

青い鳥が上がったという話が広がって、今はそれを見ると幸せになるという噂が結構広まってはいますね。

――話は戻りますが、長岡市が地域発展として道の駅「ながおか花火館(仮称)」を新設するという話も伺いました。

はじまりは、長岡花火を地域資源として活用していこうというところからです。8月2日3日だけではなく、通年で長岡花火を感じていただける拠点づくりが必要だろうと訴えてきました。長岡市は、それを受けて今までになかった道の駅を作ることで、長岡に訪れてくれた人たちに対して長岡の美というものを感じ取ってもらいたいという構想が出てきました。それで花火だけではなく、長岡というものをもっと知っていただくために、おいしいお酒(長岡には16の酒蔵がある)や、そのほかの長岡の名産を皆さんに知っていただくような拠点としての構想に発展していきました。

――花火以外の食もそうですし、昨年の10月に初開催した米百俵フェスなどもやっていらっしゃって、音楽もあり、花火を軸にした全体のカルチャーでの観光客の誘引を考えられていらっしゃるのでしょうか。

そうですね。米百俵フェスは、長岡花火財団ではなく長岡市が事務局となった組織が主催する事業として、「花火と食と音楽と」をキャッチコピーに昨年初開催され、フィナーレに長岡花火を打ち上げました。財団としては、夏の花火大会だけではなく、通年で長岡花火を打ち上げることによって「花火のまち長岡」をPRして、外の方々から長岡にたくさん来てもらいたいと考えています。そこの考えが合致して、長岡花火の打ち上げが実現しました。しかし、このような新たなイベントが始まったとはいえ、長岡はお金を払ってイベントに来てくださった方々に対してきちんとサービスを提供する心積もりもまだできていないところではありますから、米百俵フェスのようなひとつの拠点を置き、そこから徐々に次の新たなものを作っていくことで、地域を活性化していくひとつの起爆剤になればいいかなと思っています。

――観光などの意識もあまり地元の方にもそんなにないと。

それは長岡に限らず、新潟県全体に言えることかもしれません。新潟県人は、人に優しいというか、来ていただいた人にはただでおもてなしするのは得意だと思います。来ていただいた方に対して誠意を持って、何もないですが、という言葉を添えながら一生懸命おもてなしするのは得意ですが、お金を支払うから地元の良いものを食べたい、と言われると、少し戸惑ってしまう。長岡はそういう地域だと思うので、いかに外部の人たちからお金を頂戴して、適切なサービスをするかという心構えも作り出していかないといけないですね。どこかそういうものをビジネスにしてはいけないみたいな考えが、長岡の人にはあると思うので、そういうところの意識改革も必要だと考えています。

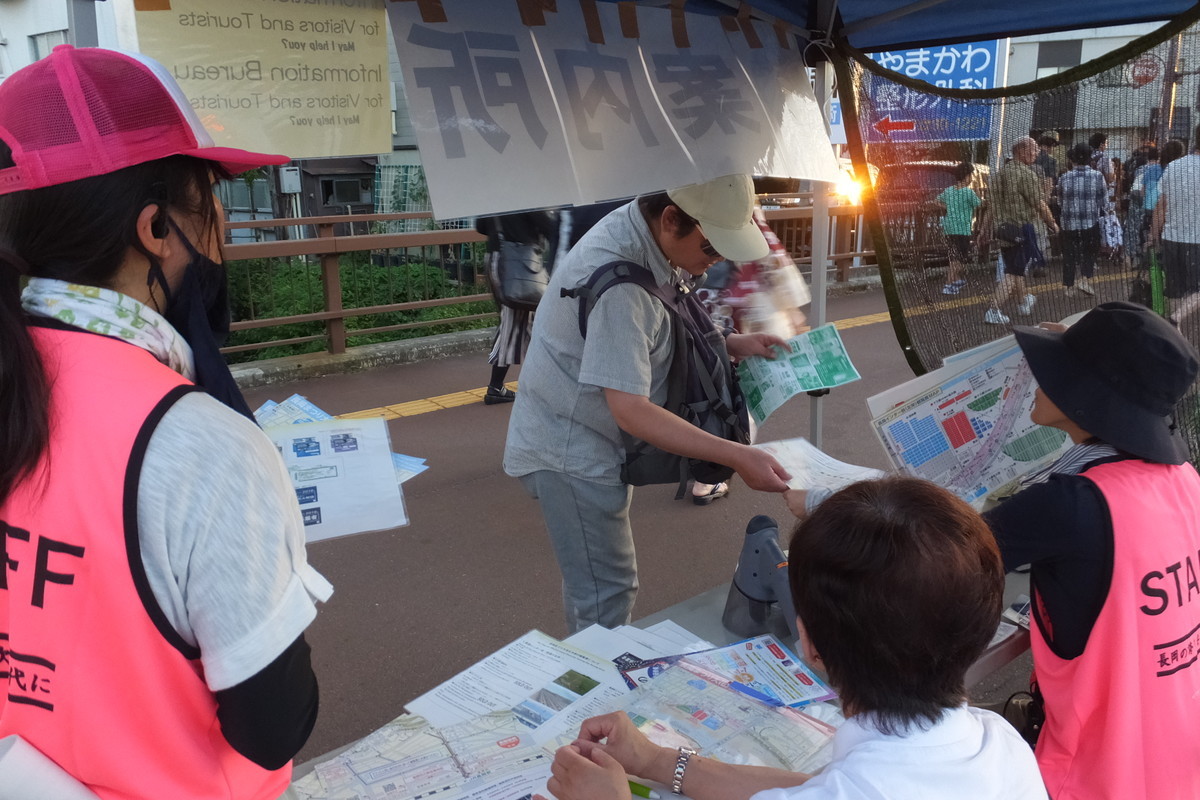

――おもてなし心があるからなのか、観客の誘導などもしっかりされているなぁと伝わってきます。

長岡の誇りである長岡花火をぜひ見ていただきたいという市民の思いもあります。花火を見て楽しむということより、慰霊・復興・平和への祈りがひとつの起源となって花火大会ができているので、この花火大会を県外の人から見ていただくことによって、市民一人ひとりにも伝わり、少しずつ外部の方にもそういった意味合いが伝わり、全体として非常にマナーの良い花火大会になってきていると思っています。

――逆に課題はありますか?毎年やっている中で運営やお客さんの誘導や混雑などは。

やはりたくさんの方がいらっしゃることによっての弊害はあります。花火会場に近い地域に迷惑駐車が増え、市民の方にご迷惑をかけているところなどもあります。県外から人が来るということを嬉しく思ってくれる市民の方々がいる一方で、マイナスのイメージをお持ちの方もいると思います。来ていただける観光客の方々に対してもきちっとしたおもてなしをしながら、市民に対しても安全安心というところや、ご迷惑をかけず市民生活ができるということも、我々財団として取り組んでいかなきゃいけない重要な課題です。ほかには、人口減少時代への対策として、新たな観覧客の開拓をしなければならないと考えています。あれだけの規模の花火大会を2日間開催するためには、相当な経費もかかるため、毎年安定的にが売れなければなりません。この先の10年を見据えて、長岡の誇りである長岡まつり大花火大会を永く続け、地域の発展につなげていくことも重要な課題となっています。また、昨年の花火大会の新潟県内への経済効果は㈱ホクギン経済研究所によれば、81.5億円だったという結果も出ていることもあるため、極端な話ですけど、これだけの花火大会が開催できなくなってしまえば、長岡市だけでなく新潟県にとっても非常に大きな損失になってしまいますよね。我々としては、それだけの危機感を持って、特に、20代から30代の若者をターゲットにした新たな戦略や、近年増えてきている外国人への対応強化に取り組んでいかなければならないと考えています。

――話は戻りますが、「花火のまち長岡」というキーワードが先ほど出てきて気になっていまして、8月の長岡まつり大花火大会、10月の米百俵フェスのほかにも長岡花火は打ち上がっているのですか?

はい。12月に国営越後丘陵公園で「長岡花火ウインターファンタジー」を開催しています。このイベントは、長岡花火財団が設立されたことによって誕生したもので、昨年で2回目の開催となりました。テーマとしては、イルミネーションと長岡花火のコラボレーション企画として打ち出しています。時期も12月なので、クリスマスシーズンも近い中での開催なので、長岡に冬を告げる新たなイベントとして定着させていきたいと考えています。

ほかには、毎年2月に開催される長岡の冬の最大イベントである「長岡雪しか祭り」で長岡花火・雪花火を打ち上げています。冬の夜空は空気が澄んでいるので、花火の色が鮮明に見えてキラキラと光って、夏と違った体験ができます。

さらに、毎年3月には、ハワイのホノルルで開催される「ホノルルフェスティバル」の最終日に長岡花火を打ち上げています。これは、ホノルル市と長岡市が姉妹都市を締結したことによって実現しました。

長岡花火ウィンターファンタジー 写真提供:越後丘陵公園フォトボランティア(2018年12月1日撮影)

――海外の話が出たというところで、フェニックスなど日本の花火は綺麗で色の出方も違うということで、世界から高い評価を得ていますが、日本の花火がこれだけ評価される理由について、樋口さんがお考えになる理由はどこにありますでしょうか。

毎年3月、ハワイのホノルル市で開催される「ホノルルフェスティバル」の最終日には、ワイキキビーチ沖で長岡花火を打ち上げており、今年で8回目となりました。今となっては、定着していますけど、簡単には実現できませんでした。もともとホノルル市と長岡市は歴史的に深いつながりがあり、ホノルル市は長岡出身の山本五十六が指揮をした真珠湾攻撃によって、長岡市はアメリカ軍からの空襲によって、それぞれ大きな被害を受けました。そういう面では、ホノルルと長岡は、対立する関係にありました。また、長岡花火は「慰霊・復興・平和への祈り」という想いが込められている一方で、アメリカの花火は「お祝い」の意味で打ち上げることが一般的であるので、花火に対する認識のズレもありました。さらに、ニューヨークでのテロ事件以降、しばらくは、アメリカで花火を打ち上げることがなかなか難しい状況が続いていました。ハワイでも我々が花火を持ち込んで打ち上げるまでは、花火大会をやったことなかったそうです。こういった状況の中で、戦争の悲惨さを経験したからこそ平和を強く願っていたホノルルと長岡は、時間をかけて互いに辛い歴史を乗り越えることができて、ついに長岡花火の打ち上げが実現しました。実際に長岡花火が打ち上がってみると、アメリカでは見たことがないような花火が打ち上がったようです。我々からすると、当たり前の花火ですが、アメリカでは日本の花火の特徴である大輪の丸い花を開かせる技術、光の力、しんなりと落ちてくる要素は、まったくアメリカ人としては予想もしないものだったようです。今では、ものすごく長岡花火がホノルルで認知されてきています。ホノルルフェスティバルでは、ありがたいことに人気がものすごいです。打ち上がったあと空港に行くと、現地の方から長岡花火見たか、と言ってくれるぐらいに、ものすごく地元の人に評価いただいてうれしい限りです。

第25回ホノルルフェスティバル(2019年3月10日※現地時間)

――以前、真珠湾で長岡花火が打ち上がったというニュースを聞きましたが。

そうなんです。2015年8月15日に太平洋戦争の終結から70年という節目に、日米開戦の地である真珠湾で長岡花火が打ち上がりました。米軍基地となっているフォード島で、火薬の詰まった花火玉を日本から持ち込んで打ち上げるために、アメリカ海軍の全面的な協力をいただきました。戦後70年の歴史を乗り越えて、戦争で亡くなった方々への慰霊と平和への想いをひとつにして、当時は戦場だった真珠湾の夜空に、長岡花火が打ち上がったというのは、非常に感慨深いものがありますよね。

――逆にハワイの誇りになっているのですね。

花火に想いを込めて打ち上げるとか、ましてや慰霊・復興・平和への想いを花火に乗せて打ち上げるというような文化はもともとないので、新たな価値観として非常に評価いただいていますね。

――長岡花火財団にとっての花火とは。

長岡市民の宝であり誇り、長岡の地域資源の魅力を繋ぎ合わせるリーダー的な存在、長岡の街づくりに必要不可欠なもの、と言ったところでしょうか。特に、長岡花火財団としては、未来を担う子どもたちに長岡花火をつなげていき、「ふるさと長岡」を誇りに思ってもらうことを最大の目的としています。そのために、長岡花火の普及啓発活動として、市内の小中学校を中心に財団職員が出前授業をおこない、長岡花火の種をまき、子どもたちが大人になって花が咲き、その花が次の世代にさらに種をまいていくというような状況になってくれればいいなと思いますね。

――最後に、樋口さんにとっての花火とは。

人生が変わったもの。予期した先輩が、お前花火師になったほうがいいよ、なんて言われました。(笑)まさか長岡花火財団の設立にあたってもここまで私も関わらせていただくとは思っていなかったし、ましてや財団の専務理事を任せられるなんて思ってなかったです。

――何が突き動かすのでしょうか。

やはり先人の影響が大きいですね。山本五十六が生まれ育った生家は私の町内でもありますし、長岡は他にも河井継之助や小林虎三郎といった偉人も輩出しています。それぞれの時代は違えど、長岡には脈々と受け継がれている先人の教えがあり、私にとって共感するところがたくさんあるので、強い影響を受けているのだと思います。それが色濃く出たのが、2004年の中越大震災であり、被災した長岡を花火の力で復興させたいという想いから全てが始まりました。戦後の復興に尽力した先人の想いと重ねながら、今年で15回目となる復興祈願花火フェニックスとともに、現在まで長岡花火に関わらせてもらっています。

取材・文=秤谷建一郎

プロフィール

長岡花火財団専務理事

樋口勝博氏

新潟県長岡市出身。地元長岡で食品会社の代表を務めながら、長年、長岡まつりにたずさわる。2004年の中越大震災を機に、長岡の復興事業に尽力。翌年の長岡まつり大花火大会で誕生した「復興祈願花火フェニックス」の生みの親の一人。その後、NPO法人復興支援ネットワーク・フェニックス(現NPO法人ネットワーク・フェニックス)・代表理事、復興10年フェニックスプロジェクト推進会議・座長、長岡花火ブランド推進委員会・委員、長岡花火財団設立検討会議・座長などを歴任し、2017年の一般財団法人長岡花火財団設立とともに専務理事に就き、長岡花火を通じて様々な事業に精力的に取り組んでいる。