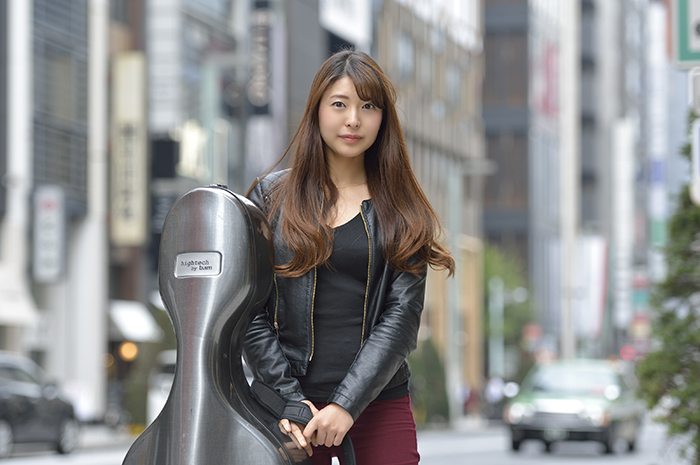

「CD発売記念リサイタル」を開催するチェリスト新倉瞳の“いま”を聴く

(撮影:荒川 潤)

先月の「デビュー10周年記念コンサート」が大成功をおさめたことも記憶に新しい、チェリスト新倉瞳。まだ学生の時分にCDデビューを果たすなど華々しい活動の印象も強いが、2010年にスイスへ留学して以降は改めてじっくりと自身の音楽と向き合い、音楽家として一皮むけた充実の演奏を聴かせてくれている。

2009年に発売された『愛の挨拶』以来、なんと8年振りとなる小品を集めた新譜が年明けに発売される。今回のインタビューでは、その新しいアルバムの内容や、2月17日にHakuju Hallで開催される「CD発売記念リサイタル」についてはもちろんのこと、いま音楽家としてどんなことを考えているのかを自然体で語ってくれた。

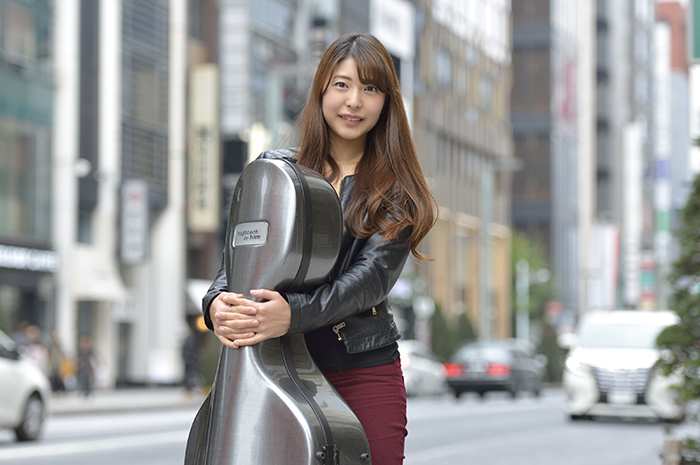

(撮影:荒川 潤)

―― 以前、新倉さんが「音を操るのではなく、音に語らせる。そんな音楽家になりたい。」とおっしゃられているのを拝見したことがあります。そうした考えを持たれるようになったのは、いつ頃からですか? また、どのようなきっかけがあったのでしょうか?

新倉: 最近ですね。様々なものの相乗効果によって一言、ポンとそういう言葉が私の中に出てきたと思うんです。2010年に留学して自分にとって一番変わった部分っていうのは素の自分に戻っていったことなんです。その「素に戻った」という部分を言葉にしていくと、そもそも音楽ってどうして生まれてきたのかなって考えた時に、音楽というのは「人の気持ちから出てきている」と絶対私は思っていて、それはスイスで師事したトーマス・デメンガ先生もよくおっしゃっていたことでした。

ある時、私の同門の友人が先生に「ブラームスとシューマンとショパンとラヴェルと、どうやって弾き分けたらいいかなぁ?」って尋ねていたんですね。そのときはクラスのご飯会だったので、先生もモグモグ食べながら(笑)、「いやー、みんな人間だから、こうやって美味しいと感じたりする好みも違うし、そうした感情がすべて音楽になっている訳だから、そんな深く考えなくていいよ」っておっしゃっていたんです。

もちろん古楽を経験したということもあります。あとは、生活のなかでドイツ語を話すようになって、ましてや最近はクレズマー音楽というものにも踏み込んで、イディッシュ語も「話す」というか「歌う」ようになってくると、日本語の“おはようございます”とは全く違う、例えば“Das ist das Pen”と、口のまえに紙をおいてあったら、こう「ふわふわふわ~」っと動くような……。

―― 実際にやってみたんですか?

新倉: やってみました(笑) そうやって発音自体も違うそれぞれの国から、いろんな時代背景を背負って音楽が生まれてきているっていうこともあるので、「音が語ってくる」というのは語学の部分でもあるなという、基本的なところに繋がるとも思うんです。

加えて、そうした色んな勉強するべきことを経験してつちかったものも大きいんですけれど、音楽から自然に自分が何を感じて、それがどのように楽譜に記されているか? 「感じられるもの」と「頭で考えるもの」がとても一致したという時間が、いまの生活の中で徐々に自分の中に溶け込んできているんですね。

―― やはり留学が大きなきっかけというか、向こうでの生活の中に様々な気づきがあったんですね。

新倉: 自分は早い時点でデビューさせていただいているので、その葛藤もとってもあったし、若い頃ってやっぱり名前だけが先行してしまって、若ければ若いほど周りの評価というのもすごく気になると思うし、周りも期待して見てくださっていたと思うので……。そういう部分で周りの期待に応えられないというか、自分は単純に頑張りたいだけなのに恐縮してしまっていていたんです。だからある意味、留学というより海外逃亡をしたんですよ。もう「私を忘れてください!」「私は貝になりたい」みたいな感じで(笑)

―― 言葉として適切ではないかもしれませんが「病んでいた」というか。

新倉: そう、病んでました(笑) 本当にポジティブに考えられなくなってしまっていて。でも、実際に海外に出てみて、最初に先生から「なんでスイス来るの?」「ヒトミは素敵なCDも作っているし、コンサートのお仕事もちゃんとあるわけだし、何を求めて来たの?」「チョコレートが食べたいの?」とか、冗談交じりに言われるんですよね(笑) それから「自分の持っているタレント(=才能)をちゃんと認めなさい」、それで「自信を持て」と。その上で、何が足りないのかを一緒にみていこうねって言われたんです。

(撮影:荒川 潤)

振り返ってみると、日本で毛利伯郎先生に師事していた時も「自分で自分の道を切り開きなさい」と常に言われてきましたし、堤剛先生に師事した時にもレッスンの第一声は常に「どう感じられますか?」って聞かれていたんですね。だから、毛利先生から「敷かれたレールではなくて、自分で自分が何をできるのかを考えなさい」という部分を、堤先生から「自分が今どういう状況で音を出しているのか、どういう状況で舞台に立っているのかというのをちゃんと分かっていなさい」ということを、そしてデメンガ先生から「自分の才能をちゃんと認めなさい」ということを学んだんですね。

それまでは、留学前に日本でやってきたことが、自分の中では自信がないことばかりだったんですけど、今になってとても良いことをさせていただいていたなという風に、とてもポジティブに捉えられるようになって、感謝の気持ちが自信につながりました。自分のダメな部分をちゃんと認めて、フォローアップしてくれる人たちがいるんだなという部分にもやはり感謝の気持ちがありますし、自分のダメなところを隠して自分を大きく見せるのではなく、それも自分だけど、ここは良いと思っている……そういうことを伝えられるようになってきたかなというのは、最近弾いていてとても気持ちいいですね。

そして一つのコンサートに向けて自分の中で充分に用意をしているということが、なにより楽しく演奏できるので、そういう時間をあえて自分でちゃんと作るようにしたりしています。日本での生活は秒刻みで生きてるんですけど、スイスに行くと首席チェリストを務めるオーケストラのこともあったりして忙しくはあるんですが、なんだか時間の流れが私にとってはとてもゆったりしていて、息抜きをしやすい環境というか、クラシック音楽の歴史が根付いている場所でもあるので、向こうでの生活は安らぎにつながっています。

それと同時に、非常にレベルの高い環境に身を置いておりますので、もうとんでもなく世界的に活躍されている方と触れ合う機会が多いんです。すごい人と友達になっちゃったりするんですけど、そこにいて満足するのではなく、日本で自分のことを通してクラシックを知ってくださっている人たちがいるのであれば、もう本当に質のいい音楽を届けていけるような努力をしようと、思うようになりました。

―― 昨年演奏されたブラームスのチェロ・ソナタ第1番の録音を聴かせていただいたのですが、ブラームスへのアプローチって「感情的」な方面に偏ってしまったり、あるいは反対に「理知的」な方に寄りすぎてしまったりと、あちらを立てればこちらが立たずといった感じの難しさがありますが、新倉さんの演奏されるブラームスはその部分のバランスがとれていることに強く惹かれました。

新倉: それ本当にとっても嬉しいお言葉です。ロマン派のブラームスのソナタなんか、昔は感情にまかせて弾けちゃったというか弾いちゃっていたんですけど、じゃあ古典派時代の音楽――例えばボッケリーニをやった時に全然出来なくて「え、どうしよう!?」みたいな状態だったんです。弾いていても全然楽しくないし、これはどうしたものかと。毛利先生に「右脳と左脳をちゃんと使って感じろ」みたいなことを言われて、もう意味が分からなくて……。すごい悩んだ末に、自分はもうボッケリーニは苦手という意識がついてしまっていたんですね。

でもスイスで古楽器の演奏をするようになって、歴史的な奏法を知るようになり、ガット弦を張ってクラシック・ボウ(古いスタイルの弓)でも演奏するようになりました。そしてハイドンの交響曲やベートーヴェンの第九までもガット弦で弾いたりするときに、感情に任せて弾こうとすると音が出ないんですよ。だからちゃんとフレーズを考えたり、書かれているものをきちんと解読したりした上で、それにのっとって弾いていくと、それだけでもう楽しいんです。そうした経験を通して「あ、こういうことか!」ってなって、「すごい! わたし、ボッケリーニ、大好き!」って感じられるようになりました。

留学前の自分がブラームスを演奏しながら感じていたことっていうのは、作曲家がそういう思いを持って書いていたという部分を、感性で感じていたんだなって思うと、ブラームスだとかラフマニノフだとか、人の感情に訴えかけるようなものって、気持ちに任せて弾きやすいものですよね。でも、古典的なものっていうのは、書かれていることをきちっとやるとそれがもう音楽になっている。そこの答え合わせが自分の中でできて、「あ、じゃあ、昔やったあれは、あれで間違いではなかった」と。今は今で、ボッケリーニのこととかもよく分かって。過去の自分、感情に任せて弾いていた自分を否定するのではなく、それも良かったんだねと思えるようになったんです。

(撮影:荒川 潤)

ブラームスのソナタは最近になって改めて譜面を読んでみると「あ、そっかそっか」と答え合わせが出来るようになって、謎解きゲームのような感じだったので。だから最近の演奏でそう言ってもらえるとすごく嬉しいんです。

―― なるほど。あとチェロのレパートリーとして絶対に外せないのがJ.S.バッハですよね。バッハは学生の頃からずっと弾かれていると思うんですけど、この10年で何か変化などはありましたか?

新倉: そりゃもう、ありまくりですよ(笑) どうしてスイスに逃亡を決めたかというと、デメンガ先生のバッハの演奏を聴いたことが実はきっかけなんです。バッハって難しいイメージがあって、もちろん取り組んではいるし、課題にもなっているし、一生懸命弾くんですけど正直あんまり……。弾いていて迷宮入りするような気持ちになっていたんです。それが、初めてデメンガ先生の演奏を聴いたら、もうバッハが踊ってたんですよ(笑) 「あ、こんなにも軽やかに、バッハって楽しいんだ」って感じたんです。

それでいて、先生ご自身も作曲をされますのでモダンミュージックに対する解釈も素晴らしい方で、音のイメージがしっかりとあるんですよね。ロマン派だからとか、ボッケリーニだからとか、そういうこだわりなく、音のイメージを大事にすればいいんだって考えたら、自分の中で「今こう弾きたいな」と思えるようになりました。バッハに限らず全ての曲において、きっと一生かけて弾いていく中で正解なんてひとつもないと思うので、その時に感じていることを精一杯自分の中で納得して弾いていたらいいんじゃないかなって思うようになって。だからいろんな意味で呪縛が解けたのが最近なんです。

―― 本当にここ最近のことなんですね。そういう変化というか、肩の荷がおりたのは。

新倉: ここ2、3年ですね。もちろんスイスに留学した時は期待もいっぱいしていて、新しい自分になるぞっていう勢いで行くんですけど、段々そこですごい人たちに囲まれて「あ、やっぱり自分って全然ダメ」って落ち込んだ時期もありました。でも、先生に言われたことだったり、自分で自信をつけたことであったり、たまたまポルトガルであったコンクールで1位を頂けたりですとか、室内オーケストラのカメラータ・チューリッヒの首席になれたりですとか、そうした経験を重ねるなかで「やっぱり音楽って、楽しまなきゃな」って思えた瞬間がやってきたことがあって。その瞬間って、自分が自分を良く見せようとか何も思ってない時に来るんですよね。「自分は自分だな」とか「自分ができることやろう」と思った時に、ご褒美ってものがついてくるんだなという感じで。だから自分にできることというのを探していく中で、とても楽になりました。

―― もうひとつ、もう何度となく質問されていると思うんですけど、新倉さんがメンバーとして加入されているクレズマー音楽のバンドについても聞かせてください。メンバーのなかには、新倉さん以外にもクラシック音楽を演奏される方もいらっしゃるのですよね。

新倉: クラシックのプロという意味では3人、そしてジャズの専門が1人……いや1.5人くらい(笑) 実は、学生時代に彼らが組んだバンドなので、現在の本業は弁護士というメンバーもいるし、それぞれの仕事が忙しくなるとメンバーが入れ替わったりもするんですよね。だからそういう意味でも、本当に楽しむチームなので、私たちプロの職業音楽家に対するリスペクトもあれば、私にしてみればプロ・アマ関係なく、一緒にこんなに楽しい音楽ができるってことに対してすごい喜びを感じているんです。

―― 音楽家に限らず、日本だと特にそうした暗黙のうちの人間関係が難しいですよね。

新倉: もちろん、日本はワビサビの世界であって、私もすごく気をつけなきゃいけないと思っているのが、スイスに行くとダイレクトに言わないと負けてしまうというのがあるので、自分の意思は言わないといけないんですよね。でも日本では沈黙の中での了解のようなものが必要なので、そこで外国のように要件だけを言ってしまうのではなくて、それこそ天気の話がメールに入ってきたりだとか、そういうことを忘れてはいけないなって、帰国するたびにご一緒させていただく本当に素敵な先輩後輩の皆さまからはっと気付かされることも多いので、その部分は日本人として誇りを持っていきたいなと最近思ってます。

(撮影:荒川 潤)

―― 活動を拝見していると作曲もされていて、あとやられていないのは指揮ぐらいなんじゃないかと(笑)。

新倉: いやいや、お恥ずかしい(笑)。

―― 来年2月に新しいCDが発売となり、あわせてHakuju Hallで「CD発売記念リサイタル」が開催されますが、共演がピアノではなくハープというのが目を引きますね。

新倉: 共演するハーピストの朝永侑子さんは同級生なので学生の頃からの付き合いがある「心友」なんです。彼女は最近結婚して、オーストラリアに移り住んだところなんですけど、もとから彼女はイギリスでも勉強していた国際派で、とってもフットワークの軽い人なんですね。彼女が学生時代、スイスのベルンで開催される夏のマスタークラスにずっと来ていたみたいで、そこで招待演奏に出演する機会があったんです。その時に私を誘ってくれて、久しぶりに一緒に演奏しました。

今まで小品集のCDっていうのは何度か出していただいてますが、久しぶりに出す小品集で、しかもハープとの共演だったら、ハープらしさをちゃんと出したいなという気持ちもあったんです。だから名義上は私のCDということになっているんですけど、実際の内容はデュオのCDなんですよね。だからコンサートも、本当は私のソロ・リサイタルではなくデュオ・リサイタルなんです。

―― これまで何回ぐらい共演されているのでしょうか?

新倉: きちんと一緒に舞台に立ったというのは、実はまだ過去2回しかないんです。学生時代に一度だけ一緒に弾いたことがあって、そして彼女が久しぶりにベルンに来た時に再会して弾いたのが実は2回目なんですよ。レコーディングする前には何回もリハーサルをしたんですけど、本当にもとからの信頼があってこそ、この話に至ったって感じですよね。

あと前回のエルガーの『チェロ協奏曲』を録音していただいた時に、ブルッフの『コル・ニドライ』も入れたのですが、そこでもハープが途中で出てくるじゃないですか。それで彼女にわざわざ来てもらいました。何故かというと、実は高校の卒業演奏会で私がコル・ニドライを弾いて、その直後に彼女がハープの曲を弾いたんですよ。だからコル・ニドライといったら絶対に侑子しかいないと。そういう意味でも、特別な人なんです。本当に支えてもらっていて、いい子なんですよ(笑)。

―― お話から伝わってきます(笑) 新倉さんから見て、朝永さんの「音楽家」としての魅力はどこにありますか?

新倉: ネバーギブアップなところですね。そこが自分と同志だから仲がいいんだと思います(笑) 彼女はもともとが自由奔放な性格だったので、気が乗ったら弾くみたいなタイプだったんですよ。なんだけど、実はすごく真面目で。それが、どうして彼女と一緒にCDまで作りたいと思ったかというと、お互い留学をして悶々としているなかで、たまたま日本に帰る飛行機が同じだったりとか、そこでいきなり泣きながら話したりとか(笑) なんか、不思議な縁のある友人なんです。

そしてイギリス留学を経た彼女のハープ・リサイタルを聴きにいって、こうやって自分の大事な人が、人生かけて頑張ってるんだなって、やっぱり感動したんですよね。お互いに共通するのは、自分に与えられた環境で何ができるかっていうのを常に模索して、エネルギッシュに活動しているとろこなので、そういう彼女を尊敬していますし、心を許しています。

―― そんな心を許した「心友」とのレコーディングは楽しかったですか?

新倉: 楽しかったです! プロデューサーに無理言って、そのホールの近くに「あの、泊まらせてください」ってお願いして(笑) レコーディングの会場まで、自宅から通える距離ではあったんですけど、でもやっぱり何か一つの作品を作るにあたって、彼女と寝食を共にしたいと思ったので泊まることにしたんです。1つの部屋で(笑)。

―― じゃあ3日間まるまる、ご一緒だったんですね。そんな濃密なレコーディングで強く印象に残っている曲目はありますか。

新倉: ひとつはデメンガ先生が編曲したバッハですね。あの曲のコラールの部分は、すごく自分の中で大事にしている1曲だったので、今回録音させてもらえてすごく良かったんですけど、彼女からは「バッハって、自信ないからあんまり入れたくない」って言われたんですよ。でも「お願いだから、やって」って頼み込んで(笑) 今回、自分としては小品集のなかに「これ入ってるの!?」って感じにしたかったんです。

(撮影:荒川 潤)

あの曲はね~、本当に心にね「くぅ~」っとくる1曲なんですよ。それこそビブラートも少ないし、とてもシンプルなんですけど、すっごく心に迫ってくる曲なので、ぜひ入れたくて。無機質な中にとってもこう、祈りの気持ちがあるったので。今回はその、「祈り」がテーマのアルバムですので、非常に合ってるなと思っていれたんですけど。

あとは、ペルトの『鏡の中の鏡』ですね。今の自分を映したようなものにしたくって。等身大をやはり見せたいな、と思ったんです。どのタイミングでこの曲を録ろうか、と。で、ほんとに「♪ドーファーラー・ドーファーラー・(2オクターヴ低く)ファー」って(笑)、絶対聞いているひとは眠りにいくんじゃないかっていう感じの、瞑想的な一曲なんですけど、それをどのタイミングで録ろうかといった時に、2日目の終わりですよね。もう二人とも疲れ切ってぼ~っとしているタイミングで「今じゃない!?」ってなって、やってみたら結構スムーズに、その雰囲気がとれたんですよね。なんかこう、高揚したあとの静けさというか。それでいてなんか、こう、ぬくもりがあって。その感覚だと、「今だね」っていうのがあったので。あれは、予想もしていなかったタイミングでとれましたね。あまりにもちょっと静かだし、はじめはプロデューサー的には「(この曲)いれる?」って感じだったので、どうしよう、っていう曲だったんですけど、とってもしっくりきましたね。

あとはピアソラのアヴェ・マリアは、もともと曲自体は知っていたんですけど、彼女とベルンの教会で弾いた響きっていうのが自分の中で、忘れられなくて、もう絶対にいれたかった曲でしたし、レコーディング中も、「この曲は一緒に弾けて、本当によかったよね」っていう1曲だったので。

こうした思い入れは各曲にあるんですけどね。小品集ってね、ある意味色んな気持ちが一貫はされてるんですけど、それぞれの曲に色んなドラマがあるので。たぶんそれを話していると、あっという間に時が経つのではないかと思います。

―― お話をうかがっていると、まだまだ二人でやられたいことが沢山あるようですね。

そうなんです。どうせならデュオのCDをちゃんと作りたいなっていうのが、私の中にはあります。でも今回は小品で、何か一貫性のあるものを……ということにしたので、大きな作品はまた改めて。今後も一緒にやれる機会があるんじゃないかなって思っています。

―― 最後に、このコンサートもしくはCDを待ち望んでいるファンの方々や、これから新倉さんを知ってくださる方に、一言意気込みのようなものを。

新倉: 自分でも楽しくて、ドキドキワクワクしてるんですけど、同時に、常に悩んでるんですよね。じゃあ自分は次どこに向かって生きるかってものをすっごく悩むんですけど、悩んだりマイナスの気持ちになったことって絶対にもっといいものになって自分に返ってくると思うんです。そういう自分のこれからの変化ってものが、色々な人たちの気持ちを少しでも上げる要素になればって思ってます。

そして、是非これからもクラシック音楽ってものが、どれだけ深くて素敵なものがっていう部分を伝えていきたいと思ってるので、そういう意味で聴衆の方々と一緒に頑張っていきたい、っていうのがメッセージかな。一方的なものじゃないと思うんですよ。コンサートを作るにしても。そもそも毎回、同じレパートリーでも、絶対同じようには弾けないので、それがまた音楽の不思議なところだなあと思うんですよね。

―― お客様が変われば、絶対変わりますもんね。共演者が一緒であろうと。

新倉: そうなんですよ。その時の土地で、その時にいらっしゃっている方の映像って絶対に毎回違うわけで。自分が成長するのはもちろんなんですけど、コミュニケーションがあるようにやっていきたいので、だから聴いてくださったり応援してくださっている方からの「返し」もすごく待ってるので、そういう部分でもっと積極的に、お互いやっていけたら良いなと。

―― 本日は素敵なお話を、ありがとうございました。

(撮影:荒川 潤)

(取材・文:小室敬幸 写真撮影:荒川潤)

■日時:2017年2月17日(金)19:00開演

■会場:Hakujuホール

■出演:新倉瞳(チェロ)/朝永侑子(ハープ)

■曲目(予定):

サン・サーンス:白鳥

ヴィラ=ロボス:黒鳥

ピアソラ:アヴェ・マリア

黛敏郎:BUNRAKU ほか予定

■主催:バーゼル企画

■協力:ソニー・ミュージックダイレクト / ミューズエンターテインメント

■後援:スイス大使館

■お問合せ:アスペン(平日 10:00-18:00) 03-5467-0081

■公式サイト:http://www.hitominiikura.com/