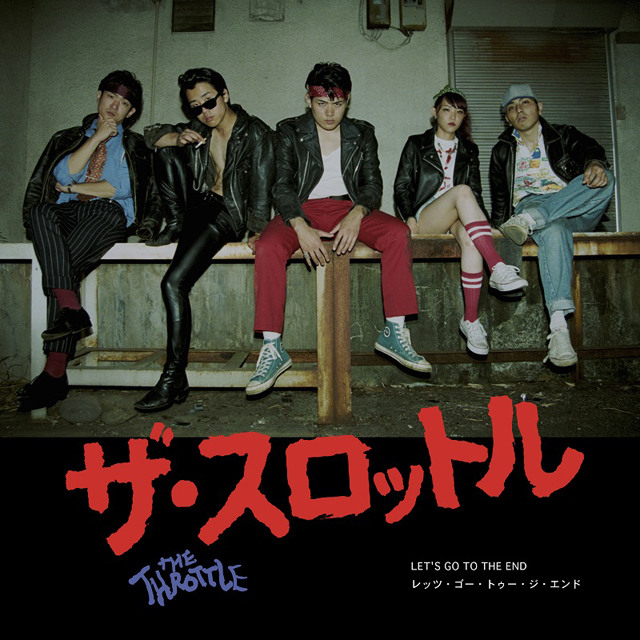

3000本の路上ライブを経たTHE THROTTLEの“成り上がり道”とは

THE THROTTLE

一本筋の通った熱い衝動が燃え盛る、誰が聴いても“ロックンロール”でありながら、そのマナーの限界突破と言える斬新で懐の深いサウンドを武器に、THE THROTTLEが新時代をこじ開ける。2013年5月25日(土)に結成、2016年夏までの約3年の間に、都内で2500本以上にものぼる路上パフォーマンスを決行。その噂が広がると共にライブハウスでの動員数も着実に伸ばし、会場限定の自主制作アルバム『GREATEST HITS』も見事に完売させた。そして遂に、初の全国流通アルバム『LET’S GO TO THE END』のリリースまでこぎ付けた、まさに叩き上げの5人組。もともとは同じ大学でジャズを学んでいたという仲間同士が、なぜロックンロールを演奏することになったのか、なぜ路上という場所を選んだのか、そしてアルバムのリリースには、どんな思いが込められているのか。じっくりと語ってもらった。

THE THROTTLE/高岩遼(Vo.)

――初の全国流通アルバム『LET’S GO TO THE END』のリリース、おめでとうございます。ここに辿り着くまでに、本当にいろいろあったと思うのですが、まずはTHE THROTTLEを結成した経緯から聞かせていただけますか?

高岩遼(Vo)(以下、高岩):ありがとうございます。もともとは、メンバー5人とも同じ音楽大学でジャズを学んでいたんです。俺と熊田州吾(Gt)が同期、その2つ上が田上良地(Ba)さんと成田アリサ(Dr)さん。で、俺が1年生のときに5年生が(笑)、向後寛隆(Gt)さん。男は全員がボーカル選考で、当時からよく一緒に遊んでいました。成田さんは同級生の田上さんとの交流はあったんですけど、ツンケンしていて、俺らはなかなか絡めなかったんですよ。「なんかドラム科にいい感じの怖い先輩いるわ」って感じ。

成田アリサ(Dr.)(以下、成田):ちょっと(笑)。

高岩:THE THROTTLEは2013年5月25日(土)に発足したんですけど、確かその1週間くらい前だったと思います。田上さんと俺が池袋で一杯やりながら、メイク・マネーしてスターダムにのし上がるために、いよいよ真剣に何かやろうということになったんです。じゃあ何をやるか。ジャズだとそれは難しい。ジャズと背中合わせにあるブルースかと言えばそれも違う。ロックンロールだろ!ってことになりまして。じゃあギタリストは誰にしようかと考えていたときに、州吾がやってたバンドが解散するっていう情報が入ったんで、すぐに「お前やれ」って言ったんだよね。

熊田州吾(Gt.)(以下、熊田):そう。解散ライブもいてくれたよね。なんなら泣いてくれたよね。

高岩:いい曲だなあ、ダセえって(笑)。で、3人が揃って、ドラムは新しいシーンを作るには女がいいんじゃねえかと思って。良地さんが成田さんに電話して、騙しながら口説いて、やることになったんです。

THE THROTTLE/成田アリサ(Dr.)

――騙す?

成田:突然、電話がきて「よかったら月に1回か2回スタジオに入って、酒でも飲みながらセッションしよう」って。楽しそうだし、しばらくドラムも叩いてなかったから叩いてみたくなって誘いに乗ったんです。で、待ち合わせ場所に着いて、お酒飲むって聞いてたし、まずは買い出しに「コンビニでも行くっしょ?」って言ったら、「いや、そういう感じじゃなくて……、次のライブが決まってます」って言うんですよ。

熊田:そう、「飲みはまたの機会にね」って言って、それ以降、そんなの1回もなくて、どんどんガチになっていたんだよね。

――趣味でやろうと思っていたのに本気の3人に巻き込まれ……。

成田:巻き込まれすぎですよね。

――おかしいと思ったときに、抜けようとは思わなかったんですか?

成田:その頃はOLをやっていたんですけど、毎日がつまらなくて。だからありだと思いました。

――そして、しばらく4人で活動されるわけですが、5人目のメンバー、向後さんの加入はどのタイミングで?

高岩:2015年10月26日に、ストリートアルバム『GREATEST HITS』のリリース・パーティーを渋谷WWWでやりまして。

――はい。SuchmosとSANABAGUN.を招いた『革命』ですね。高岩さんはSANABAGUN.のメンバーでもあるわけですが。

高岩:そうです。そこで向後さんの加入がありました。

THE THROTTLE/向後寛行(Gt.)

向後寛隆(Gt.)(以下、向後):遼ちゃんとは大学を出たあとも交流がありつつ、俺は俺で別の音楽活動をしていたんですけど、THE THROTTLEのライブを観て衝撃を受けたことがきっかけで、またさらに密になったんです。しばらくして、彼らが俺の家に来て、THE THROTTLEのタトゥーを見せてきて「もう後戻りできません」って、思いっきり気迫を見せられたんですよ。もともと、遼ちゃんのボーカルがすごく好きだったし、これはやるべきだと思いました。それで、ウェイトを落として出演したのが『革命』だったんです。

――では今一度、話を結成当初に戻します。みなさんはジャズを学ばれていて、バンドをやるにあたって、ビッグになってメイク・マネーするという志のもとTHE THROTTLEを結成した。ジャズがあってのロックンロールではありますが、ロックンロールのエキスパートではなかったということですよね?

高岩:はい。

――そこから、思い立ってすぐに演奏できるものなんですか?

高岩:男4人はそれぞれジャズ・シンガーとして、スタンダードのレパートリーを50から100は持っていました。インストゥルメンタルのジャズは、より緻密なアドリブとかスケールとか、いろいろとありますが、俺らはボーカルとしてのジャズ、エンターテイメント・ジャズというスタイルでジャズを見てるんです。そこには、白人的なスタンダート、フランク・シナトラとかビング・クロスビーからくる、アメリカン・ポップスを歌う流れもありますし、ジャズとブルースが南部から都会に渡ったときにビバップが生まれて、それで食えなくなったブルース・マンたちが、リズム・アンド・ブルースを始めた流れもあります。リズム・アンド・ブルースとロックンロール、そこは言い方ですから、全ては繋がっているんです。だから、ロックな生き方とかそういうことは置いといて、ロックンロールを演奏すること自体はぶっちゃけ簡単なことでした。でも、突き詰めるほどに、その難しさに気が付くんです。「なんだこれ?逆に難しいぞ」って。それは現在進行形ですね。

THE THROTTLE/田上良地(Ba.)

――なるほど。本当にロックンロール創世記のミュージシャンたちに近い始め方だったんですね。ライブハウスで、とあるロックンロール・バンドのパフォーマンスを観てとか、あるロックンロールのレコードが衝撃的でということではなく、むしろ、そこからの影響は全くないということですか?

高岩:正直、全くないですね。

田上良地(Ba.)(以下、田上):ロックンロールを聴いてロックンロールをやろうと思ったわけじゃないけど、俺たちには、メイク・マネーしてスターになるという目標と、遼が言ったような音楽的背景があったから、ロックンロールを選択する必然性があったんだと思います。

高岩:ジャズは今の日本だと非常に狭い社会の話なんです。俺らはそれを大学で見てますから。イメージするスターダムからは程遠いし、でもダサいことにはなりたくなかった。そこで、ロックンロールだったわけですが、じゃあ、それを始めた黒人たちは、当時どんな感じだったのか。ジャズがあってのロックンロール、リズム・アンド・ブルースの流れなんですけど、例えば宗教的なことを風俗的にしたことで、リアルな奴らからディスられたこともあったようで。俺らも、実際にジャズだけをやってる人たちから、「あいつらロックンロールなんかやっちゃって」とか言われたことありますし。“創世記のミュージシャンたちに近い”というのは、そうだと思います。

THE THROTTLE/熊田州吾(Gt.)

――“ダサいことにはなりたくない”ということについて。みなさんは常に”メイク・マネー”と謳われています。売れてなお“やりたいことをやってるだけ”というスタンスが”かっこいい”、”ダサくない”ことだという考えは強いと思うんです。お金を直接的に指すことを好まない人は多い。

熊田:確かに、主流はそんな風に言わないことですよね。お金を稼ぐことが前提だって、そこはみんなが分かっているんですけど、インサイドの話ですから。言葉にするのはダサいと言えばダサいと思います。そこは俺らも「金しかないぜ、金が全てなんだよ」って、音楽性を追求することは後回しにしているように見られる可能性も踏まえたうえで、自分たちは絶対にそうじゃないって言い切れるので。

成田:「俺たち、やりたいことをやってるだけだぜ」って、「どうなの?」って思うんです。個人的には、金を稼ぐ、じゃあいくら稼ぐか、目標がないと頑張れない。

高岩:不言実行は実現したら成立するわけで、そういう意味ではリスクもなにもない。でも「あいつ、またなんか言ってら」って言われても、バーンッていったら、超かっこいいって思うから。メイク・マネーもそういうことですよ。

田上:好きなことだけやってるという自尊心だけ持っていても暮らせないですし。それに音楽だけでなく、広く社会を見ていても、結局“暮らせればいい”、“ある程度のお金があればいい”、“そんなに出世しなくてもいい”みたいな風潮が強いことに反骨精神もあります。そこは“ゆとり教育代表”って言ってることとも繋がってくるんですけど。「自尊心に甘えて、金がねえことをうやむやにしてるんじゃねえの?」って思うことがあるんです。

向後:俺の場合は、結成メンバーの4人とはちょっと違って、最初からジャズ・アンド・ポップス・コースの“ポップス”側に憧れてたんです。ルーツはビートルズ。彼らがいい車に乗ったり、キャアキャア言われたりしているところから入ったんで。まあ、そうなりたいというより、食うためにやりたいことが音楽、金がなくても音楽がやりたいというアウトローとは違って、音楽を職業として最初から考えていました。

――そして、ここまでに、3年間で2500本以上の路上ライブを重ねてこられました。夏は暑いし冬は寒い、音の環境も良くないし、辛くなかったですか?

高岩:楽しんではいますけど、やっぱり、嫌ですよ(笑)。

成田:うん、辛いよね。

――やり方はいろいろとあるなかで、どうして路上を選んだのでしょう?

高岩:ライブハウスだと、駆け出しのバンドはノルマが課せられるんです。俺らはそこで登って行けるとは思えなかったんですよね。来てくれた人は知り合いばかり、対バンはダサい、そんなことを繰り返す日々になるのはごめんだと思って。後ろ指さされるかもしれないし、人に迷惑かけることもあるかもしれないけど、スウィングでもロカビリーでも、自分たちにある程度の技術があって、ガチンコのロックンロールをやっていれば、必ず人の目に止まるし、チップも弾むはずだと。

――ライブハウスのそれは、波に乗れないともうどうしようもないですもんね。確かに、始めたときから力があれば、路上は強い。

高岩:あとは、破天荒とか、タフさとか、そういう“ロックンロールっぽさ”の裏付けができる。記事にもなるし言葉にもできるし。これはTHE THROTTLEとしてのブランディングですね。“路上成り上がりスタイル”みたいな。「でも、あいつら意外とジャズ出身で、アカデミックらしいぜ」ときて、「でも、大学のボンボンのピロピロしたロックンロールじゃねえからいいよな。ボーカルはゴリラみたいだし(笑)」というところまでを、まず世に知らしめるために。

――で、私も見事にそこに引っかかり、こうして取材をしているわけで(笑)。

高岩:あと、去年は実際に何社かのレコード会社の方々とも話をしたんですけど、俺がSANABAGUN.で既にメジャー契約しているから、紙の上ではメジャーで二足の草鞋はできなかったんです。もし俺がサナバをやってなかったら、去年の段階で動けたと思うんですけど。2015年に関しては、それも路上を続けざるを得なかった理由ですね。

アルバム『LET'S GO TO THE END』

――そしてSANABAGUN.と同じビクターはコネクトーンが制作、流通はスペースシャワーという2社がタッグを組むというやり方で、ようやく初の全国流通アルバム『LET’S GO TO THE END』をリリースされました。ここには田上さんがみなさんより早く来られたので、軽く話をしていたら、作品に関して、「ちょっと粗過ぎたかも」とおっしゃっていたんですけど、僕はむしろ”音がいい”という印象だったんです。ラフで生々しくてラウドなものを狙ったと思うんですけど、そこは実現させながら、耳障りの悪い角はないんですよ。一発録りということですが、なにか心掛けたことはありますか?

向後:ギターはもう限りなく現場、ライブに近い感じですね。あるフレーズがあって、そこを際立たせるために、あとからミックスで上げるのではなく、足元でブーストさせてしっかり出すみたいな。

熊田:普通だったら、バッキングがあってその上にギターを乗せるみたいな感じだから、ソロが終わってもバッキングが普通にあるんですけど、2本だから片方がソロを弾き終ったら空白ができちゃう。だからそこでは、デカ目の音で弱くバッキングを弾くとか、本当にアナログなやり方で。

成田:全部そんな感じです。そこまで複雑にああしよう、こうしようっていうのはなかったですね。

向後:かっちりした感じやタイトな感じというよりは、ラウドなテイク、もっとラウドなテイクと求めてやっていった感じ。

高岩:いかに下手か、くらいのね。

成田:ミスしてもいいから、かっこいいテイクを録ろうってね。

高岩:究極の一発を求めて、本当に汗かいてやりました。

――だから、振り切ったものができたという自信はありつつ、粗すぎやしないかという懸念点があったわけですね。

田上:そうなんです。血と汗と涙の1枚を作った自信はありますけど、そういう方向性だったから、客観的にはどうなのかなって。こればかりは人に聞くしかないですからね。

――ドラムはしっかり鳴りながら音に丸みもあって気持ちいい。ラウドでノイジーなギターも、そのタフな魅力を減退させずに、ちょと後ろで鳴っている感じがして、行き過ぎた印象はありませんし、ベースも個性はありながら出たり引いたりが絶妙。そしてボーカルの表現力が前でビシッときまる。立体感があっていい調和だと思いました。

高岩:なるほど。そういう感想は嬉しいですね。

――まず難しいこと抜きにストレートにロックンロールを感じさてくれるものでありながら、その展開や構成は圧倒的に斬新。ロックンロールにはまだできることがあるという可能性そのものと言ってもいいほど、広く見渡しても被る作品がないと思うんです。作曲の段階においては、どこまでが衝動や感覚で、どこまで計算なんでしょう?

高岩:そうですね。全て計算してやっているかもしれないですね。ロックンロールとして、「せーの!」で演奏する瞬間は衝動ですけど、作曲の段階での衝動はゼロです。“衝動的な感じを狙っている”という感じ。俺らは結成の経緯のとおり、ロックンロールを客観的に見ることができるバンドだと思いますし。

――これまでのスウィングな要素はほぼありません。音の色はガレージやハードロック以前という括りになると思うんですけど、それはなぜですか?

高岩:アルバム『GREATEST HITS』とは別のもの作ろうって担当の大熊さんが。俺らにも、ここまではOK、ここからはNGみたいな、ロックンロール・マナーというか、スロットル・マナーはあります。このアルバムの前に“SWING & ROCK”ということを掲げていた時期が会ったんですけど、今回はそれを取っ払ったんですよね。理由はそれだとジャズからロックンロールの間だけになってしまうと思ったから。

熊田:今みたいに革ジャンじゃなくて、スーツを着てスウィングをやっていた頃の方が好きだっておっしゃる方々もいるんです。でもそうやって変化していくことも、楽しんでもらえたらいいなって思います。

高岩:俺たちは絶対にニュー・シットになりたいから、だったら、今回はそことはかけ離れたことをやろうって。ゴリゴリの暑苦しさしかないような。スウィングを1曲くらい入れるか入れないかという葛藤もあったんですけど、もう振り切っていこうって。でも、その先はパンクでもないし、そもそもそういう人種じゃないですから。アメリカやイギリスの真似はしたくなかったですし。

――真似をしたくないという思いから、既存のものとは意識的に遠ざけようともしましたか?

高岩:そうですね、それはあります。

――その結果、全体に1本の芯がありつつ、めくるめくファンタジックな展開が。例えば「ROYAL HOST ROCK Ⅲ」は、3拍子が入ってきますし、合わせるの難しいだろうなって。さきほどおっしゃっていた“ロックンロールの難しさ”みたいなところで、直線的な「JETPACK!」が実は一番大変なのかな?とかいろいろ考えるんです。それらのアレンジはどうやって仕上がっていくのですか?

向後:一概には言えないんですけど、誰かが元ネタを持ってきて、リズム遊びが得意な遼が間を作っていったり、「JETPACK!」は土台がしっかりあってイメージしやすいから、みんなで一気に演奏したりとか。最初にできたのはタイトル曲の「LET'S GO TO THE END」なんですけど、それに続く曲はどうしようとか、全体のイメージを気にした部分もあります。

――向後さんが入ったことで、自由度は明らかに上がったと思うんです。欠かせない存在であることが伝わってきます。

成田:間違いないです。

熊田:まさしく。めちゃくちゃ大きいですね。

――2人のギタリスト、向後さんと熊田さんとの関係性は?

向後:分かりやすくローリング・ストーンズで言うと、キース・リチャーズとロニー・ウッドって、どっちがリズム・ギターでどっちがリード・ギターか、住み分けははっきりしていなじゃないですか。それに近くて、その曲の良さを引き立てるために、これは誰がリード、これは誰がバッキングとか、そうやって分けていく感じです。今はそれがしっくりきますね。

――ベースの田上さんのプレイは、シンプルだけど独特なんですよね。まるで歌っているような。

田上:そのときのメロディーを絶対に壊さないように、邪魔しないようにということを心掛けています。ずっとルート弾いているだけではないプレイでそれを可能にするには、そのときに使うスケールとか、ジャズを学んでないとできないことを考えつつやるといいんですよ。コードの自然な流れの中で、歌とかギターに隙間があるなら、こんな音を入れてみようとか、それくらいの地味で誰にも気付かれないことは意識していますね。

向後:凄くコード進行感が伝わるベースなんですよ。

――だから、歌っているように聞こえるんですよね。

高岩:良地さんはもともとボーカル。歌心が分かるから。

向後:手前味噌ながら、すげえセンスだなと思ったのは、「LETS'S GO TO THE END」の最後、「JAPAN!」っていう部分があるんですけど、そこできちり日本のスケールを弾いてるんですよ。

――“日本のスケール”とは?

田上:「さくら、さくら」の。

成田:自分がとある曲を叩いているうちに、なんとなくできてきたフィルとかに合わせたベースにもなっているんですよ。打ち合わせも話もしないけど、気付いてるよ。

田上:おっ(笑)。

――こうして5人並ぶと、改めて成田さんは、高岩さんがインスタグラムで投稿していた通り、豆みたいな大きさの顔で(笑)、細身ですし、あれだけキックがバンバンはいった、上も強いドラムを叩かれている人だなんてとてもじゃないけど思えないです。

成田:よく言われます(笑)。それはもう日常から「もっともっと!」って、みんなからの要望が凄いんで。

向後:遼ちゃんが16ビート、32音符好きなもんでね(笑)。「もっと来いや」ってね。

成田:でも、あんまり変なことはしないように、シンプルだけどかっこいい、そこに隙間があればパチコーン!といきますけど。

――曲単位でもう少し聞いていきたいんですけど、「Jesse」は、不穏でヘヴィーなサイケデリック・チューンかと思わせつつ、ヒューマン・ビート・ボックスが入って、ジャズや懐かしいポップスの雰囲気がきて、でも最後にサイケが形を変えて戻ってくるというユーモアが絶妙だなと。

高岩:これは向後さんが持ってきて、そこに俺がビートを入れたんですよ。

向後:お互いのルーツみたいなものを出し合った曲ですね。最初はクーラ・シェイカーとか、あんな感じの速いシャッフルだったんですけど、そこからもっと仕掛けようって、ヒップホップのような要素が入ってきて、そんな感じです。

――そこから「Mac-A-Roonie」。もう思いっ切り振り切った4つ打ちが前面に。ちょっと笑っちゃうくらい。

高岩:大学の頃に俺と州吾と良地さんで雪山に行ったとき、宿で天井を見て寝ながら、ボーカルで言葉遊びをやっていたのが原型。そういうの、好きでよくやるんですよ。「ダン・ダン・ツカ・ダン・ダン」のリズムに合わせて歌ってみようって。それがずっとボイスメモに残っていて、ここにきて「あの“ダンダンツカダンダン”、曲にする?」という話に。で、そこは「down down 2 got a down down」と刻んで、当時「マカロニの起源は~」と良地さんが歌っていた歌詞を、「Mac-A-Roonie no kid gain what」にして、遊びの延長で会社の予算を無駄にした曲です(笑)。

――歌詞の世界も、全体的にはTHE THROTTLEらしい上昇志向を示しているんですけど、そういう言葉遊びがあったり、設定や立ち位置も面白くて、まるで舞台や劇のように楽しむこともできます。「ROYAL HOST ROCK Ⅲ」は、ちょっと贅沢なたまり場のファミレスと、王様を獲ってやるという野望をかけてますよね?

高岩:そうです。あれは「魅惑のリズム」というジャズ・スタンダートなんですよ。その原型がないくらいになったのが「Ⅲ」で。

――「Ⅰ」は『GREATEST HITS』に、「Ⅱ」はどこにあるんですか?

高岩:「Ⅱ」はないです。タイトルのかっこよさだけなんで、次やるときは「Ⅹ」かもしれないですね(笑)

――そして「Her Mam Said」のようなスローなバラードも。YouTubeに上がったビデオが無音で、作品を購入して再生したときに完成する仕組みになっています。他とは被らない音楽という話に、そこは意識なさったという答えなんで、失礼かもしれませんが、この曲に関しては、存在として矢沢永吉さんを感じたんです。ソロになられた頃の。

高岩:大丈夫ですよ、好きなんで。なるほど……そういうイメージではなかったんですけど、確かに。

――古き良きマナーに最も従った感じで。

高岩:『GREATEST HITS』時代からのナンバーで、コード進行はジャズで、ジャズ・バンドとしてしっかり演奏できるくらいの曲。それをブルースやソウルのバラードのように仕上げていったんです。荒削りなんだけど、内容はいいというところまでを、感じさせるか感じさせないような、バランスを考えながら。

向後:永ちゃんの『成りあがり』に、確かジャズのコード進行について書いてあったような。この曲は、ジャズ畑の男4人が作ったレパートリーなんです。そういう泣きの男気溢れる部分が、シンパシーになっているんじゃないかと思います。

――では最後に、バンドのスローガンである『LETS' GO TO THE END』という作品、そして言葉について思いを。

向後:まずは関わってくれた人たち、聴いてくれる人たちに感謝しています。これが今のTHE THROTTLE。等身大の音楽です。次はライブ会場で会いましょう。

田上:これまで支えてくれた人たち、これから聴いてくれる人たち、家族に感謝します。内容については、今までにないことをしてきたということを噛み締めて欲しいですね。粗削りだけど、よくよく聴けばそこもちゃんと伝わると思います。自分たちのことを知っている人にもそうでない人にも、感覚的なリスナーにも音楽的なことをちょっと知っている人にも、分かるような要素を散りばめているんで。2500以上の路上を踏んできたからこそ。それを感じて、聞いて、そして泣いてください。

熊田:いろいろ紆余曲折ありました。路上でおまわりさんの世話になったこともあったし、チンピラに絡まれたことも。遼のリリックが今までのTHE THROTTLEを歌っていますし、みんなで今までのことを絞って曲にしたんで、まずはこれを聞いて、これからの動きにも期待してくれたらと思います。

成田:本当に、散々悔しい思いをして、水面下で動いてきたことがようやく結びついて形になりました。これまで、成り上がっていくために針の穴を通すようなことをやってきて、ようやくひとつのステージができたんです。私たちだけでなく、私たちが好きな人たちの思いも詰まったこのアルバムは、この先いろんな作品を出すのかもしれないけど、一生大切で特別な作品だと言えます。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

高岩:“LET’S GO TO THE END/行こう最後まで”という言葉は、俺らの永遠のスローガン。でもそういうことを歌詞やタイトルにすることって、ある意味ナンセンスなんですよ。軽いというか、そういう見方もある。

――なんでも「最高!」って言っちゃうみたいな。

高岩:そうです。人にとって本当に大切な言葉をここで使ってしまうということがどういうことか。俺らもゴールは分からないんですけど、“最後まで”って“死ぬまで”ということですから。何十年も先は見ています。絶対に有名になって恩返しするんで。

インタビュー・文=TAISHI IWAMI 撮影=Shoichi Aoyama 取材協力=渋谷Tangle-Music Bar & Floor

発売中

NSC10120 / 2000円(税抜)

<収録曲>

1. ROYAL HOST ROCKⅢ

2. JETPACK

3. JESSE

4. Mac-A-Roonie

5. Her Mom Said

6. concrete boogie

7. LET’S GO TO THE END