箱根・ポーラ美術館で、ルドン展と併せて見たい3つの展覧会 藤田嗣治展・増田セバスチャン展・平野薫展をレポート

箱根のポーラ美術館では、『ルドン ひらかれた夢 幻想の世紀末から現代へ』(2018年7月22日〜12日2日)の開幕に併せて、現代アーティストの増田セバスチャンと平野薫によるインスタレーションや、美術館の新たなコレクションに加わった藤田嗣治の作品26点を紹介する特別展が同時開催されている。それぞれの展示の見どころを、作家の解説を交えながら紹介しよう。

《untitled-rain Nagasaki-》 2018年 (c)Kaoru Hirano

Photo:Ken Kato

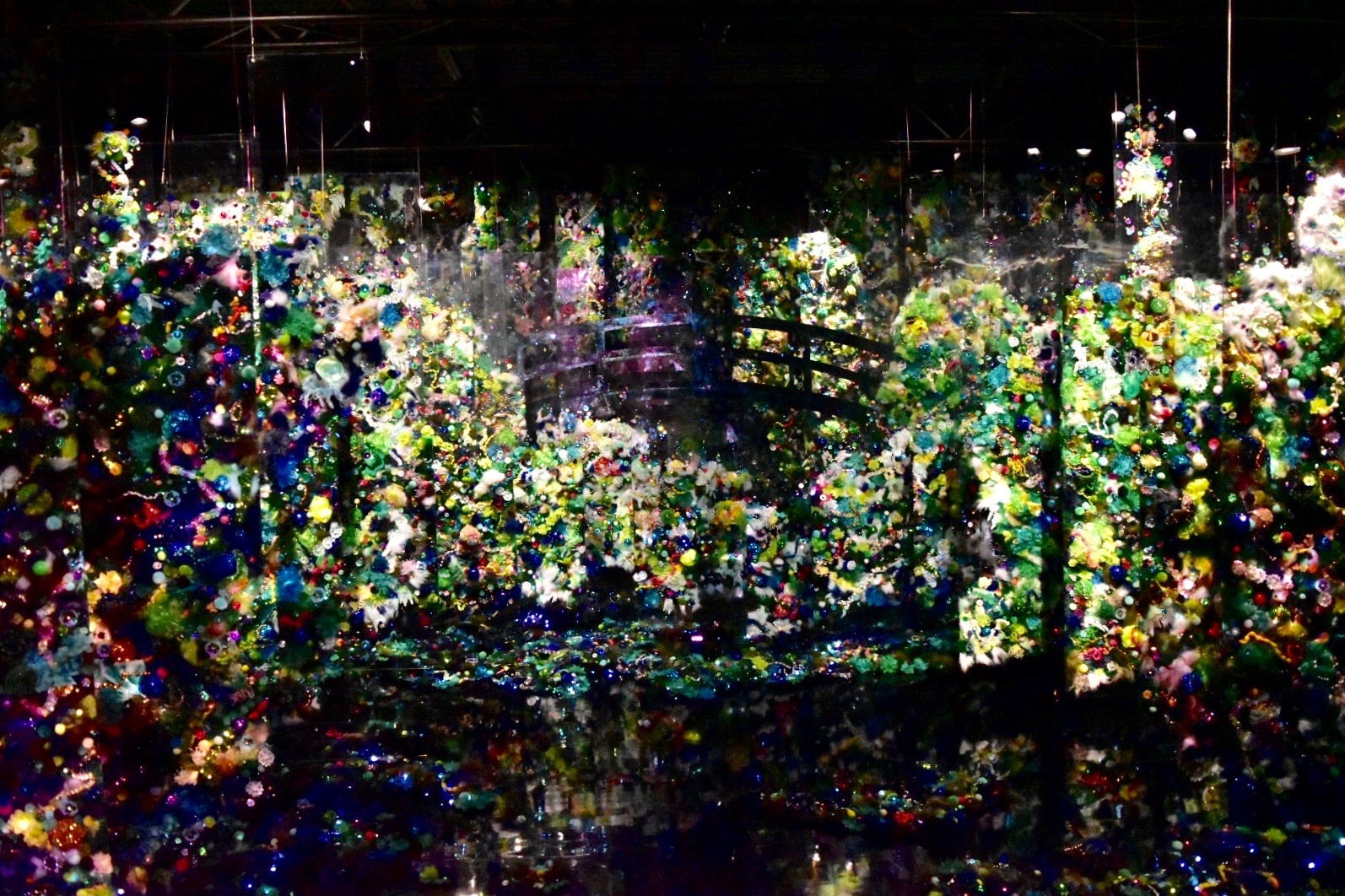

増田セバスチャン×クロード・モネが織りなす立体点描画の世界

きゃりーぱみゅぱみゅのMV美術や、原宿の「KAWAII MONSTER CAFE」のプロデュースで知られる、アーティストの増田セバスチャン。ポーラ美術館が所蔵する印象派の画家クロード・モネ《睡蓮の池》を題材に、増田セバスチャン独自の点描法を用いて、モネの世界観を会場に再構築するインスタレーション『Point-Rhythm World 2018 –モネの小宇宙–』(2018年7月22日〜12月2日)が、地下の展示室にて公開中だ。なお、こちらの展示は、2017年の夏に、銀座のPOLA MUSEUM ANNEXで開催された内容と同様のもの。

展覧会タイトルにもなっているPoint-Rhythm(ポイントリズム)は点描画法を意味する「pointillism」と、「rhythm」をかけ合わせた造語のこと。約2トンぶんのカラフルなマテリアルをリズミカルに組み合わせ、VR技術を用いた映像や環境音楽を交えながら、幻想的な空間を作り出している。

モネの《睡蓮の池》から得たインスピレーションについて、増田は以下のように語る。

「写実的に絵を描くスタイルが主流だった時代に、モネは光の表現や水のゆらめきなど、目に見えないものや、写実では取りきれないものを、記憶の中で思い描きながらキャンバスに描いていたのではないでしょうか。脳内に描いたイメージを抽出して作品にする。それなら、自分にもできるかもしれないと思いました」

作品に用いられたマテリアルは、中国や韓国、アメリカなど世界中から集めてきたもの。「絵の具は使わず、世界にすでに存在している色を使って新しい色を作った」と話す増田は、東京という街もまた、様々なカルチャーが集まってミックスされ、オリジナルに変わっていく場所なのではないかと考える。

増田セバスチャン

「モネの世界に入っていくような感じで楽しんでいただけると嬉しい。大事なのは、みんながハッピーな気持ちになってくれること」と語る増田。モネの《睡蓮の池》は本展開催期間を通して、『ルドン ひらかれた夢』展にて紹介されているので、こちらも忘れずにチェックしたい。

糸が呼び起こす、人の気配や誰かの記憶

2017年10月に、現代美術を展示するスペース「アトリウムギャラリー」をオープンしたポーラ美術館。現在、こちらのギャラリーでは平野薫によるインスタレーション『記憶と歴史』展(2018年7月22日〜9月24日)が開催中だ。

ウエディングドレスや産着など、身の回りの布製品を糸の一本一本までほどき、展示空間の中に再構成するインスタレーション作品を発表してきた平野。元々の素材である糸の状態に戻されたモティーフは、それを身につけていた人の「気配」や個人の「記憶」を強く感じさせる。

《untitled-rain Hiroshima-》 2018年 (c)Kaoru Hirano

2014年より、傘をモティーフに用いるようになった平野は、ベルリンでの留学経験を通して、「歴史を感じられる場所で生活する中で、人の記憶や気配だけでなく、歴史的な要素を作品に取り入れたい」と考えるようになったという。今回の展示では、生まれ故郷の長崎、現在の活動拠点になっている広島、そしてベルリンで使われていた傘3本が、それぞれ繊細な糸の状態にまで解体されている。

《untitled-rain Nagasaki-》 2018年 (c)Kaoru Hirano

《untitled-rain Hiroshima-》 2018年 (c)Kaoru Hirano

《untitled-rain DDR-》 2014年 (c)Kaoru Hirano

この3都市は、いずれも他にない歴史を持つ町でありながら、作家自身が住んでいた場所でもある。歴史的な意味を持つ場所と、個人の体験が不思議と結びついた一連の作品について、平野は「大きな歴史の中にも、日常的な個人の生活があるということを言いたかった」と話す。

《machine》 2018年 (c)Kaoru Hirano

さらに、工業用のミシンとミシン糸を使ったインスタレーション《machine》を新たに発表。1700本のミシン糸は、国内の廃業した縫製工場から入手したもの。また、無人のミシンが動く仕組みは制御盤でコントロールされている。制御盤の技術は平野の義父から教わったもので、ちょうど縫製工場が稼働していた頃と、同時代の技術に相当するという。新作について、平野は以下のように解説する。

平野薫

「ミシンやミシン糸、それを動かしている技術のどれもが、日本が戦後経済発展して、安い労働力によって、大量の衣服やものが作られた頃の歴史を感じさせるようなところがある。これまでは衣服をモティーフにしてきたが、人の記憶や歴史が感じられるものとして、機械や糸など、布が作られる過程のものも作品に取り入れました」

ミシン糸は、よく見ると糸の巻が太いもの、細いものに分かれている。細くなったミシン糸は、その糸を使って何らかの製品が縫われて、世の中に出ていった痕跡のようにもみえる。そこには居ない、誰かの気配を感じるような平野作品の魅力は、ぜひ会場で体感してほしい。

《untitled-rain DDR-》 2014年 (c)Kaoru Hirano

藤田嗣治が恋人に贈った、ユーモアあふれる作品群

1920年代を中心にパリで活躍したエコール・ド・パリの画家、レオナール・フジタ(藤田嗣治)。歿後50年を迎えた2018年、ポーラ美術館はフジタの作品26点を新たに収蔵した。そのお披露目となる特別展示『フジタからの贈りもの-新収蔵作品を中心に』(2018年7月22日〜12月2日)が、常設展示室内の一角で開催されている。

Photo:Ken Kato

《・・・風に》と題された26点の作品群は、フジタが1924年より同居していた恋人リュシー・バドゥー(愛称ユキ)に贈った絵画や素描である。ルノワール、マティス、コクトー、レンブラントなど、著名な画家22人の作風に似せて描かれた絵画は、それぞれの画家の特徴を巧みに捉え、時に誇張され、ユーモアに満ちている。パリ時代のフジタの交友関係を知る貴重な機会であると共に、多様な表現を自在に使いこなす画家の技術にも注目したい。

ほかにも、フジタが君代夫人や、友人のフランク・シャーマンに贈った、心のこもった作品など約70点が紹介されている。

Photo:Ken Kato

ルドン展と併せて、現代アーティストやフジタの作品に会いに、ぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。

『ルドン ひらかれた夢 幻想の世紀末から現代へ』展のレポートはこちらから