《連載》もっと文楽!〜文楽技芸員インタビュー〜 Vol.3 鶴澤燕三(文楽三味線)

五世燕三師匠に弟子入りし、文楽の世界へ

こうして1977年、国立劇場文楽第4期研修生になった燕三さん。同期には八王子車人形の人形遣い・五世西川古柳や、演出家・蜷川幸雄の舞台に数多く出演した俳優・妹尾正文らがいる。応募の段階では11人いた研修生も、卒業の頃には半分になっていたという。一時はご両親に反対されながらも意志を貫いた燕三さん。この養成所で出会ったのが、のちの師匠・五世鶴澤燕三だ。

「研修2年目の時、過去に卒業した人たちが発表会のようなものをする“既成研修”の『妹背山婦女庭訓』の道行に『君も出演しなさい』と言われて。でもまだ稽古してもらっていなかったので、担当講師の五世燕三師匠が教えてくれることになったんです。途中までは習ったことがあったけれど、その先を1日の2時限で全部叩き込まれて、『覚えんのやで』と言われて師匠は帰ってしまって。テープ聴くな、テープ録るなという人なので大変でしたが、師匠が言ったことを必死で吸収して、忘れないうちに何度も何度も弾いて。翌日、一応間違えずに弾いたら師匠は眼鏡の奥で目に涙を溜めて『よう覚えた!』。こんなに褒められるのか、こういう人の弟子になりたいなと思い、卒業時に師匠に弟子入りの希望を出しました。周りには『燕三師匠は厳しいからやめとき』と言われたけれど、かまわず弟子になったら、私にとっては非常に相性の良い師匠でしたね。弟子になってからも一回、とある演目を一段全部覚えた時に、やはり『よう覚えた』と褒めてもらったことがあります」

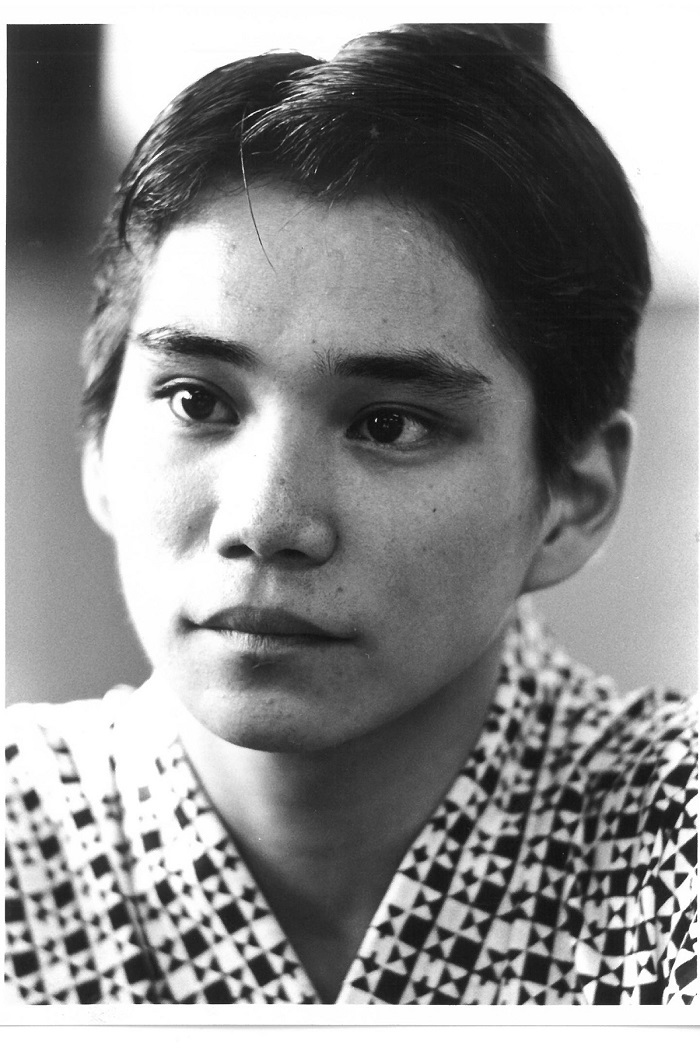

入門間もない頃

師匠である五世鶴澤燕三と

燕三師匠のもとで鶴澤燕二郎を名乗り、77年に初舞台。修業を重ねる中、師匠から口を酸っぱくして言われたことがある。

「『三味線弾きは太夫に好かれなあかんで』と。それは媚びを売って貢ぎ物して、というようなことではなく、芸においてです。隣にいる太夫を乗せたり苦しめたりいっぱいに語ってもらったりするのが、三味線の仕事。そのためには浄瑠璃(太夫が語る物語)を、太夫の生理、息の引きよう出しようを含めて覚えていなければいけない。自分が語れるくらい勉強する必要があります。若くて経験がない三味線弾きはそれができず、大先輩格の太夫に無視されてしまうことがあるんですが、その経験も大事なんですよね。『ああ、無視された、全然役に立っていない』と認識しますので。大阪では“蝠聚(ふくじゅ)会”という、語るのも三味線を弾くのも三味線弾きがやる勉強会を開いているのですが、この時に太夫役をやると、『この三味線、ここにこだわっているけれどそれは要らないな』『これだと酸欠状態になってしまう』など、色々とわかってくるんです」

師弟関係が終わりを告げたのは、95年。師匠が公演中に脳出血で倒れたのだ。代役は燕三さんが勤めた。「師匠の代わりは何回かさせてもらっていたのですが、以前は師匠が病気や怪我でも稽古はしてくれていた。でも脳出血で意識がないというところでの代わりは、本当に切なかった」と振り返る。師匠はこの年に引退し、2001年に逝去。そして06年、師匠の名を六世として襲名した。

「僕にはその気は全然なかったんです。師匠がつけてくれた燕二郎という名前が好きだったので。でも(太夫の最高位・切場語りの)竹本住太夫師匠に『君、燕三継ぐ気ないか』と言われて、師匠のおかみさんに話したらおかみさんのほうが大喜びで、トントン拍子で襲名まで行ってしまいました」

13年、燕三さんは好きだったその前名を、やはり研修所で教えたことから弟子入りを志願してきた若者につけた。鶴澤燕二郎、現在27歳だ。

「研修生の時、恐ろしいほど筋が良い子だなと思って見ていました。そうしたら自分のところに来たいと言うので妻に相談したところ、『燕二郎の名前を継がせてもいいと思うぐらいだったら取れば』と言われまして。それで弟子に取って燕二郎の名前を名乗ってもらうことになりました。僕の期待度は、名をあげた時点でちょっとは理解してくれているかなと思いますが、あとは本人次第。役はまだなかなか回ってきませんけれども、勉強会などもやっているのでそれが将来、花咲けば、と。僕も全然役がつかないころ、千歳(太夫)くんと身の丈に合わない切場(きりば。クライマックスのこと)ばかり自主公演でやりましたが、師匠は『知らんより知っているほうがいい』と言って、嫌な顔一つせず『よっしゃ』と稽古してくれたのを覚えています。燕二郎にはとにかく文楽を辞めずに頑張ってほしいですね」

≫修業は死ぬまで通過点