「恐怖」の世界へ導く絵と言葉たち 『怖い絵』展を徹底レポート

《レディ・ジェーン・グレイの処刑》を解説する中野京子

2017年10月7日(土)から12月17日(日)の期間、上野の森美術館で『怖い絵』展が開催されている。こちらは東京展に先立って兵庫県立美術館で開催され、27万人以上が訪れた人気の展示だ。混雑必至の本展は、西洋絵画を分かりやすく、かつ深く踏み込んで紹介した中野京子のベストセラー『怖い絵』から派生したもので、「恐怖」をテーマに約80点の西洋絵画・版画を紹介する。以下、見逃したくない作品の数々をご紹介する。

人ならざるものの魅惑と脅威

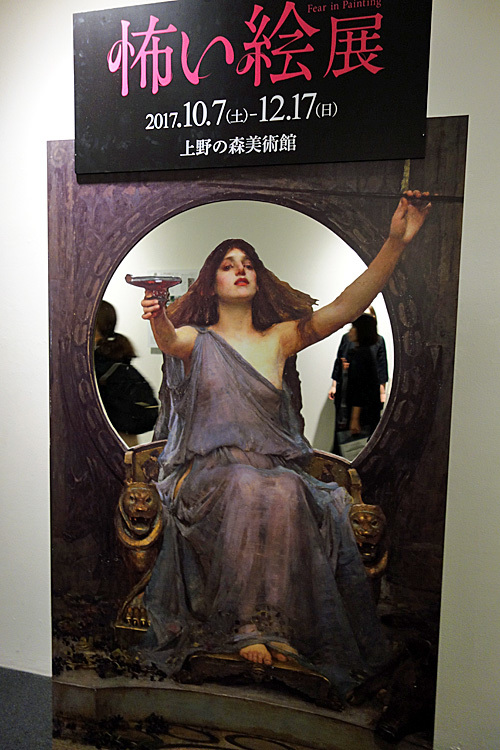

冒頭から目に入るのは、ギリシャ神話に登場するオデュッセウス関連の作品。ジョン・ウィリアム・ウォーターハウスの《オデュッセウスに杯を差し出すキルケー》、ハーバート・ジェイムズ・ドレイパーの《オデュッセウスとセイレーン》、ギュスターヴ=アドルフ・モッサの《飽食のセイレーン》などが並ぶ。

ウォーターハウスの絵の中で、薄衣をまとい、杯を勧めるギリシャ神話の魔女・キルケー。彼女の美貌と美酒に惑わされれば最期、意のままに姿を変えられることになる。キルケーの足元にいる豚は、オデュッセウスの部下の哀れな末路だ。

(右)ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス《オデュッセウスに杯を差し出すキルケー》1891年

キルケーの背後の鏡に映っているのはオデュッセウスである。つまり、この絵の鑑賞者はオデュッセウス自身ということになる。本展の最後にはオデュッセウスの代わりに自分が鏡に映るパネルがあり、キルケーに誘惑される気分を味わうことができる。

ドレイパー作品の中でオデュッセウスを歌で蠱惑するセイレーンは清楚で可憐、オデュッセウスが夢中になるのも無理はない。対するモッサの描くセイレーンは、顔はあどけなくも身体が怪鳥で、より化け物の印象が強い。モッサの描く幻想的で怪奇に満ちた女性像は忘れられない印象を与えるが、日本では紹介されることの少なかった画家だった。本展ではもう一点モッサの作品が出展されており、今回は貴重な機会といえよう。

ハーバート・ジェイムズ・ドレイパー《オデュッセウスとセイレーン》1909年

シンプルな線がもたらす夢想

オーブリー・ビアズリー、マックス・クリンガー、J・J・グランヴィル、オディロン・ルドン、エドゥアルド・ムンクなどによる魅力的な版画が多く紹介されているのも本展の特徴の一つだ。

耽美で悪魔的な魅力にあふれる作家、ビアズリー。オスカー・ワイルドの文芸『サロメ』の挿絵となった《踊り手の褒美》におけるサロメは魅力的だ。ヨハネの首を見つめる彼女の愛情は歪んでいるのだろうが、この上なく美しい。ビアズリーはまた、『サロメ』にはないサロメの埋葬シーン《章末飾り》も描いている。棺桶は化粧箱で、サロメの死を閉じ込めるのにふさわしく洒脱だ。箱には「FIN」と書いてあり、黒いユーモアを漂わせる。

(左より)オーブリー・ビアズリー《章末飾り》1894年、《踊り手の褒美》1894年

マックス・クリンガーの連作《手袋》は、女性の手袋を拾った男の妄想が膨らんでいく話。海で救助された手袋が馬車を引き、薔薇に祝福されるなど、極めて奇想天外な筋立てである。描かれている対象がリアルなので、数本立ての白昼夢を見ているような気分になる。

(右)マックス・クリンガー《手袋(2)行為》1881年

幸福と不幸の境界は、ほんの一筆

今回の『怖い絵』展で、最もテーマを強く反映していると感じさせる作品の一つがチャールズ・シムズの《クリオと子供たち》だ。歴史を司る女神、クリオが紐解く物語に聞き入る子供ら。牧歌的な風景の中で憩う子供と女神は一見平和と幸福の象徴に思えるが、女神が開く巻物には血が染み出している。

シムズは第一次世界大戦で息子を亡くした時、血を描き加えたという。歴史が血塗られていると絶望したのか、シムズは十数年後に精神を病み自殺する。もとの絵が明るく優しい雰囲気であるだけに、含まれる闇がいっそう際立つ。

チャールズ・シムズ《クリオと子供たち》1913年

顔が見えない女王の最期

本展のトリを飾るのが大作《レディ・ジェーン・グレイの処刑》。中野京子が「この絵が来ないなら展示をやらない」とまで惚れ込んだ一枚だ。意図せぬ形で王位につくが、わずか9日で玉座を追われ、その後処刑されることになるうら若き女王の斬首の直前の瞬間を描く。ジェーンは改宗すれば命は助けると言われたが、拒んで死を選択した。

女主人の命運を嘆き失神寸前の侍女たち、王女を導く聖職者、待ち構える死刑執行人など、役者が揃った舞台を見ているかのようにドラマチックだ。王女の肌と衣装の白さが暗い色調の中で際立ち、命と引き換えに信仰を選んだ彼女の潔白と聖性を示す。また、この絵の中で最も純粋な白に見える目隠しの布の不気味さが観る者の想像力を刺激し、いっそう悲劇を盛り上げる。

絵を彩る額縁は重厚かつ豪奢で、絵の雰囲気にぴったりとマッチしている。中野京子も「(絵と同様に)この額が来なければ展示はしない」とまで考えるほどに気に入っていたという。展示のラストにふさわしいこの作品、ぜひとも額を含めて堪能してほしい。

ポール・ドラローシュ《レディ・ジェーン・グレイの処刑》1833年

内覧会では中野京子と、今回音声ガイドの声を務めた吉田羊とでトークセッションが行われた。《レディ・ジェーン・グレイの処刑》の前で「この絵が舞台化されたら、侍女役をやりたい」と語る吉田羊に、中野京子は「音声ガイドが素晴らしかった」と激賞。抑制されたトーンで語られる吉田羊のガイドは本展の雰囲気にぴったり。中でもビアズリーの絵のガイドは朗読で、吉田羊の静かで情感豊かな声が、冷酷だがどこか切なさの漂うサロメの世界へ誘ってくれる。

(左より)中野京子、吉田羊

優れたアート作品はどのような形であれ、人の感情を揺さぶる。今回刺激されるのは「恐怖」という感情だ。「恐怖は動物のDNAに組み込まれたもの」と中野京子は語る。「怖い」という感情がなければ、動物は自然淘汰の中で生き残れない。その意味で恐怖心は命を救う防壁である。

一方で人間には、怖くてものぞき見たい、対象に近づきたいという願望もある。たとえトラウマになったとしても知りえた事実に一抹の満足を得るのだ。今回展示されている絵も、多くの人は怖いと思いつつ、目を背けることはできないだろう。恐怖の先にあるものに手を伸ばそうとすることは、悪い方に作用する例もあるにせよ、良い方に発展した事柄も多々あるはずで、その意識がさまざまなもの、とりわけアート方面を発展させてきたのだと思う。

『怖い絵』展の絵は、観る者に恐怖を感じさせるだけではなく、その感情がどこから来たのか、そしてなぜ怖いのか、と考えさせずにいられない魅力を放つ。本展の充実したキャプションと、絵にぴったりと合ったキャッチフレーズは観る者を作品の奥へと誘って更なる充実感を与え、アートへのさらなる情熱を生み出すだろう。

<東京会場>

会場:上野の森美術館

会期:2017年10月7日(土)~12月17日(日) ※会期中無休

開館時間:

平日 午前10時~午後5時

日曜日 午後9時~午後6時

(入館は閉館の30分前まで)